ルノー4CVの生産・販売は当初からルノー公団との契約で何時の時点かで打ち切らざるを得ないことは明白であった。そのためにかなり早い時期から日野のオリジナル乗用車の開発の計画を進めていた。それは、ルノー4CVの製造が開始した時点でもあり、ルノー4CVの国産化と並行して進められたのだ。開発そのものは1955年(昭和30年)家本のもと、岩崎三郎(第2研究部長)を中心に開始された。その計画は次のようなものだった。

- 小型経済車であるが、タクシーにも向くように室内をひろくする。

- 車庫や駐車の便を考え外観はルノーなみにする。

- スタイルは斬新で中級車の感覚を出す。

- 性能 - 加速、燃料消費、乗心地、操縦性などは国産第一級にする。

またこれらの条件をみたすためにはリヤ・エンジン方式の800ないし900ccでなければならないとした。

この基本構想はルノー4CVの特徴であった経済性、居住性、高性能を狙うものの、特にスタイル面ではルノーからの脱皮であったと云える。

スタイリングのデザインは1957年(昭和32年)入社したばかりに高戸正徳(現日野アストラ・デザイン取締役)を中心に、アイデア・スケッチ、1/5のクレイ・モデル、そして実物大のクレイ・モデルと進められた。日野にはその当時、デザインのプロセスに関するノウハウは確立しておらず、この方法自身、高戸が大学で学んだそのものの実践であった。また、デザイン用のインダストリー・クレイなんぞは高戸の給料が一万円の時代にひとにぎり千円で大量に購入するにほど遠い話であって、1/5クレイ・モデルには市販の粘土を使用せざるを得なかった。思うように削れず、何となく削る、更にペイントは出来ずといった按配であったが、何とかポイントを抑えるべく努力がなされたのであった。

「何にも無いので学校で学んだ通りでやるしかありませんでした。それが全てでした。のみが無ければ自分で八王子まで買いに行ったとか、粘土の温度管理が分からず朝出社してみるとせっかく苦労した形も崩れていることもありました。しかし、非常に早くできました。皆、やる気がありました。少ない人数でしたから」と高戸は当時を懐かしく語る。

デザインにはおよそ3つに苦労があった。一つはコンテッサ900のスタイリングである。低く、長く、出来るだけ大きく、そして上等に見せるという基本テーマと共に ”ルノーの形が残ってはいかん、ルノーからの脱皮、ルノーの否定” と云う内部事情でルノー4CVから一線を引いたものにすることであった。これは将来、ルノー公団との技術提携解除後の予想される問題点を予め排除することでもあった。結果として、当時、世界的なトレンドでもあった50年代後半の米国車の流れを取り入れたものになった。

二つ目はプレス技術である。フロント・ライト廻りについてどの様な断面にすれば良いかというノウハウであった。これはテール・フィンについても同様であった。当時はまだ複雑な形状を効果的にプレスする技術が確立されてなかったのある。

三つ目は最大課題、サイド・エア・インテークの処理であった。へこますか?それとも膨らますか?これはぶつけるといけないのでやりたくない。へこますにはドアしかない。そうすると、今度はラインの流れが切れてしまう。と、最後まで思考錯誤の連続だった。

「ドア・ハンドル、バック・ミラー一つとってもルノーから持ってきたものはない。契約を打ち切るために細心の注意を払った。サイド・インテークは航空短大の協力を得て風同実験も行った」と高戸と一緒にモデルを削った家本は語る。

写真の比較の様に見事にルノー4CVからの決別を果たしている。これはルノー公団がルノー4CVの後継モデルとして世に出したドーフィンと比較しても明らかな方向性の違いを理解出来る。

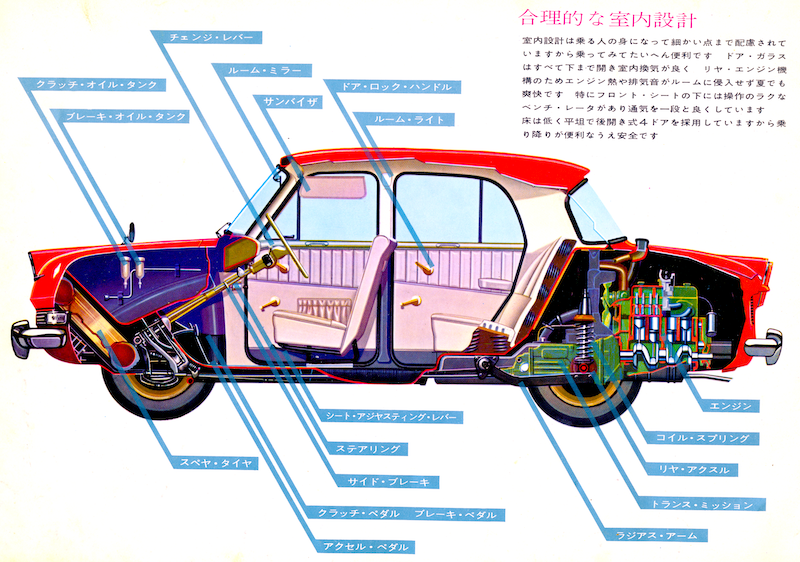

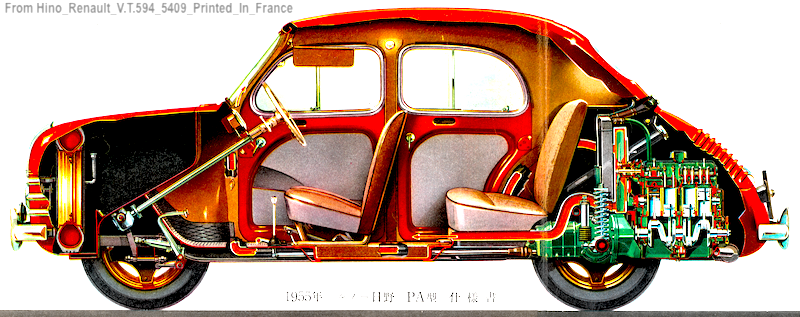

表 - 2 のルノー4CVとコンテッサ900の仕様の比較に注目してもらいたい。ルノー4CVに比較して大きく見えるコンテッサ900もほとんど同じサイズである。みかけより大きく見えるのだ。リヤ・シートを10cm弱広くとり法規ぎりぎりの3人掛けとしたところが由一の大きな違いだろう。また、内部構造の比較からみても明白な様に、レイアウトは完成されたと云ってもよいルノー4CVの合理性、すなわち ”乗用車の理想を実現した構造” をそのまま踏襲したのだ。

しかし、コンテッサ900には表から見えない部分に日野独自の新しい試みが随所に盛り込まれている。それはまずリア・サスペンションの構造である。コンテッサ900ではルノー4CVの欠点を取り除くために家本の下に武田 秀夫 (後にホンダに移籍、RA272のシャシー設計に始まり、オデッセイ RB1設計まで活躍) のオリジナル設計によりラジアス・アームを採用した。「サスペンションは全く独自の構造で、カーブでトーインになれば流れない。お前さん達(ルノー4CV)の様にはならない。極めて簡単な構造で、板バネを使い、これならねじってもよい」と家本が自我自賛するように、それはコスト的にも優れており、構造的にはサスペンションの上下方向の動きを利用した今で云う4輪ステアの性格を持ったものだった。その結果、軽いアンダー・ステアの味付け、コーナリング時のローリングの飛躍的防止、ブレーキングにおけるノーズ・ダイブの少ないものとなった。

その他はオートマティック・チョークの採用、RR車では世界初と云われる電磁セレクト式コラム・シフトの採用、更に電磁クラッチを利用しての2ペダル仕様などイージー・ドライブにも多くの配慮がなされた。

当時のカタログに見る日野コンテッサ900の特徴:ルノー日野のから改良&進歩を視る

参考までに以下に1954年当時のPA型ルノー 日野を示す。”ルノーとの決別” は可能だったのか?

(SE, New Original, 2022.6.25)