日野コンテッサ1300に至る

日野自動車の系譜:

エンスーの目から

瓦斯電の起源

瓦技術導入:大衆車を造る!

ルノー公団との提携 (1953年2月)

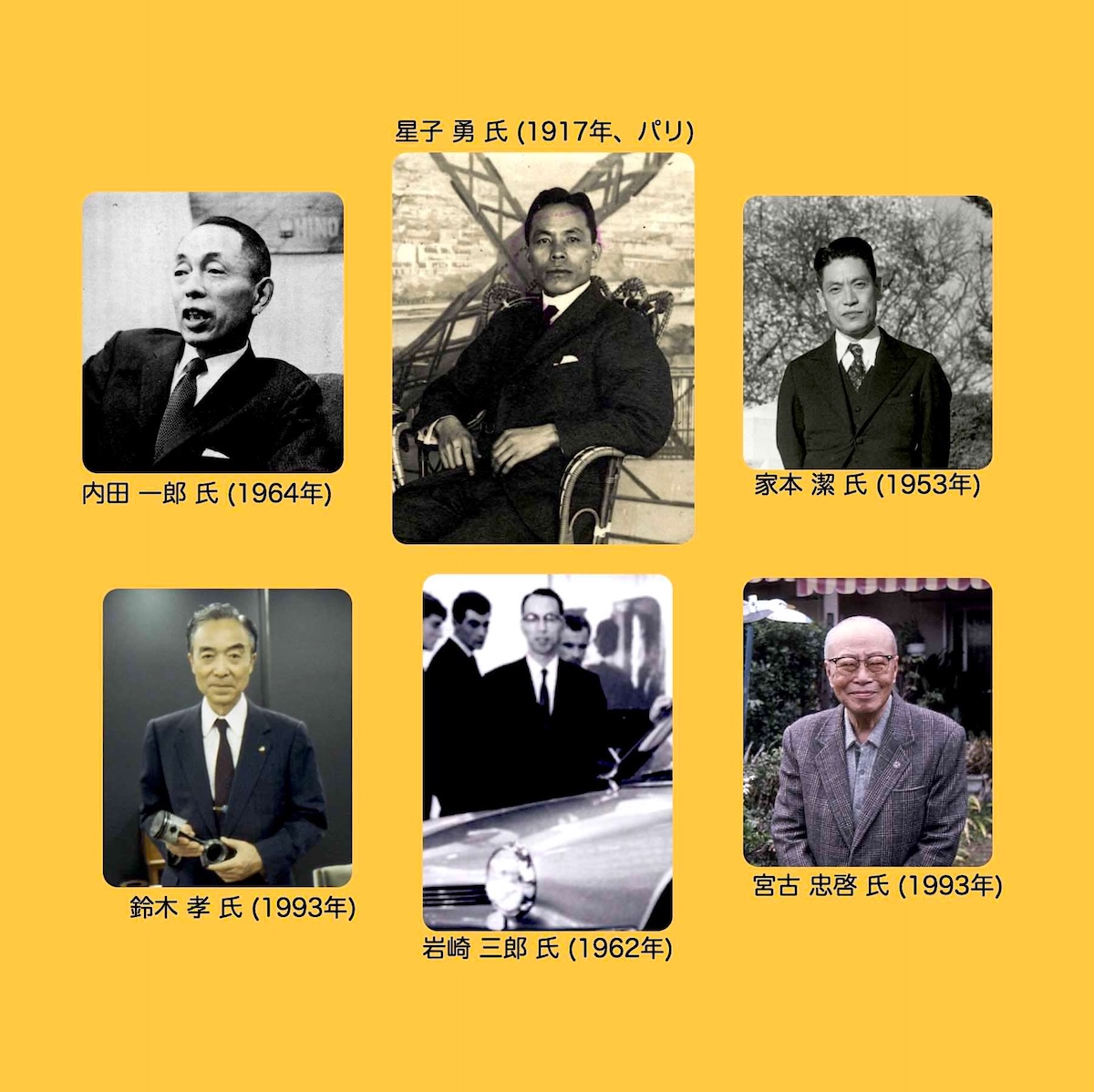

フランス、ルノー公団(現在のルノー社)との提携(1953年2月)、当時、政府の政策の下に各社は海外メーカーと提携した。日野はフランスのルノー公団を選択した。それは星子 勇(後述)の大衆車の夢を現実にする始まりだった。

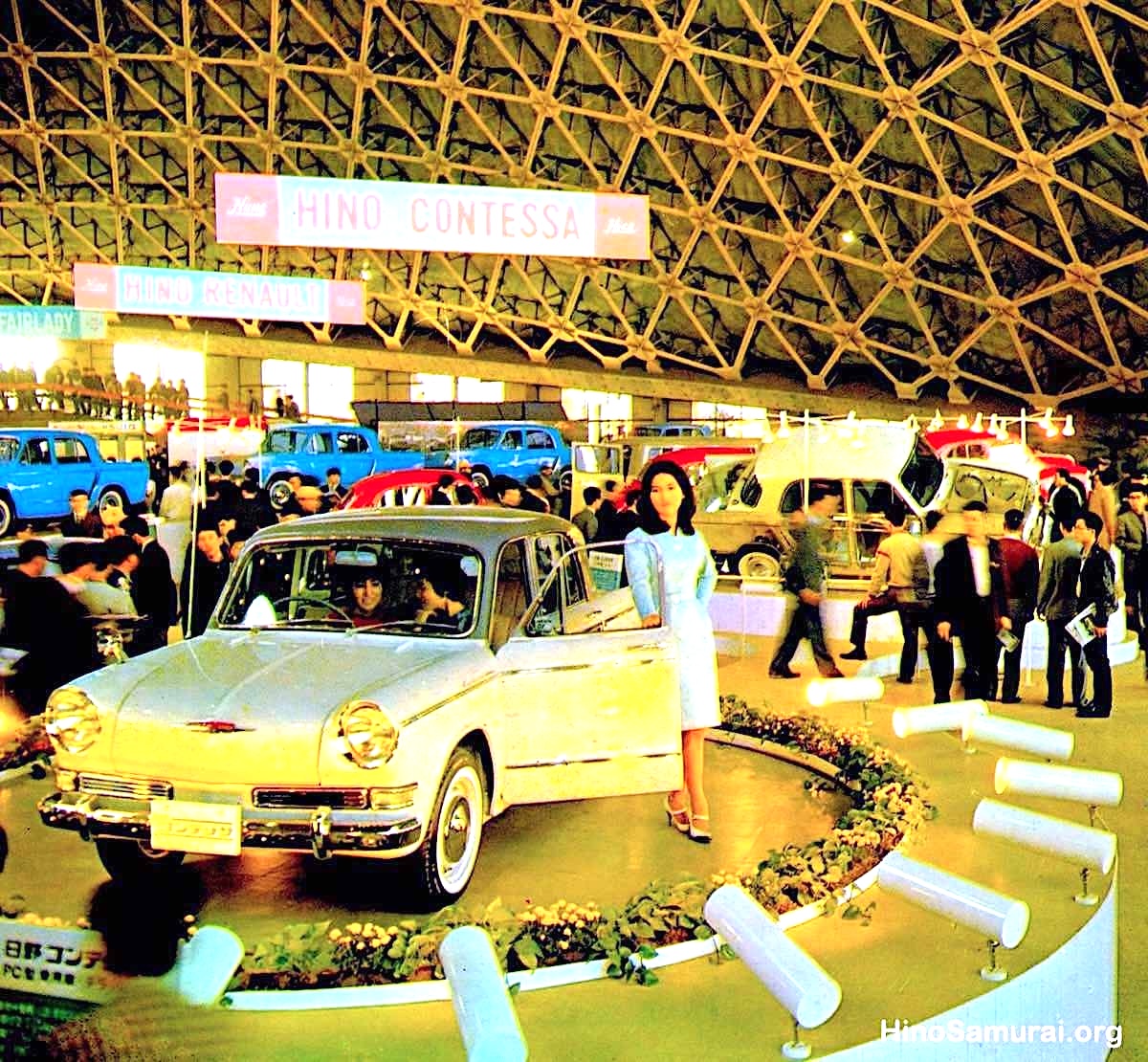

ルノー4CVの国産化 (1953年)

ルノー4CVの国産化:1953年に始まったノックダウン生産も国産化率を上げ、同時に日本の市場や道路事情に合わせて独自の多くの改善が施された。

日野ルノー4CV (PA) として。10年に渡って生産され,1963年に実質的な生産に終止符を打った。この間、34,853台生産された。

自社開発車とその展開 (コピーからクリエーションへ)

日野コンマース (1960年2月)

無我夢中の中での市場の先取りをした日本初のミニバンだった。しかもFF駆動である。型の簡略化のために平面を多用 (コンクリートモールドを使用) したが、シンプルの中に機能美を感じさせる。相当数が海外に旅立った。

等速ジョイントのまだ実用化されてなかった時代の日野コンマース (PB) は、2,344台の生産、1962年生産打切りとなった。東南アジアを中心に輸出も多くあった。

日野コンテッサ900 (1961年4月)

日野コンテッサ900生産開始(1961年4月):ルノ-4CVでの技術習得を期を熟し、いよいよ自社の技術を織り込んだ将来への発展に向けた「ルノーとの決別」とも言える瞬間である。

日野コンテッサ900(PC)は、47,299台の生産、輸出は、香港、東南アジア、オセアニア、中近東、また南アフリカに広がった!

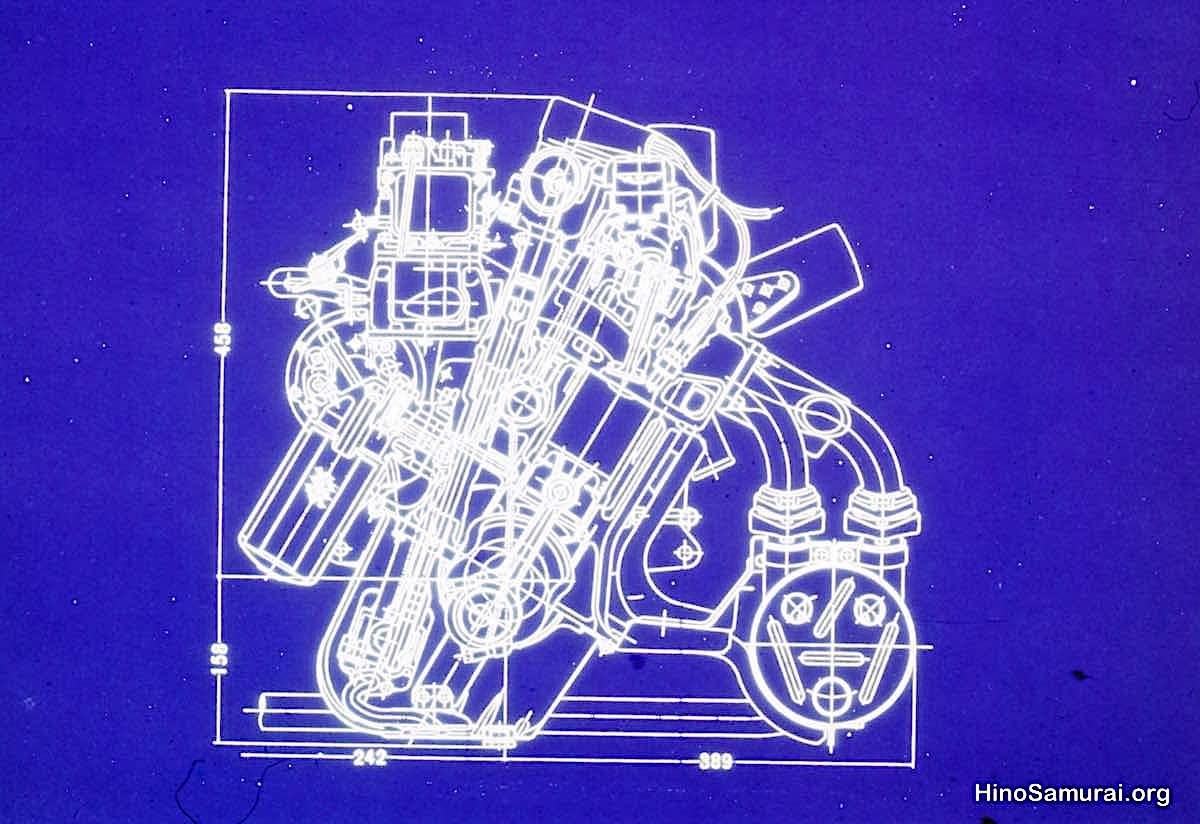

GR100型エンジン (1964年9月)

GR100型エンジン:900のGP型はルノーそのものだった。ルノーとの知的資産問題とともにおぼろげんがら日野独自の技術開発を目指した。

当時としては斬新なアイデアが込められたが、コンテッサやブリスカなどの市場規模が小さかったため8万機程度の生産であり、他社の小型エンジンの生産規模に遠く及ばず、改善を含む進展もなく、市場から撤退し、その評価は難しい。

日野コンテッサ1300生産&販売開始 (1964年秋)

日野コンテッサ1300生産&デリバリー開始 (1964年秋):専用積載車(TH80ベース)でデリバリーされた(1966年7月撮影)。

当時のメルセデスにも似た車両があったと思う。下記のピーター・ブロックも「メルセデスのようにジーゼル大型トラックと高級乗用車を狙っていたことに共感」と言う弁をこの写真を見ると思い起こす。

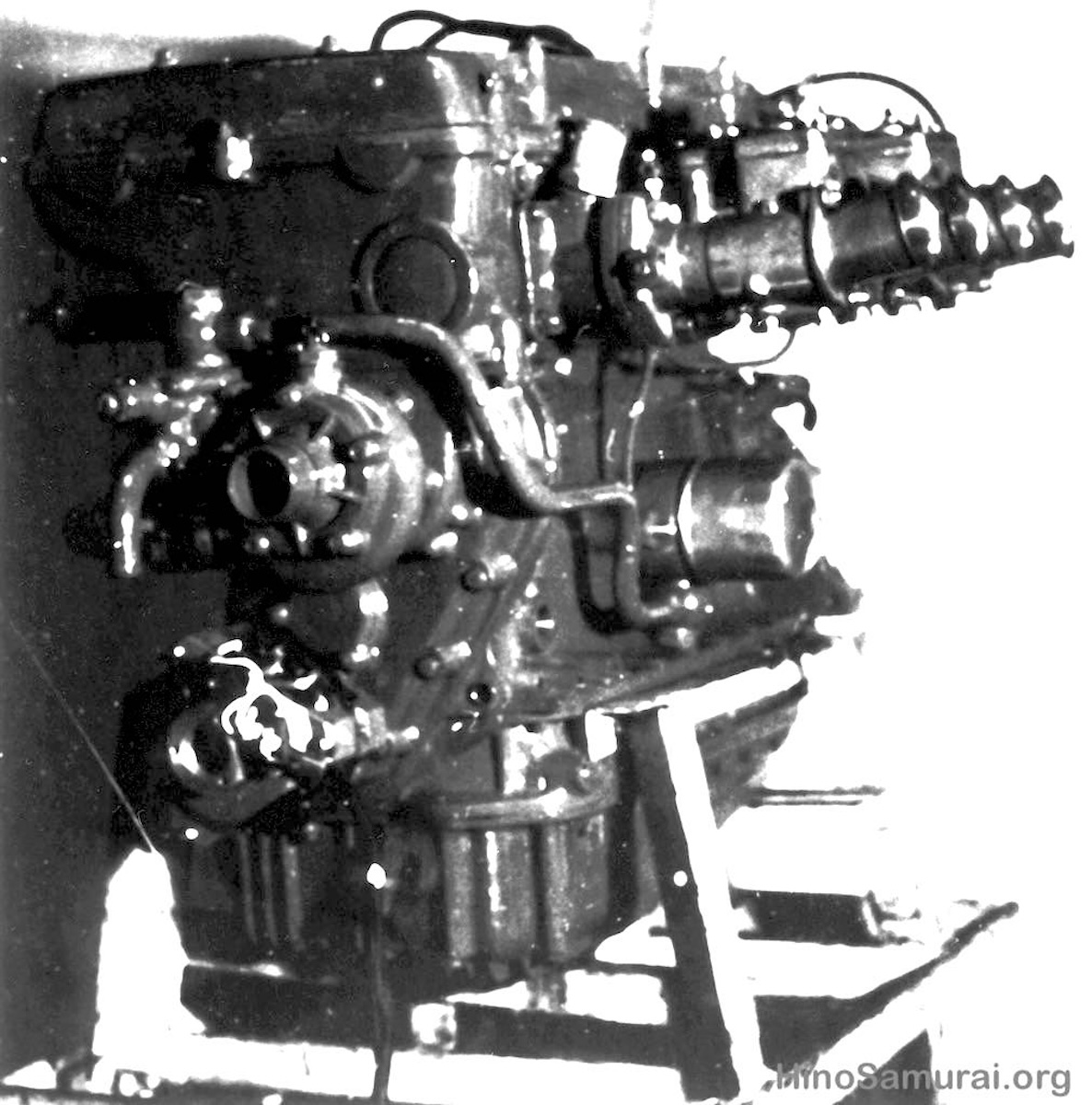

日野最後のガソリンエンジン:YE28a

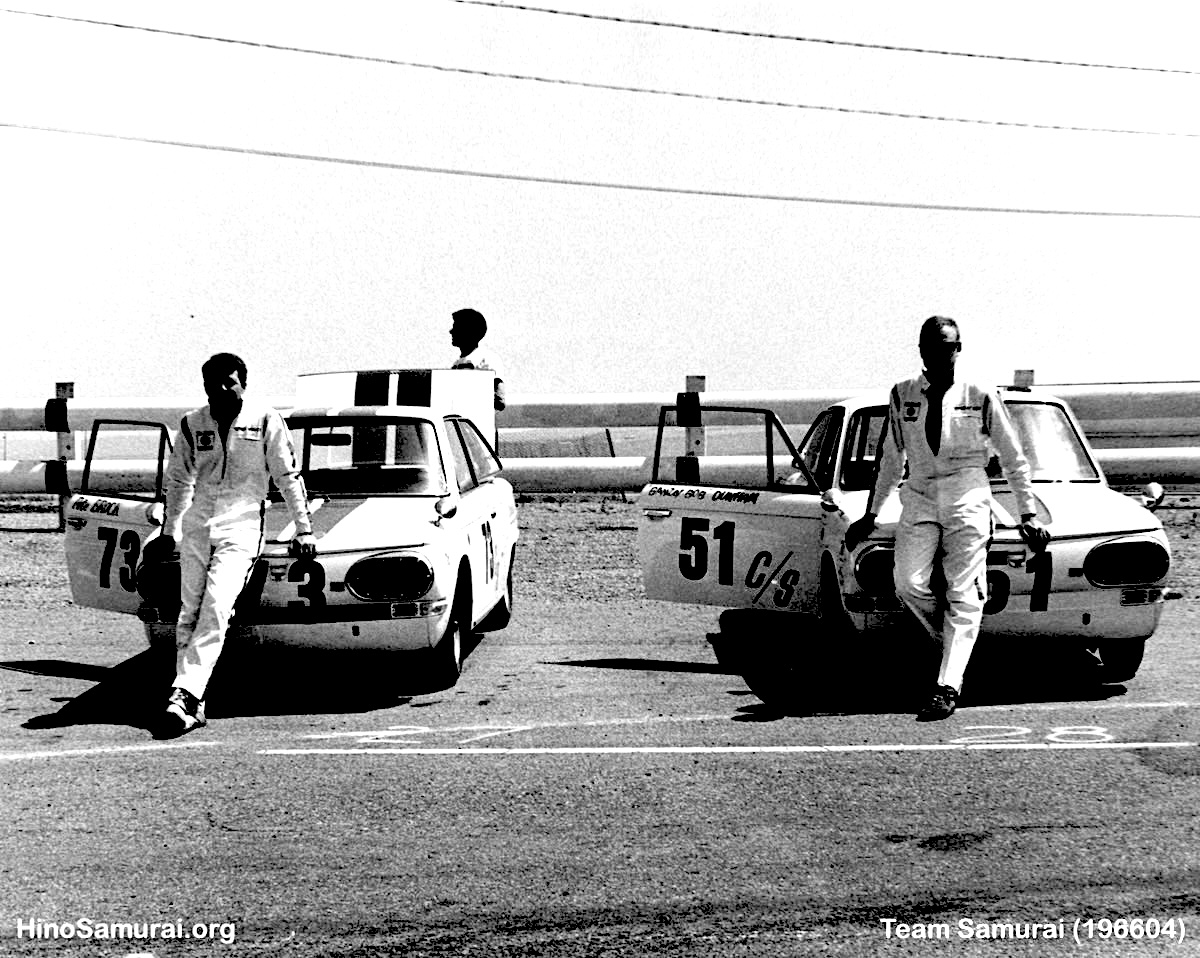

YE28aエンジン(競技用):事実上、日野最後のガソリンエンジン。1967年シーズンの日野プロトに向けての研究開発。この最終機は身を研ぎすましたクランクダイレクトの発電機&ウォーターポンプ、マグネシウムのオイルパンだった。

海外展開:夢の実践!

コンテッサ、世界各地へ

ニュージーランドでのKD生産、欧州向けにオランダでの工場建設に向かった。また、イスラエルでの生産が勧められた。台湾、オセアニア、中近東、欧州(北欧含む)、そして中南米へと、1962年から1969年までに、コンマース、コンテッサ900/1300、そしてブリスカ900/1300が16,799台輸出(1300のKD生産含む)された。極く少数ながら今日でも世界各地で愛好家が所有する。

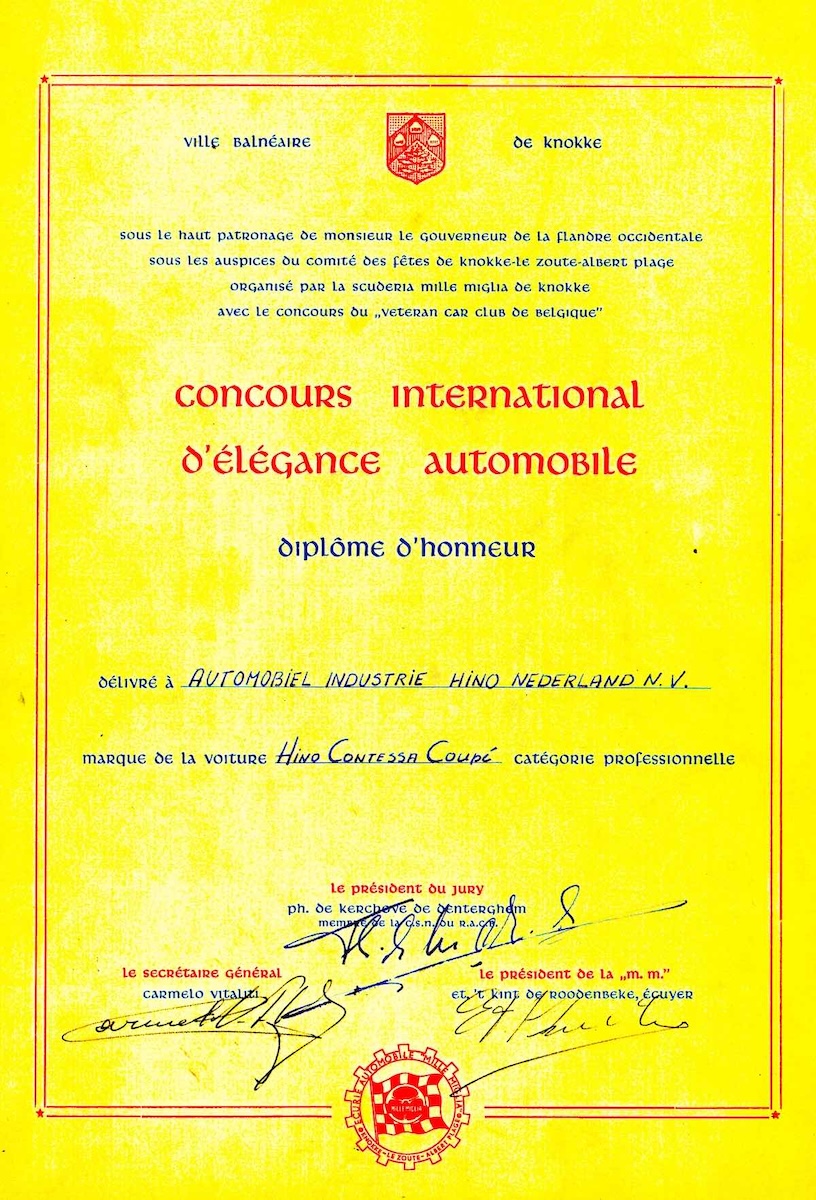

欧州:エレガンスコンクール

欧州のエレガンスコンクールで1965-67年に名誉大賞を得た。特にコンテッサクーペは4度受賞した (セダンは3回受賞) 。

画像は、1966年、ベルギー、西フランダース州のクノッケ (Knokke) でのエレガンスコンクールの日野コンテッサクーペの名誉大賞の賞状。