コンテッサ物語

日野の夢 (ロマン) 、コンテッサに託して

“Una Tragedia Della Contessa = 悲劇のコンテッサ”

1. 社運を賭けたコンテッサ1300、日本経済発展のための企業再編成とともに

日野コンテッサは日本が経済大国に突入する前に日野自動車工業において世界にはばたくべく大型商用車と共に二本柱の一本となる筈だった。しかし、美しい伯爵夫人=コンテッサは日本経済発展のための企業再編成と言う時代の波によってひっそりと世を去ったのであった。“Una Tragedia Della Contessa = 悲劇のコンテッサ”、その誕生から終焉の日までの奇跡をたどる。

東京オリンピックの会場(代々木)を前にして:日本国民の第二次世界大戦の復興のシンボルであった東京オリンピック(1964.10)を目の前にしたコンテッサ1300のデビューはそれを積極的に活用したプロモーションの戦略だった。

1.1 東京オリンピックと共に – 本格的海外進出への門出

第二次世界大戦の終了から20年余り、日本は全国民あげてハングリー精神と言うべきものか欧米に追いつけ追い越せの上昇志向の時代であった。他国に類をみない勤勉さで働き高度経済成長時代の幕開けとなったのだ。1960年(昭和35年)発足の池田内閣のもとに推進された所得倍増計画も順調に進み、三種の神器の普及後、新たな3C(カー、クーラー、カラーテレビ)と言う流行語が巷をめぐり回った。

そしてオリンピック景気とともに高速道路網の整備も進み、モータリゼーションの波も一般庶民にも夢ではないところまで近づいてきた。そんな時代、コンテッサ1300は戦後の復興のシンボルでもあった東京オリンピックが開催される1964年(昭和39年)の秋の第11回東京モーターショーで世に出た。

労働力はあるが資源の乏しい日本は、最近でこそ将来に向けて、コンピュータ・ソフトウエアに代表される知的産業なるものが政府レベルで言われているが、これは別に新しい現象ではない。日本は第二次世界大戦後、近代工業の代表格であった航空機産業を無くしたことはご存じの通りである。

この様な状況に於いて、近代工業の一つの自動車工業の育成は、日本にとって豊富な労働力を使い且つ高度な加工工業を発展させるために必要不可欠なものであった。具体性をもって言い替えれば、安い原材料を諸外国から輸入し、より付加価値の高い車を輸出しようというものであった。この産業構造は、市場環境は変わるものの現在に至っても同じである。

日野自動車工業は1960年(昭和35年)、ルノー4CVの国産化で技術蓄積した結果として、日野自動車オリジナルとも言うべき小型リヤエンジン乗用車、コンテッサ900を世に出した。

そして1964年(昭和39年)に発表された次期モデル、コンテッサ1300はコンテッサ=伯爵夫人にふさわしくイタリアの若きデザイナー、ミケロッティ氏による完成されたスタイリング、そして日野自動車の技術陣が心血をそそいたメカニカル面は更に高度なものになっていた。それは少量生産メーカーから世界に向けて自らの製品を普及させようと言う日野自動車の壮大な心意気を具現化したものであった。

1964年(昭和39年)の初め、コンテッサ900からコンテッサ1300への移行を前にし、当時の取締役社長松方正信は年頭の辞で “本年は海外に本格的進出を成し遂げるべき年” と位置付け従業員に以下の点を述べている。

-

日本の自動車メーカーの将来における存立と繁栄も、その企業のなし得る輸出量の如何による。

-

輸出市場の確保こそ不況時における生産準を維持する現実的手段である。

-

日野自動車は少量生産のコスト高という重荷を背負って強大なる相手と闘っており、企業規模の拡大が必要である。

等など、更に目標達成のための課題として、品質の画期的向上、原価低減および海外市場に適合する新製品の開発をあげ、希望の年を迎えんと決意を述べた。

因に1962年度(昭和37年)のコンテッサ900時代の日野自動車における乗用車の輸出台数はおよそ700台であった。この数字はトヨタの2500台、日産の11000台に比較し少量と言わざるをえない。しかし、プリンスの700台、東洋工業の400台は似たような量でもあった。この時点で日産はほぼ七割のシェアを誇っていたのであった。日野自動車はほぼ4%強と国内販売シェアの数字に近いものであった。すなわち、生産量(=販売量)を増やすことは勿論、輸出比率を増やすことは全体の生産量を増大させるもので企業規模拡大のための生命線であったのだ。

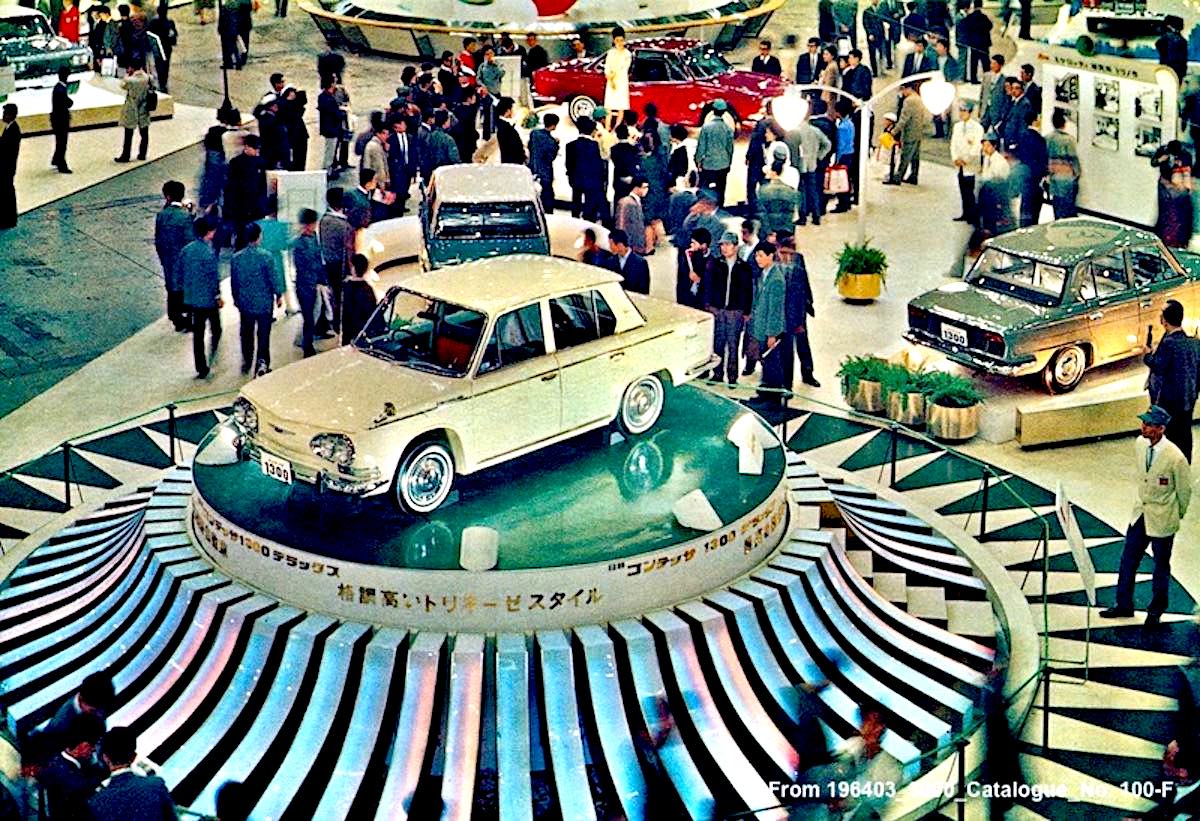

真新しい東京代々木の東京オリンピック会場にて、当時の日本のランドマークであった。マーケティングは、『正に新発売、コンテッサ1300、格調高いトリネーゼ・スタイル、長時間のハイウェイ走行にもビクともしない本格派』

1.2 大量に売れた麦藁帽子!? – 猛暑の中での量産開始

量産体制の準備に忙しい1964年(昭和39年)6月、日野自動車の期待の新型乗用車、コンテッサ1300の日本国内での十分なるテストを終え、オーストラリアでのテストが開始された。これは日本で得ることの出来ない道路状況や気候条件での長時間高速テストなど進めると共に、宣伝広告用の写真撮影なども行い、8月末に完了した。勿論、このテストは輸出面での効果を期待してのことでもあった。

その時期、生産・販売開始にあたって当時の荒川常務は従業員に望むこととして以下のように語っている。

-

いいふるした言葉だが、日本の自動車はすでに国際商品であり、自動車工業は国際企業である。したがってその商品および企業の優劣は国際的な尺度で計られる。

-

”われわれの企業は国際企業であり国際的な商品を作っているのだ” という強い自覚が何より必要だ。

-

もう一つは全員が一層魂を打ち込んだ仕事をしてほしいということだ。いやしくも不注意による事故、つまらない事故は根絶して欲しい。魂のこもった仕事からのみ優れた商品は生まれるのである。

-

われわれの新乗用車が既存の同種製品を一格上廻る車であると確信しており、この乗用車によってよって乗用車界における日野の地位を一段も二段も高めたい意欲に燃えている。

-

したがって大事な立ち上がり生産の場において、かりにも不注意による事故によって商品価値を傷つけることのないよう、細心の注意をもって仕事をしてほしい。

-

自動車が国際商品である以上、国際競争の激しいのは当然であるが、同時に国内の競争もまた非常に激烈である。自動車工業はお互いに厳しい競争をしつつ伸びてゆく。

-

しかしながら周囲の環境がいかに厳しきとも、われわれは全員結束して日野自動車の発展のために努力してゆきたい。

暑い夏のさなか、日野工場で始まった量産は最初から順調かと言えば、マイナーな問題は発生したようだ。例えば、生産ラインに沿って車は造られるものの取り付け部品が一部予定通り出来ないとか、量産初期にありがちな点だった。そのためにその年の夏は日野工場で麦藁帽子が大量に売れたとのことである。暑い夏の太陽が照る炎天下の中、全ての従業員たちはラインから屋外に出た車を完成させるべく懸命に仕上げたのだ。麦藁帽子はそのためのものだった。

荒川常務の言葉は7000人の全社員が開発に費やした数年間の努力をより結束するに十分のものであり、且つ、ニュー・コンテッサ1300を日本のユーザーに、更に世界のユーザーに普及させるべく従業員一人一人の意気を高揚させんばかりのものであった。

初の自社技術での新しい日野コンテッサ1300がラインを流れる。極初期の装備状況がうかがえる一枚の画像である。

1.3 発表会:トリノ発 明日のクルマ

1964年(昭和39年)の9月15日の市販を前にし、9月1日(火)、2日(水)、東京品川プリンスホテルに於いてイタリアから来日したミケロッティ氏も同席し、発表会が開催された。続いて、9月4日(金)、5日(土)には大阪の大閣園にて、そして全国各地へと進められ、好評を博した。の同時に9月1日の全国紙に大々的に以下の広告が打たれた。

《コンテッサ1300》誕生!格調高いトリネーゼ・スタイル 長時間のハイウエイ走行にもビクともしない本格派》

-

“流麗なボディ・ライン、斬新なルーフエンド、サイドを引き締めるフルガード・バンパー….簡潔な中の力強いタッチは、カーデザインの先端をゆくトリネーゼ・スタイルの決定版!”

-

伝統あるリア・エンジン方式

-

5ベアリング・クランクシャフト使用

-

ロール率〈カーブでの安定率〉=2.95

-

室内の広さはこのクラスの最大

-

5人乗り/55馬力/前進 3段〈4段仕様あり〉

-

クーペは “4人乗りプライベート・カー。バケット・シート、ダッシュボードなど室内調度もおもいきり豪華にした本格的クーペ。ディスク・ブレーキ、ツイン・キャブを装備、時速145Km”

-

日野工場渡し現金価格(いずれもスペアタイヤ・標準工具付)

スタンダード:¥560,000

デラックス:¥650.000

クーペ:¥850,000

デザインを担当したジョバンニ・ミケロッティ氏の『夢が実現しました。日野自動車に協力して、私がデザインしたコンテッサ1300が日本中の皆さんに親しんでいただける…..光栄です。』と言うコメントも付け加えられていた。

発表会などで当時の取締役社長、松方正信は以下の点について語った。

-

デザインは、世界的に有名なカー・デザイナーであるイタリアのミケロッティのもので、3年、5年後の乗用車のスタイルを想定した。

-

10月のパリ・ショーにも出品。ミケロッティもこの夢の車として、日野のコンテッサ1300に十分な自信を持っている。

-

発表前にオーストラリアで十分なテストを行ない、悪路のなかを毎日110キロ以上のスピードで連続何十時間走っても何の支障も起こさず、これならば大丈夫だという確信を得た。

-

1300ccクラス程度の小さい車ではリヤエンジンのリヤドライブが理想的だといわれているが、この車はリヤエンジンの最高をねらったもの。

最大課題である輸出については、 -

輸出にも力を入れ、さしあたって年産の25%を輸出したい。来年は30%の輸出目標。

-

主な輸出先としては、南アフリカ、オーストラリア、タイ、フィリピン、イスラエル、マレーシアなど。その他ヨーロッパ諸国やアメリカなどにも輸出を伸ばす方針

生産面や設備投資については、 -

当面の生産計画は月産2500台として、1年後には3000台の月産目標を達成したい。将来は4000台から6000台も不可能ではない。

-

本年度(昭和39年)の設備投資は日野工場に30億円、羽村工場に10億と、だいたい40億円。設備の完成により月産能力は大型車2000台、小型車4000台となった。

日野コンテッサ1300発表会、政界、財界、金融界、学会等の著名人、販売店各社を含む多くの関係者を招待、華々しくデビューした (品川プリンスホテル、1964年9月1&2日)

1.4 自由化を前にした東京モーターショー

1964年度(昭和39年)の第11回モーターショーは東京オリンピック開催のため、例年よりは早い時期の9月26日(土)より東京晴海の貿易センターで開催された。国際的に見てもその規模は世界的なものになり、東京オリンピックの開催直前と言うこともあり、一日早い9月25日(金)の報道関係招待日には外国人記者も大挙押し寄せた。

乗用車館には過去最大の156台の展示が各社からあった。日野自動車は旧型となったコンテッサ900の1台を含む8台の国内向けモデルを華々しく以下のように展示した。

ターンテーブル展示 (ボデーカラー)

-

ターンテーブル展示 (ボデーカラー)

-

クーペ(クラレッドレッド)

-

セダン・デラックス(シェルホワイト)

フロア展示

-

クーペ

-

セダン・デラックス、フロアシフト4速

-

セダン・デラックス(2台)、コラムシフト3速

-

セダン・スタンダード、コラムシフト3速

-

コンテッサ900