コンテッサ物語

日野の夢 (ロマン) 、コンテッサに託して

“Una Tragedia Della Contessa = 悲劇のコンテッサ”

5. 伯爵婦人の挑戦、最強になるためのプルービング・グラウンド

日野自動車は乗用車のプロダクション・モデルのみならずプロトタイプ車により技術の挑戦の場としてサーキット・トラックでの活動を積極的に進めたメーカーであった。日本初のフォーミュカー、デル・コンテッサなどにみられる様に優雅な伯爵婦人の名から想像も出来ない壮絶な姿がサーキットにあった。

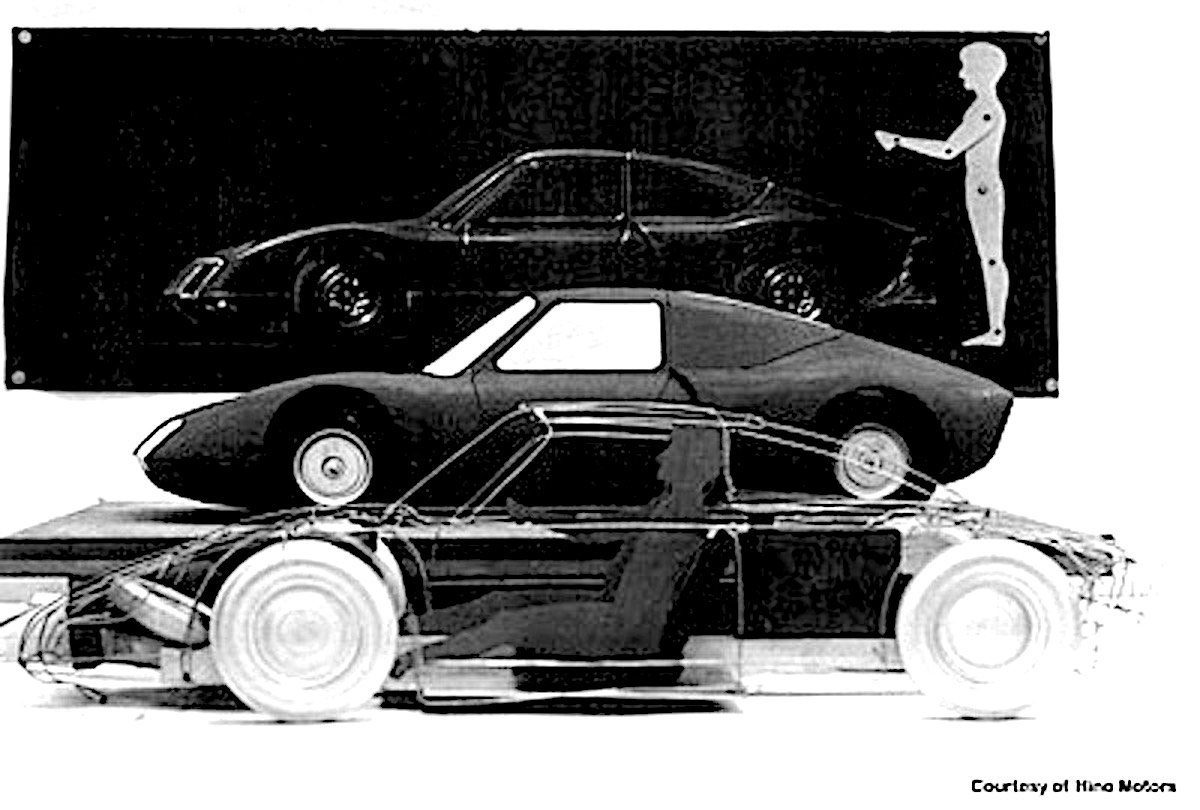

日野GT Protoのバリエーション

5.1 第一回日本グランプリ参戦 – 日本初の国際レース

1963年(昭和38年)5月3日、この日は事実上日本初の自動車レースが開催された日であった。場所は三重県鈴鹿市郊外の鈴鹿テクニランド、観客は全国から2日間を通して20万人を超え、前夜から野宿をするものなど大盛況であった。日野自動車工業株式会社(以下、日野)のコンテッサ900は早くもこの第一回日本グランプリに105マイルクラブ(塩沢 進午代表、後に日本オートクラブ、すなわちNAC)などのプライベートが積極的に参戦したのだった。日本最初グランプリ・レースということもあり、主催者側はヨーロッパなどから経験者を招待していた。それらロータス、フェラーリ、ポルシェなどの本格的スポーツカーに混じってサーキット・レースの経験の未だ浅かった我が日本勢が戦いに挑んだのであった。

華やかな米海兵隊のマーチング・バンドや花火、数千の風船が飛び交う中、高松宮殿下、FIAのプリンス・カラチオリ副会長の開会メッセージで幕開きとなった。グランプリ一日目、コンテッサ900は第二レース、1300cc以下スポーツカーに参戦、出場車はDKW、オースチン・ヒーレー、MGミゼット、NSUプリンツ、ニッサン・フェアレディなどであった。朝からの青空が次第に雲を増した午前10時40分、決勝の14台全車がスタート・ラインに並び、正面スタンドの観客が中腰になって眺める中スタートが切られた。

出足の良さを誇るコンテッサ900はストートをうまく飛び出した。そして3分後、ホームストレッチのトップ集団はボブ・ダンハム選手のゼッケン14のコンテッサ900が外車オースチン・ヒーレーをリードしていたのだ。この体制が続き観客は懸命に走る国産車コンテッサ900には声援が贈られたのだ。しかし、ダンハム選手は若干ペースが遅れた中盤、ヘアピン・カーブで大転倒をしてしまった。その後、ゼッケン15の立原 義次選手のコンテッサ900がウイドウガラスを破損するものの健闘し、DKWに続き2位入賞、また山西 喜三夫選手のコンテッサ900が6位を果たし13周、78.05kmのレースは終了した。タイムはトップのDKWにわずか10秒8遅れること46分20秒7。立原選手のコンテッサ900はこのクラスでの最高ラップ賞、3分28秒2(一周最高速度103.813km)も手にした。

そして、明けて5月4日、コンテッサ900は第一レース、700〜1,000ccのツーリング・カーの決勝に挑んだ。出走はDKW、ルノー・ゴルデーニ、ブルーバードなど。この日は前日とうって変わり上空は厚い雲におおわれ、うすら寒い天気であった。午前8時20分、15台の出走車がスタートラインについた。激しいエンジンのエキゾースト・ノートを残し、全車一斉にスタートし、コンテッサ900は1位から3位まで独占していた。10周、60.04kmの争いはコンテッサ900勢、ルノー・ゴルデーニ、DKWにしぼられ、他車は全く後方に置き去りにされていた。結果的にゼッケン6の立原選手が優勝しこの日の栄冠を手にし、小島 常夫選手と山西選手のコンテッサ900がそれぞれ4位、6位と入賞を果たしたのだった。

このように第一回日本グランプリの外国勢に対抗した国産車コンテッサ900の活躍は「国産車の水準が欧米車に劣らぬほど向上したことが実証され自由化の前途は今後の努力によっては大いなる希望をもつことができるだろう」と報道されたものだ。また、コンテッサ900のメカニズムに関しは、プライベート故、詳細なデータは残されてないが当時のモーター毎日誌(1963年6月号)に以下の様に報告されている。

「最も目だった整備は輸出用の4段フロア・チェンジ・トランスミッションにしたこと。標準同型車の最高回転は5000rpmであるが、約4回に及ぶエンジン調整の結果レース中は相当の回転に上がっていたが、トレーニング中、一台だけメタル交換を行なっただけで、メタルが焼き付くようなことはなかった。出場各車の主要部分は新品と交換し、ボデー並びにサスペンションは増締めをした程度である。レースに挑んだ結果の通り堂々外国スポーツカーと対決した」とある。

このように、当時はまだレーシング・バージョンのセダンの製作などは程遠く、それこそ市販車そのものを ”念入りに整備” という状態でグランプリ・レースに参戦していたのだ。中にはナンバー付き、ラジオ付きのコンテッサ900が出場していたなど言う話は驚きに至らない。

1963年の第1回日本GPに於いて大きな成功を収めた日野自動車、1964年の日本GPに向けて大きな開発投資を進める。

その一つがフォーミュラカーであった。

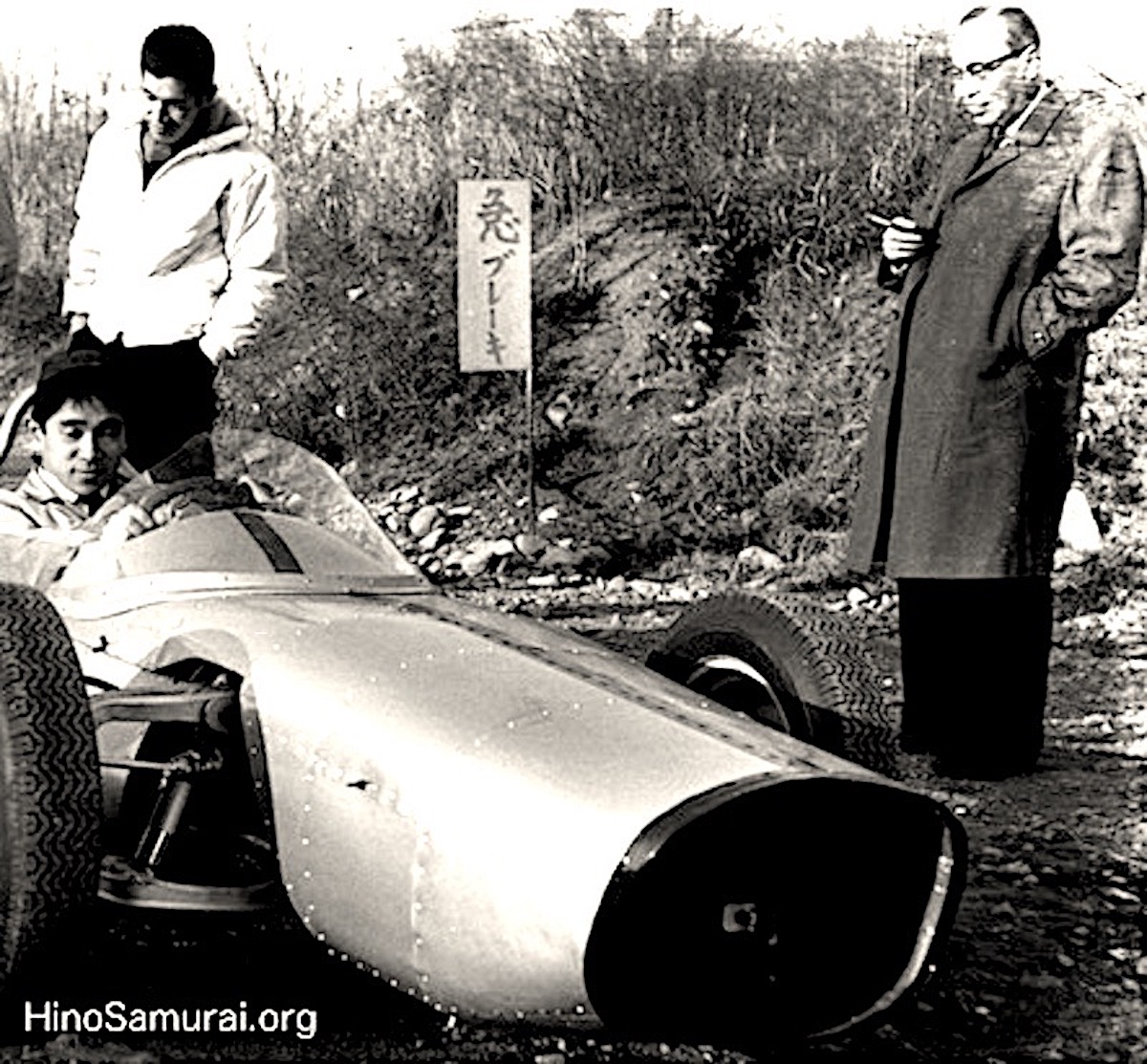

画像の右が、日野のレース委員長の宮古 忠啓氏。英国生活で身についた生粋のモータースポーツ屋であった。

5.2 挑戦 – 第二回日本グランプリ、ワークス体制を組む

第一回日本グランプリのコンテッサ900の予想外の好成績は乗用車市場開拓の途上にある日野にとって大きな刺激材料になった。それは販売面でのコンテッサのイメージ・アップ、すなわち販売の活路を広げること、そして社内の技術面での向上に大いに寄与することは当然のことながら、それは若手技術者にもの貴重な経験をもたらすものだった。

そんな中、内外の自動車レースに積極的に参加すべく非公式ではあるが工場の技術者の有志によるオートレース委員会が設けられた。委員長には戦前から自動車産業に造詣が深く、且つ氏自身が自動車愛好家でもあったことで、1962年(昭和37年)11月、当時の富士銀行から日野の常任監査役に招へいされた宮古 忠啓が就任し、1964年(昭和39年)5月の第二回日本グランプリに向けてのファクトリー・チームとして本格的な取り組みが第一回日本グランプリ終了後開始された。言わば ”日野ワークス” の誕生だ。

また当時、プロのレーシング・ドライバーもいなかった時代だったのでレース経験などのトップ・アマチュア・グループであった第一回日本グランプリの覇者立原やダンハムを配する105マイルクラブ(塩沢商工)と契約を結んだ。

当時の日野の小型車開発の専門部門の第二研究部ではまず高出力エンジンの開発が進められた。第一回日本グランプリ出場車のベスト・ラップや公称馬力などの分析を進め、FIAスポーツコード付則J項に基ずく第二回日本グランプリのコンテッサ900の要求性能を以下の設定した。

-

スポーツカー(T)クラス 50〜55ps – 6000rpm 7.1kg-m 4600rpm

-

グランドツーリングカー(GT)クラス 60〜65ps – 7000rpm 7.1kg-m 6000rpm

コンテッサ900のGP-20エンジンはエンジン・ブロックを除き全面的なスープ・アップがなされ、1963年(昭和38年)の暮れには目標値を上回る70psを達成するに至った。コンテッサ900GTの誕生である。鈴鹿でのテストは3分16秒台と戦闘力を増していった。因に日野の当時の他社車両の計測記録はベレルが3分7秒、ベレットが3分22秒であった。

一方、塩沢商工側ではコンテッサ900のパーツを流用し、国産初のフォミュラカーの設計・製作が平行して進んでいた。これは当時のFIAの ”ジュニア” の項目に沿ったもので、エンジンはコンテッサ900GTの985cc、足周りはかなりのものがコンッテサ900からの流用だった。このフォーミュラ・ジュニア(F-J)は ”デル・コンテッサ” と銘々されたのだった。完成後はコンテッサ900GTと共に日野のテスト・コースや鈴鹿で熟成を進めた。

1964年(昭和39年)4月中旬からは三重日野販売会社をベースに鈴鹿での合宿トレーニングに入っていた。日野はレーシングカーの総合テストが可能なテスト.コースを持ち合わせなかったので鈴鹿でのテストが全てであったと言える。

Tクラス車が9台、GTクラス車が9台、スペアが3台、そしてF-Jが3台と大挙送り込まれた。このテストでは案の定、あらゆる問題点が露呈し、昼間は走行テスト、夜は調整・修復そして一般国道での慣らし運転と24時間体制での作業が連日連夜続けられたのだ。最終的にTクラスでダンハム選手が3分20秒台、GTクラスでは塩沢 勝臣選手が3分10秒台、そしてF-Jクラスでは立原、小島、ダンハム選手ら共に2分57〜59秒と大いに希望の持てる範囲と思われた。

そして4月28日にはTクラスの予選が行われた。結果はどうであっただろうか?上位勢は三菱コルト勢が占め、コンテッサ勢は6番手が精一杯だった。ドライバーによればS字の上りではつめられるものの、直線では簡単に抜かれてしまうといったものだった。その晩、勿論対策は協議され、キャブのセッティングなどが結論として挙げられた。

翌29日にはGTクラスの予選が行われた。ここでのコンテッサ900GT勢は前日同様10番手が精一杯で上位はホンダS600勢が占めたのだ。当時の報告書に依れば、「ホンダは速い。S字でつまらず、ストレートではなされる。勝算全然なし」とある。

一方、予選に於ける3台のデル・コンテッサ・フォーミュラは国内初のレースながらロータスやクーパーに混じって7、8及び10番手のポジションを得たのだった。

5月2日のレース第一日目の午前11時にはGTクラスの決勝は行われた。10番手以降のポジションからのスタートのコンテッサ900軍団はバックナム選手達のホンダS600勢には歯がたたず12周レース終了時はダンハム選手の10番手が最上位であった。翌日、5月3日の午前11時出走のGTクラスのコンテッサ900はやはり三菱コルト勢に歯がたたず、結果としてダンハム選手が5位を得たにとどまった。

F-Jクラスのレースは5月2、3両日行われ、そこでのデル・コンテッサ・フォーミュラの活躍はオール外車勢に対して大いに気をはき、観客を沸かせることになった。1日目のレースでは立原、ダンハム選手がそれぞれ6、7位と、2日目のレースでは6位とこの国産初のフォーミュタラは健闘したのだった。それは ”新型フォーミュラは初戦で完走出来ない” という当時のジンクスをくつがえすものだった。

しかしながら、予選の結果からも明らかの様にこの時点でのライバルに対してコンテッサ900の性能の限界が見えて来たのだった。一方、「日野は十分なテストコースをもってなかったのでオープンなサーキットでテストをやらざるを得なかった。このことは他社に容易に状況が知られてしまう。三菱は直前まで社内で十分なテストが行われた様で突然と鈴鹿に現われた。我々は何の情報も持ってなかった」と、宮古は当時を述懐する。

1964年5月の鈴鹿サーキットでの第2回日本GP。GTクラスに出場の日野コンテッサ900ワークス軍団。

ツーリングクラスは三菱コルト勢に敗れ、GTクラスは格が違うホンダS600にはまったく歯が立たなかった!

5.3 新GTプロト – 新たなエンジン

並々ならぬ体制で挑んだ第二回グランプリでの日野の ”挑戦” は結果的に完敗であったが、その反省が明日への新たなる挑戦にと発展することになった。1964年(昭和39年)10月の第一回のオートレース委員会に於いて以下の様な方向性が議論された。

-

レースは手段であって目的ではない。

-

企業の将来を見通した長期的研究部門の欠如を補うもの。

と、明確に位置付け、”レースの効果は参加することで可能になる” と前向きなものとなった。

そして、具現化の項目として、

-

1300ccクラスの強力なエンジンを造る。

-

将来につながるものとして新しい車両を造る。

-

F-IIIのデル・コンテッサを造る。

これは新たにGT-プロト及びデル・コンテッサ・フォーミュラを製作し、次の第3回日本グランプリに出場させようというものである。

この様な背景の下に1964年(昭和39年)8月末、小型車専門の第二研究部に加えて第三研究部がすでに発足していた。部長には岩崎実験部長が兼務、その他村野 欽吾第二研究次長、品質管理部から浜口 吾朗ら9名が現業兼務、専任は池田 陽一係長、大竹 晃及び田中 実 (後にホンダに移籍) の3人と変則的なものであった。GT-プロトの1台の製作とデル・コンテッサの全面的な設計・製造を塩沢商工に委託することで進められた。尚、折しもこの時期は新型コンテッサ1300の発表・発売と重なっている。

当時、第3研究部に自らの意思もあって配属された大竹(現、PE企画業務部部長)は「人数は少なかったが設計から部品の手配まで全部やったので仕事が速かった。ほとんどこれにかかりきりの毎日だった」と当時を語る。

1ヵ月後の9月末にはGT-プロトの基本設計書が出来上がり、所謂GT-Pと呼ばれるプロトタイプ・レーサーの姿が固まったのだ。スペックそのものは当時の典型である、パイプ・フレーム、グラスファイバー・ボデー、4輪ディスク、5速変速器、そしてエンジン性能は100ps/8000rpm、最高速度は215km/h。また、コンテッサ1300の部品の流用は当然の成り行きであった。

ボデー、シャシーの製作は順調に進んだもののエンジン開発についてはいささか複雑な事情があった。それは社内で第二研究部とは別な部門が秘密裏に進めていたスポーツカー開発の産物であったアルピーヌ・エンジニアリングによるコンテッサ1300用のGR100改エンジンであった。それはエンジニアの目から見れば、誰もがツイン・カムながら本来のGR100並みのパワーも期待出来ないし、構造上の問題もある代物であった。当時、第2研究部に属していた西村(後にホンダに移籍、RA302などのエンジン開発など担当、現、株式会社 沼津パワートレインサービス代表取締役)は「図面が先に来たが非常にラフなものでこれはものにならないと思った。鋳物も鋳造が悪く、結局それは設計そのものが悪かった。ヘッドは水が漏る、オイルが漏るというやっかいな代物だった」と思い出す。

しかしながら、上層部の判断でその図面をベースにGT-P用のツインカム・エンジンを設計を始めざるを得なかった。結果的にかなりの日野独自の改良を盛り込んで設計・製作されたGT-P1次仕様エンジンは ”和製アルピーヌ” エンジンと呼ばれたものだ。勿論、これは即レースでの戦闘力を期待したものではなく、日野オリジナルのより高性能レース・エンジンの開発の出発点だった。

年が明けて、1965年(昭和40年)3月、GT-P1号車は茨城県は谷田部の高速試験所に持ち込まれ慎重にシェイク・ダウンが始まった。その日のデータは最高速度179.5km/h(約6350rpm)、SS1/4マイルは19.0秒であった。エンジンは ”和製アルピーヌ” と呼ばれるところのウエット・サンプ方式のGT-P1号機エンジンであった。

1965年(昭和40年)3月初旬の常務会にGT-P1号車は塩沢商工製デル・コンテッサ・フォーミュラと共に現物をもってその精悍のボデーを披露したのだった。その後、GT-Pは塩沢商工製の2号車を含め、4号車まで製作され熟成を計った。4号車はその年の10月末の第12回東京モーターショーに参考出品されている。

そして、この年の7月、最低地上高などF.I.Aのレギュレーションが変わったことへの対応と4号車までの種々の問題点に対する改良を次期5号車以降に盛り込むことが決定された。主なものは次の通り:

-

空気抵抗の減少

-

視野の改良の改良

-

ベンチレーションの改良

-

フレームの改良

-

ステアリング系の配置の改良

-

室内配置のレベルアップ

この5号車以降はGT-PからJ-494と新モデルであることを強調するために開発名称を改めた。所謂、このモデルが一般に知られるよりスマートになった実戦向きの日野プロトタイプだ。大竹は「このJ-494のJとはF.I.AのレギュレーションのJ項目のJから、494は当時に第三研究部の電話番号下3桁を取ったものだ」とその謂れを明かす。

1965年(昭和40年)11月末には5号車の重量軽減など細部の詰めが完了し、早くも翌年の2月に60kgほどの軽減した新規格の5号車が完成した。また、この時期、GT-Pエンジンの1次仕様の改良型の2次仕様が94ps/6500rpmに達成していた。3月の船橋サーキットでの全日本レーシング・レーシング選手権第1戦にはGT-Pの2及び4号車で参加すべくテストを重ねていた。しかし、エンジン、車両の信頼性不足との理由で出場取り止めとしたのだった。

この間の1965年(昭和40年)12月、組織として変則的であった第3研究部は解消となり、第二研究部の中に組み入れられ、レース関係、エンジン開発関係など一つの屋根の下で進められることになった。一方、第3回日本グランプリ出場に関し、レース委員会は日程面などで無理ありとの判断で不参加を決定したのだった。

1966年(昭和41年)4月にはJ-494用の待望の鈴木(現、副社長)、浜口(現、製品開発室副主査)や西村達の新設計のYE28型エンジンが完成したのだった。これはGT-Pの2次エンジンのバルプ系、吸気系の改善による高回転高出力化、クランク・ケースの剛性アップ、コンロッドの剛性アップ、クランク・シャフトのフル・バランス化、潤滑系の改善による耐久性向上を狙ったものだ。

「一例としてクランク・ケースの剛性アップのためにブロックに穴を空けたくなかったのでオイル・ラインを外に設けるなどの工夫をした」と西村がまた、浜口は「オイル・パンを奇麗に磨こうとグラインダーをかけるとものすごい火花が出た。材質はマグネシウムだった」とYE28開発の思い出を語る。

その後、新型プロトJ-494のターゲットを8月14日の船橋サーキットでの全日本レーシング・レーシング選手権第3戦に絞って車両とYE28エンジンの熟成に注力した。その間、6号車(左ハンドル)は日野のテスト・コースでガソリン漏れによる火災により失ってしまうものの、5号車による船橋サーキットでのテストも順調に進み、YE28エンジンの7号機も目標の110psを安定して発揮するに至って来た。

しかし、レース直前の7月初め、開催地が船橋サーキットから富士スピードウエイに変更になったのであった。このことは船橋で熟成を進めてきたJ-494に大きな打撃となった。船橋はツイスティなテクニカル・コース、富士はストレートが長い高速コースなのだ。そのために日野側技術者と契約ドライバーとによる特別チームの体制を組織し、 ”FISCO対策” と称し、7月中旬から8月14日までの間、それこそ分刻みの計画を進めたのだった。

この間、7月7日に完成した山西選手用の7号左ハンドル車と7月20日完成の6A号車となった塩沢(勝)選手車の整備・熟成、トランス・ミッションやYE28エンジンの富士対策など多くのかたずけるべき項目があった。YE28の富士での問題点はまず高速走行に於けるコンロッドの耐久性であった。コンッテサ1300のGR100エンジンと同じ斜め割りのコンロッドは軽量化に向くものの富士での過酷な走行には耐えられず問題を引き起こしていたのだ。

鈴木達はすぐに改良に取り組むものの時間の関係で、重量は増えてしまうがより確実な直角割りの一般的なものを作るべくすぐ様取りかかった。それは7月20日午後8時の粗材入手、そして6日後の26日の午前8時には5組の強化型コンロッド完成と驚くべきスピードであった。

8月7日からは13日の予選に向けて全員富士での第2次合宿に入った。ここで最も悩まされた問題は外気温上昇による原因不明のパワーダウンであった。外気温が27度を境に発生するのだった。オイル・クーラーの容量の大型化やパーコレーション対策のガソリン・クーラーなどを設けるものの解決を得られないまま、予選を迎えた。

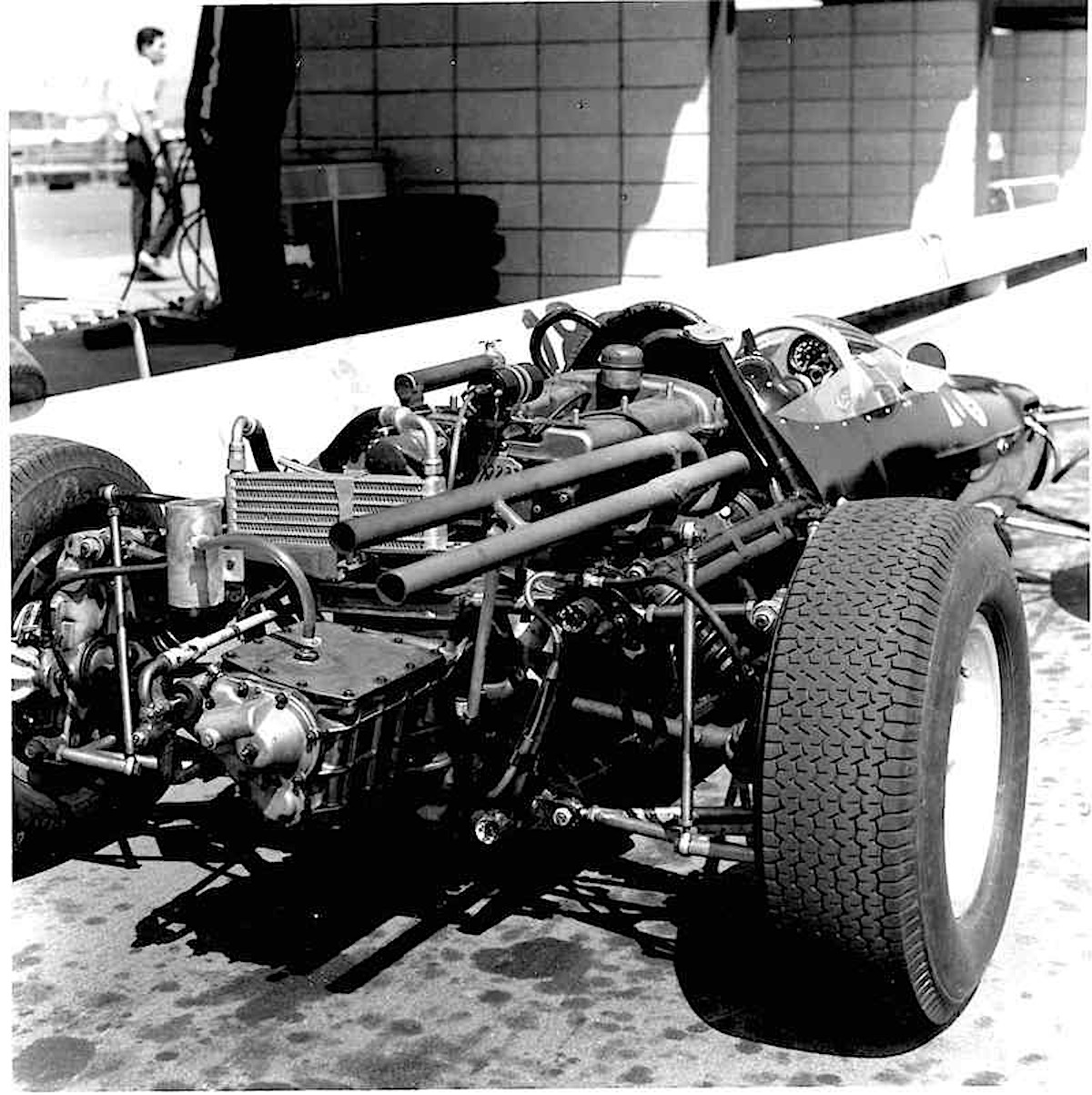

GR100ベースのアルピーヌ開発ツインカムエンジンから発展、GTP搭載の初期型から進化し、本命のYE28型へと。画像は、シングルディストリビュータのYE28暫定と思われる。

車両はJ494と同時にDEL MARK IIIに搭載しテストされた。(1966年5〜6月、船橋サーキット)

5.3 新GTプロト – 新たなエンジン

8月14日のNAC/KSCC主催の全日本レーシング・レーシング選手権第3戦のスポーツカー選手権レースは7000cc以下のスポーツ、スポーツ・プロトによる30周で争われるレースである。ライバル達はポルシェカレラ 6、コブラ・デイトナ・クーペ、ジャガーEタイプ、フィアレディ 1600などであった。8月13日の予選では山西選手が2分21秒23、塩沢(勝)選手は2分22秒93をたたき出し、それぞれ4/5番手を確保した。

気温上昇に対する根本的な解決策はこの日まで得られなかったため、フロントのオイル・クーラーに水噴射ポンプを取り付けた鈴木は「山西さんに『油圧が低下してきたらチューチューとポンプで水をかけて』とレース出走前に耳打ちをした」と当時の秘策を語る。

レースそのものはゼッケン22の塩沢(勝)選手はサスペンション破損でリタイヤするものの、ゼッケン02の山西選手は4位のポルシェ911を約1周と大きく引き離して総合3位に輝いたのだった。それは1位のポルシェカレラ 6(1988cc、平均ラップタイムは2分9秒1)、2位のコブラ・デイトナ・クーペ(4700cc、同 2分9秒5)など世界の名レーサーに伍しての快挙と言えよう。因に1293ccのJ-494こと日野プロトタイプの平均ラップタイムは2分23秒7であった。

この日は天候が雨混じりになるドン曇りで幸いにも気温は27度を超えることがなかったのだ。YE28エンジンの今まで問題になっていた気温上昇による油圧低下によるパワーダウンを起こすことなく済んだのだった。レースはあくまで結果である。

この日のために精魂を尽くして来た大竹は「日野30年の仕事で最も思い出に残る時」と、また浜口も「今、レースをマネージ出来るのもその時に学んだものが全て」と語り、現在パリ〜ダカ・ラリーの日野カミオン・レースを指揮する。

この結果は1967年(昭和42年)5月の第4回日本グランプリに向けての日野のレース関係者の意欲を大きく前進させることになり、直後のレース委員会ではYE28エンジンの更なる熟成を計ることの決定などや2〜3年後を目処とした次期乗用車エンジンとの関わりあいなどが議論されていた。そして、翌9月から次期プロト6台開発の計画を進めようというものだった。

こうして8月14日は日野の技術陣の心血をそそいだ努力が報われた記念すべき日であった。一方、偶然にも米国の日野レーシング・チームのピート・ブロック率いるチーム・サムライのコンテッサ1300もこの日、ロサンジェルス郊外のリバーサイド・インターナショナル・レースウエイの6時間レースで壮絶な戦いを展開していたのであった。

古の栄光の日野レーシング旗を前に、浜口/西村/鈴木/大竹/首藤各氏 (1993/12/09撮影)

【表-5:第2回日本グランプリ出場者諸元表】

項目

|

PC1OS(ストック) |

T |

GT |

F-J (フォーミュラ) |

|

1. 基本寸法

|

全長 m m |

3,795 |

同左 |

同左 |

3,550 |

全幅 mm |

1,475 |

同左 |

同左 |

1,400 |

|

全高 mm |

1,415 |

1,360 |

同左 |

830 |

|

最低地上高 (空車) mm |

185 |

130 |

同左 |

90 |

|

車両重量 kg |

710 |

676 |

640 |

502 |

|

重量配分 フロント/リヤ % |

32.4/67.6 |

33/67 |

35/65 |

45/55 |

|

ホイールペース mm |

2,150 |

同左 |

同左 |

2,250 |

|

トレッド フロント/リヤ mm |

1,210/1,200 |

同左 |

同左 |

同左 |

|

2. エンジン

|

ポアXストローク mm |

60×79 |

61.2X79 |

63×79 |

同左 |

排気量 cc |

893 |

940 |

985 |

同左 |

|

圧縮比 |

8 |

9.5 |

同左 |

同左 |

|

最大出力 ps-rpm |

40-5000 |

52.6-6000 |

70.0-6500 |

同左 |

|

最大トルク mkg-rpm |

6.7-2800 |

7.16-4600 |

8.6-6000 |

同左 |

|

カムシャフト |

|

日野レーシング型 |

ルマン型 |

同左 |

|

キャブレター |

DAC286 |

DAC286改 |

ウェーバー 40DCOE 2 |

同左 |

|

マフラー |

|

内部隔壁を排除 |

独立共鳴室付 |

同左 |

|

オイル容量 |

2.1 |

同左 |

3.1 |

同左 |

|

メタル |

バビット |

ケルメット |

同左 |

同左 |

|

バルブタイミング |

|

|

|

|

|

吸気弁開 |

|

BTDC28 |

BTDC40 |

同左 |

|

吸気弁閉 |

|

ABDC68 |

ABDC80 |

同左 |

|

排気弁聞 |

|

BBDC65.8 |

BBDC40 |

同左 |

|

排気弁閉 |

|

ATDC30.5 |

ATDC80 |

同左 |

|

スパークフラグ |

|

デンソー W22~W31 |

同左 |

同左 |

|

同上 |

|

NGK B7〜B10 |

同左 |

同左 |

|

3.トランスンミッション |

タイプ |

D |

C

|

F |

|

1st |

3.70 |

3.70 |

3.70 |

3.79 |

|

2nd |

2.27 |

1.82 |

1.82 |

2.27 |

|

3tg |

1.50 |

1.33 |

1.33 |

1.50 |

|

4th |

1.04 |

1.04 |

0.97 |

1.04 |

|

4. 逆転器 |

なし |

同左 |

同左 |

あり (0.87/0.72減速) |

|

5. サスペンション

|

(1) フロント・スプリング |

|

S用3巻切断 |

同左 |

|

トーイン |

3mm |

同左 |

同左 |

|

|

キャンバー |

1.3° |

同左 |

同左 |

|

|

(2) リヤ・スプリング |

|

S用2巻切断 |

同左 |

|

|

キャンバー |

|

-3° |

同左 |

|

|

スタピライザー |

|

強化型 |

同左 |

|

|

6. タイヤ及びディスクホイール

|

タイヤ銘柄 |

BS、ダンロップ |

BSレーシング |

同左 |

同左 |

ディスクホイール |

油野 |

同左 |

同左 |

同左 |

|

フロントタイヤサイズ |

5.50-14 |

5.50-14 |

同左 |

|

|

ディスクサイズ |

4J-14 |

4.5J-14 |

同左 |

|

|

リヤタイヤサイズ |

5.50-14 |

5.50-14 |

6.00-13 |

|

|

ディスクサイス |

4J-14 |

4.5J-14 |

5J-13 |

|

|

7. ブレーキ |

シュー他 |

|

ランニング強化、冷却性向上 |

同左 |

|

8. 室内艤装

|

フロントシート ドライパー |

|

超バケットシート |

同左 |

|

同助手席 |

|

STD |

軽量シート |

|

|

シートベルト |

|

両肩掛式 |

同左 |

|

|

リヤシート |

|

軽量シート |

なし |

|

|

9. ポデー

|

PC1OSに対して取り外したもの |

|

めくら蓋、ドアチェッカー等 |

同左 |

|

PC1OSに対して重量軽減したもの |

|

アンダーカバー、エンジントレー |

同左 |

|

|

同上 |

|

バンパー、フェンダー |

同左 |

|

|

同上 |

|

ドア、ポンネット |

同左 |

|

|

フロントガラス |

|

強化ガラス |

同左 |

|

|

リヤガラス |

|

アクリル |

同左 |

|

|

【表-6:日野プロトタイプ車両諸元表】

項目 |

1~4号車 (GT.P) |

5~7号車 (J-494) |

適用 |

全長✕全幅✕全高 mm |

3990x1600x1100 |

4035x1580x1035 |

|

ホイールペース mm |

2315 |

||

トレッド フロント/リヤ mm |

1320/1310 |

||

最低地上區 (空車) mm |

85 |

115 |

66年度からの国際スポーツ法典付期J項の改訂に基づく |

重量配分 フロント/リア % |

47/53 |

48/52 |

ガソリン満タン~空で約3%の変化 |

馬力たり重量 kg/ps |

6.8 |

5.2 |

1~4号車は出力の実績95psに対応するもの |

最高速度 km/h |

210以上 |

220以上 |

|

加速龍力值 |

0.39 |

0.52 |

|

最小回転半径 m |

6 |

||

エンジン配置 |

ミッドエンジン |

||

トランスミッション |

前道5段後進1段倒置型 |

||

クラッチ |

乾燥単板、油圧 |

リザーブファクター:1.6 |

|

ステアリング |

ラック&ピニオン |

オーバーオールギャレシオ:16.18の2段切り換え |

|

プレーキ |

前後輪共ディスク、タンデムマスター使用 |

マスター 1㌅、ホイール 1 3/8㌅、ティスク 10㌅ |

|

フロントサスペンション |

ウイッシュポーン、コイルスプリング |

||

リヤサスペンション |

同上 |

||

フレーム |

銀管スペースフレーム |

||

ポディ |

FRP |

1~4号車 3.0、5~1号車 2.0 |

|

【表-7:日野プロトタイプ用エンジン諸元表】

項目 |

車GT 92次) エンジン |

YE28エンジン |

RRシリンダー配列 |

4、直列 4CV |

同左 |

バルブ配置 |

DOHC |

同左 |

悠燒宝形状 |

半球形 |

同左 |

シリンダーライナー形式 |

温式ロアデッキ |

同左 |

内径✕行程 mm |

74×74 |

同左 |

総排気量 cc |

1273 |

同左 |

庄縮比 |

10.5:1 |

同左 |

最高平均圧力 kg/m² |

11.2 |

11.6 |

最大出力 |

94ps/6500rpm |

110.2ps/7500rpm |

最大トルク |

11.3kgm/5500rpm |

11.73kgm/6000rpm |

エンジン整備重量 kg |

145 |

151 |

ピストンリング数 |

3 |

2 |

バルブタイミング |

Coventry Climax |

ルマン型 |

バルプリフト mm |

8.88 |

9.8 |

点火方式 |

セミトラ、シングルイグニッション |

セミトラ、ダブルイグニッショ |

気化器形状 |

ウェーバー40DCOE |

ウェーバー45DCOE |

潤滑方式 |

ドライサンプ圧送 |

同左 |

オイルポンプ形式 |

歯車式 |

同左 |

スパークプラグ |

B8E (NGK) |

B10E (NGK) |