コンテッサ物語

日野の夢 (ロマン) 、コンテッサに託して

“Una Tragedia Della Contessa = 悲劇のコンテッサ”

6. サムライになったヤンキー、青い目の大和魂 – ピート・ブロック氏

日野自動車工業(株)は1966年(昭和40年)当時、技術の挑戦の場として積極的にGTプロトの開発に続いて、輸出を進めるためにピート・ブロックとチーム・サムライを結成しコンテッサ1300クーペで米国西海岸を中心にセダンレースに積極的に参戦していた。その2台のコンテッサのボデーに「いざ征かむ、めにものみせん、青い目の大和魂、コンテッサ駆り」と「先陣は我がコンテッサ、青い目の大和魂、手綱さばいて」と描き、打倒ミニに燃えていた。

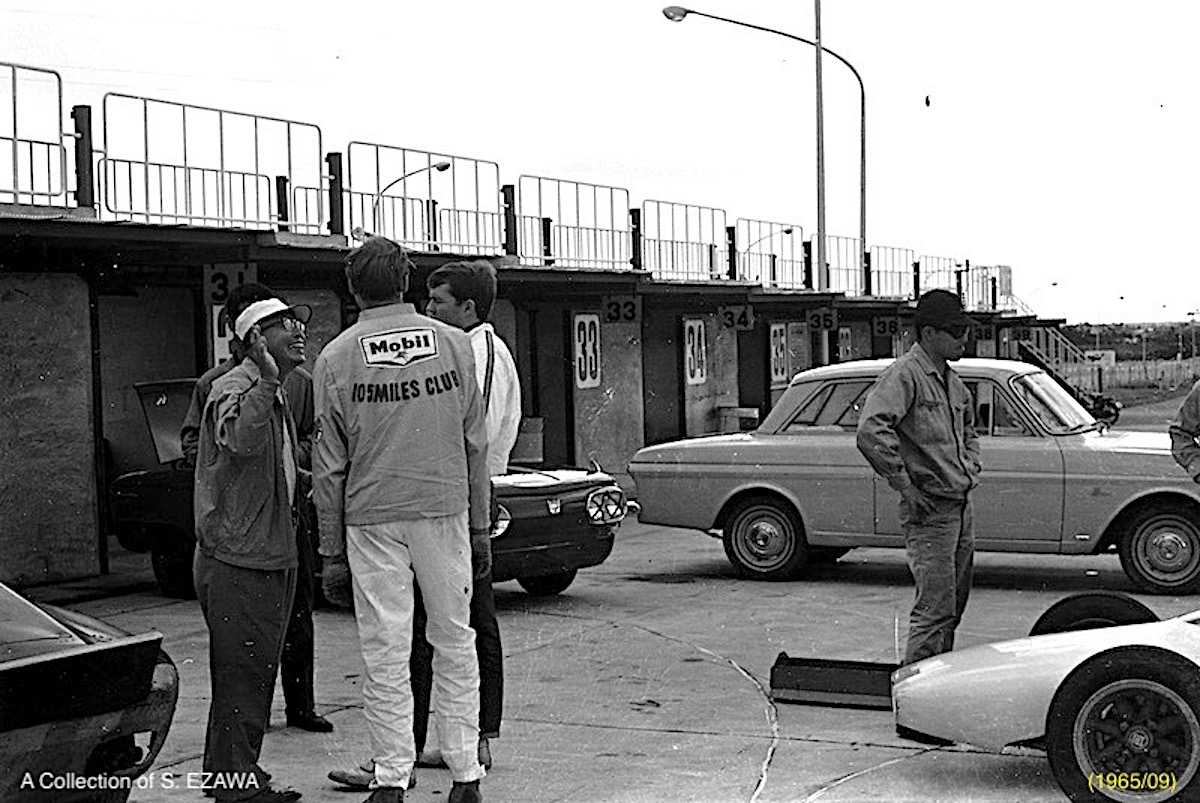

チームサムライ:ロサンゼルス郊外 (ウイロースプリングス) でテスト開始。

クルマの熟成短縮と現地での販売効果を狙っていた。

このコンセプトは今日でも変わりない。

6.1 消えた驚異の逆転優勝 – ロサンゼルス郊外のリバーサイドにて

1966年 (昭和41年) 8月14日、日野自動車工業株式会社(以下、日野)の心血をそそいたJ-494こと日野プロトは富士スピードウエイで緒戦を飾った。偶然にも同じ日、カリフォリニアはロサンゼルス郊外のリバーサイド・インターナショナル・レースウエイの6時間耐久レースで日野の米国に於けるワークス、”チームサムライ”のピーター・ブロック(以下、ニックネームのピート)と相棒のロバート・ダンハム(同、ボブ)はコンテッサ1300クーペでその名に恥じない戦いを進めていた。

この日、ピートはRRポルシェ使いのベテラン、アラン・ジョンソンと組み予選2分2秒で出走55台中21番手につけ、セダンクラスでは4番手であった。ピートが攻め側であるのに対し、守り側のボブは2分5秒で39番手となった。ピートとボブとの予選の差はわずか3秒、その中には18台がひしめくという激戦だった。クラスCのコンテッサの第一のコンペティターはミニクーパーであり、これは2年前にピートとボブがカリフォルニアでコンテッサ1000GTでセダンレースを始めて以来の因縁の戦いだった。

午後1時30分、6時間の戦いはルマン式スタートで開始された。ピートは巧妙なスタートを見せ最初のラップでミニに先行した。最初の数周は55台の大群のためにあちこちでもみあい、接触が見られた。幸いにもピートとボブはそれらに巻き込まれることなく絶好のポジションを得て行った。

しかし、レースというものは何事のうまく進むものでない。それは10ラップ目にターン4の気の許せない高速左カーブで発生した。ピートが100マイルを超えるスピードで内側からヒーレー・スプライトを抜きかけた時、相手の左フロントがコンテッサの右リヤフェンダーをヒットしたのだ。これによりピートのコンテッサは空中を2回転をし、4輪を空に向けて着地をしたのだ。ピートは幸いにも怪我無くクルマから脱出したものの、コンテッサの屋根はロールバーの位置までつぶれ、前後のウインドウは破られ、一面にはオイルが流れ出てる状況だった。誰の目にもそれは再びレースに戻れるような姿でなく、それはサーキットの死骸と化したものだった。

ピートの指示によりコンテッサはレッカーですぐにピットに戻され、ピットクルーによる懸命な修復が開始された。一方その脇でピートはレース・オフィシャルと再出走についての規則上の解釈をめぐって議論をしていた。結果的にピート側の意見が通り、30分のロス後、奇蹟的にピートのコンテッサはコースに戻ったのだ。この間、ミニに遅れこと17周!

ピートは「走行再開したもののそれからが大変だった。先の衝突でタコメーターが壊れて動かず、また前後のウインドウが無く、車内は大変な風音、エンジンの音を聞くどころでなかった」と当時、語っている。

その日は外気温38度と高く先行車ミニはオーバーヒートを懸念してか、またピートがまさか新たにコンペティターになるものと思われなかったせいかスローダウンしていた。この間、ピートはじわじわを差を詰めて行ったのである。午後4時にはアラン・ジョンソンに交代し、その後も2分3秒から5秒台をキープし、午後6時過ぎ、ピートに交代する時点ではクラス2番手に上がっていたのた。ここで先行車は宿敵ミニのみとなったのである。

最後の1時間30分の戦いとなる訳だがその差は5ラップ。ピートは最初の30分で2ラップ半ほど詰める。残り1時間の間にミニは燃料補給が必要とされるがコンテッサは新しい大型タンクにより最後まで無補給で走れる計算だ。ピートは尚も襲撃を続け2ラップを残し差は2車身ほどになり最後のデッドヒートが繰り返された。しかし最終ラップのバックストレッチでコンテッサはミニにぴたりとつくもののミニは先行を許さなかった。

このデットヒートは最終コーナーに入り決着がつくことになる。ピートは突入後もアクセルを踏み続け、アウトブレーキングのテクニックを使った。この間、横並びになり、両車スライドし軽い接触を起こす。結果的にブレーキング競争に勝ったピートが先にチェッカード・フラグを受けることになる。

これは正にピートのサムライ・スピリットによる不屈の精神で勝ち取った念願の優勝だった。カリフォルニアの灼熱の砂漠の中での過酷な500マイルに及ぶ6時間レースを走り抜けたのだった。それもあれほどのひどいダメージを受けたにもかかわらずだ。観客はこのピートとコンテッサの闘志に熱狂したのだった。

しかし、数日後の公式結果は失格になってしまう。理由はフロントウインドウが無いことに対し下位のコンペティターからの抗議によりものだった。優勝のターゲットは振り出し戻るのである。

戦い終わり、もんどりうって傷ついたても完走した日野コンテッサ、ピートさんの自宅にて

6.2 レースはクルマを売る! – 日野への提案書

時代は遡るが1964年 (昭和39年) 、ピートがコブラ・デイトナ・クーペのデザインなどで活躍していたロサンジェルス空港近くのシェルビー・アメリカンへ定期的に日本から来ていたドン・ニコルス(当時、日本のレース界の発展を支えた一人)は、ある日、日本の友人の紹介という一人の男を連れ立ってピートを訪れた。

その男とはその年、第2回日本グランプリでコンテッサで活躍したボブことロバート・ダンハムであった。ボブはその後、そのコンテッサ1000GTをロサンゼルスの持ち込み、コンテッサに興味をもったピートと共にサーキットで走らせることを進めたのだった。

当時、西海岸ではセダンレースというものは無く、レースといえば大排気量車によるストックカー、インディカー、スプリントカーやドラックレースなどが中心だった。そんな中、ピートのクルマ仲間が集まり、CSCC(カリフォルニア・スポーツ・カー・クラブで全米を支配するSCCA=スポーツカー・クラブ・オブ・アメリカの下部組織)で有志によるセダンレースがクラブレース的にオーガナイズされたのだった。コンテンダーはコンテッサに加え米国のどの家庭にもあるセコンドカー的なコルチナ、ミニ、サーブなどの小型欧州車が中心であった。

この様にコンテッサ1000GTは、ピートとボブにより米国のセダンレースの黎明期に西海岸を舞台に活躍し始めていたのである。この時代、日本車はトヨタ、ニッサンなどすでに多く輸出はされていたものの未だ米国のレースにその姿を表わす時代ではなかった。それは各メーカーがサファリラリーなどには積極的であったが米国市場でのレースの効果に対して未だ認識が低かったのである。

結果的にこのコンテッサ1000GTは数々のサーキットレース、ヒルクライムやスラロームでクラス優勝を含む好成績をあげ、来る1966年度のセダンレースの有力なコンテンダーに挙げられるまでになっていた。

日野側にもボブを通してコンテッサ1000GTの活躍が伝わるに至って、レース委員長であった宮古忠啓(当時、日野自工常任監査役)に刺激を与えざるを得なかった。対米輸出という自らの課題を実現するために何がしらかの外部的刺激が実践への有効なトリガーとして必要だったのだ。

早速、宮古はピートに関する事前調査を進めた。その結果、1965年 (昭和40年) の夏前、すでにシェルビー・アメリカンを去りBRE(ブロック・レーシング・エンタープライズ)を設立し、シェルービー時代にピート自身がボデー・デザインしたギア – デ・トマソをイタリアで製作を進めていた時、ピートは一通のテレックスを日野から受け取ることになる。それは9月の末に日本にピートを招こうというものだった。

来日したピートは早速、鈴鹿サーキットで日野のレース委員会の若手技術者と共に高速型カム入りの10馬力ほどスープアップされたコンテッサ1300クーペと日野プロトをテスト・ドライブする。ピートは「あの日は台風と重なって雨混じりだった。そのためにテスト走行は満足に出来る状態ではなかったが10数周した。日野の技術者14〜15人が手を尽くしてくれた」と思い出す。

宮古は対米輸出の要旨を説明を進め、それはピートにとって大いに関心を抱かせるものであった。鈴鹿と日野工場でお互い、膝を交えての長時間に渡り議論を重ねた宮古は「ピートとの議論を通じ、私が考えていた輸出方策と、ピートが現実としての米国西部の環境とその他の諸条件を裏付けとして具体論の間に、基本的に共通するものが多く大きな希望と期待を与えてくれた」と当時の状況を語る。

この結果として1965年 (昭和40年) の10月末、ピートは友人のBMCなど外国車販売のスペシャリスト、シドニー・トレイザスと金融面のスペシャリスト、スティーブ・バーブの助力を得、非常に綿密なプロポーザル、『コンテッサ1300クーペの米国西海岸市場導入計画』に関する提案者を送って来たのだ。

それは宮古にとって多大な感銘を与えるもので次のようなものだった。

-

日野コンテッサ1300クーペの品質と価格を以てすれば、米国西海岸市場に導入することは可能であり、小型クーペの市場の一分野を占拠出来るだろう。

-

この価格のクラスでこれほどの仕上がりをそなえた小型車は米国市場に無い。

-

この車を売れるためにはその優れた外観をバックアップする高性能イメージが必要である。

-

そのために最も有効な方法は、レース計画の実行以外にない。

とし、レース自身から儲けは無いものの、『レースはクルマを売る』ということは、過去からの疑いのない事実であり、それは格好のショールームで正しく活用すれば必ず販売に結び付くものということであった。

このピートの宮古へのプロポーザルは早速日野の中で検討され、レース委員会の技術者を中心に遂行する『ピート・プロック・プロジェクト』としてオーソライズされることになる。そして、1965年 (昭和40年) 年12月、再びピートを招き日野とBREとに間に本件に関する契約が締結されるに至った。

日野自動車は鈴鹿サーキットを借り切り、ピートさんがコンテッサクーペを試乗。

画像左が宮古氏、背中姿はダンハム氏、そしてピートさん。

奥のバンパーレスのクーペがこの日のための高速型カムシャフトが入った試乗用クーぺ (後に廃棄処分) 、左はGTP、右にはホイールにDELのマークが入ったクーパーT72 が見える。

この日、ピートさんは、これら全てを試乗したようだ。

6.3 ピート・ブロック・プロジェクト – 正にカリフォルニア・カルチャー

日野側はこのプロジェクトの意義を、

-

コンテッサ1300クーペのエンジンの可能な限りの出力アップとシャシーの改良。それら今後の生産車への適応。

-

米国市場の実情の調査と販売車両の仕様の見極め。

-

日野車のイメージを高めるためにカリフォルニアでレース活動を積極的に実施する。

とし、契約の内容は性能向上とレース活動に関するものからなり、前者は日野の研究と生産車への適応を計るためにピート側で開発したエンジン一基を諸データとともに返送することと、シャシー、ボデーやサスペンションなどの性能向上開発を行いそのデータを提供することであり、後者は2台のレースカーを製作し、1966年シーズンの太平洋地域選手権セダンレース・シリーズなどを含め15回以上出場し、その際同時に車両の展示説明をし販売促進活動を実施することであった。

期間は1966年 (昭和41年) 1月1日から12月末までの1年間、プロジェクトに関わる費用はBREへの支払いや日野側のKMバン・トランスポータを含む車両や部品など諸経費で当時として約2千9000万円と破格なものであった。これはピートの主義であった有能の人材による少数精鋭体制が大きく寄与しているもの思われる。因に当時のBREはドライバー兼のピート、メカニックのジェフ・スクールフィールとジョーイ・キャバレラリだけで全てをこなし、ボブがドライバー専属として加わったのみである。

契約完了後の1966年 (昭和41年) 1月の中旬、ピートのもとに早速2台のクーペとスペアパーツが先行手配のエンジンに続き送られることになる。このクーペにはピート側から以下のような事前注文があった。

-

薄板鉄板を使用し車重800Kg以下。不要なものは一切組み込まない。公認書にはとらわれる必要はない。但し、内張りは市販車と同じ外観とする。

-

スポット溶接は必要な箇所全て二重にする。

-

フロントガラスを除き全て軽量プラステック・ウインドウとする。

-

ライトはスタンダード用のシングル・ライトとする。

-

シートはPCの鈴鹿仕様と同じ軽量のもの。

-

スプリングとショックアブソーバはレース仕様とする。

-

ホイールは軽量強化型とする、等など。

これら要求に限りなく沿った形で特別仕様車が製作されることになるが、車体そのものの軽量化は見送られ車重は900Kg弱のスタンダードに近いものであった。これはピートのいう薄板鉄板を使うという製造上の時間的な制約とFIAのホモロゲーション上の問題などが日野側にあったと思われる。

このプロジェクトにはピート側の開発支援とその成果物を日野の工場側で円滑に導入するために当時、第二研究部の課長であった鈴木 考(現、日野自工副社長)がBREに長期出張している。当時、鈴木たちが手がけた純レーシングエンジン、YE28の立ち上がり時期、しかも日野プロトの制作と開発項目が目白押しで第一線のラインの長が席を空けることは難しいと想像するが、これは宮古の適任者を派遣するという考えによるものだった。結果的にこの決断は後に多大な成果を生むことなるのであった。

ピート側のボデー改造やシャシー改良などが完了し、コンテッサ1300クーペのレーサーが出来始めた1966年 (昭和41年) 3月半ば、鈴木は同僚を始めとする日野の期待を背負ってBREへと飛び立ったのだ。その晩、鈴木はピートの家に夕食に招かれ、ピートの好きなシベリウスのヴァイオリン・コンチェルトをBGMに、トレバー・ハリス(今日に至るまで米国のレーシングカーのシャシー設計の第一人者)などと共にピートはコンテッサ改良の議論を進める光景を見るに至った。その内容はファーストクラスのスペシャリストのみが語る実践を裏付けとしたもので渡米早々、時差も未だ抜けない鈴木にとって大きなショックであった。

ピートのコンテッサに対するチューニングは例えば、このトレバー・ハリスなど周辺のスペシャリストたちを積極的に利用する方法であった。これは当時、特にロサンジェルスが航空宇宙産業の拠点でもあり、それに付随するノウハウをもったスペシャル・ショップが数多く存在することで、これがまた南カリフォルニアでレーシング・ビジネスが発達したと言って過言でないだろう。当時、ロサンジェルスは半径50マイル以内にレーシングカーを造る全ての人材と物が存在していたのだ。

ピートが「我々(BRE)が行ったことはエンジン冷却のエヤーフローの決定と油圧に関する問題点のみ」といみじくも語るように、コンテッサの改造にはピートたちがそれら有能なショップを連日往復しては議論を重ね、パーツを製作し、それらを自分たちで組み込み、テストそして分解チェックをするといった方法であった。これはこのプロジェクトが低価格で進められたことの一因でもあったが、それは米国では常識的な方法でもあったのだ。

このような方法で進めれらたコンテッサの主な改造点は表 – 1 のようものだった。これらの改造が進む中、ミニクーパーに対して未だ決定的な戦闘力は得られてはないものの最良のテストの場、レースに参戦をして性能向上を進めて行った。当時のリバーサイド・インターナショナル・レースウエイの機関誌 ”RACEWAY” の1966年4/5月号は『ウイロースプリングスのレースではテッド・ブロックのミニ達に対しては未だ挑戦するに至らないが必ずや近い将来、これらミニを脅かす存在になる』とサムライ・コンテッサを評している。

ステージ1のエンジン開発が終盤に近い1966(昭和41)年5月末には燃焼室の充填効果を増したGR100エンジンは後輪軸での計測で82馬力/6000rpmを得るに至ったのである。それはピートとスペシャル・ショップのポーティング作業などの成果だった。同時に後輪スタビライザーのスプリングレートの選択、コルベアのホイール流用によるホイール幅やタイヤの太さの選択など綿密なシャシーのさらなる改良も進められている。

実はこれら開発が非常に短期間に進められたことに注目しなければならない。一例をあげるとピートと鈴木たちと昼間はショップ回りをし、夜間エンジンの組み立て・テストを行うといった具合であった。連日深夜まで突きあった鈴木の帰宅は午前様でアパートの管理人から深夜のシャワーにクレームがつくほどだった。当然、レースが近づけば連日の徹夜、レースの数時間前にエンジンが完成という具合で、それでもピートはドライバーとして出走していたのだ。

これに関し、鈴木はピートの時間を惜しんでの牛乳とサンドイッチのみで終わる食事から出る脅威的なエネルギーを見て、ピートを超人と称し、「アメリカで仕事をすることでヤンキーに近づくことが出来ると思っていたら、反対にヤンキーがサムライになったしまった」とそのコンテッサに対する仕事ぶりを語る。

これらのBREに於ける数々の改良は毎日の如く、鈴木の手を通して日野に伝えられた。それはSPB(Sは鈴木、PBはピート・ブロックのイニシャル)リポートと呼ばれたもので3ヵ月の間に三百頁を超えるものとなった。その報告そのものが市販コンテッサの改良に生かされると共に次期バージョンのコンテッサに適応されるべく日野工場側で日夜タイムリーなフィードバックが進められていたのだ。その数は百数十に及ぶものだった。

当時、このSPBリポートの受け側の一人であった浜口 吾朗(現、日野自工製品開発部副主査)は「さわると切れる様な薄い便箋に書かれたSPBリポートを毎日読むのが楽しみだった。例えば、クランクのジャーナルを鹿皮でラッピングすると書いてあれば、すぐこちらで実行した。とにもかくにも、そのようなノウハウが未だ無かった」を懐かしく語る。それは当時の米国西海岸の最新チューニング情報がそれこそリアルタイムで日野の技術陣に舞い込んでいたのだった。

鈴木はステージ1の完成の終わる6月中旬にはそのエンジンの日野へのシッピングの準備を済ませ、多大な成果と共にBREを後に日野に戻ることになる。ピート側はその後もピストン形状などの改良などによるステージ2のチューニングに入った行った。

1966.5.1 USRRC リバーサイド、カリフォルニア州 2車ともにリタイヤ

6.4 勝利! – L.A.タイムズ・グランプリ

ステージ2エンジンの熟成は順調に進み、先の1966年 (昭和41年) 8月のリバーザイドでの6時間耐久レースでは残念ながら失格になるもののレーサーとしての性能を実証した訳だ。このことは日野にとっても大きな成果として”コンテッサ1300クーペ、脅威の逆転優勝 – リバーサイド6時間の死闘のタイトルの下にピートとボブの手記を社報別冊の形でただちに発行している。

ピートたちの手記を翻訳・編集した宮古はその冒頭で「過去半年に亘り日野車の改良開発に心血を注いで来た彼等のコンテッサに対する異常なまでの愛着と執念、そして自分の仕事に対する絶大な自信と責任感、これらを吾々は改めてまざまざと見せつけられたように思う」と語っている。

その後は戦闘力が増したせいか、それともリバーサイドでのアクシデントを引きずってかクラッシュなどに遭うことになる。そのため勝つという面での成果よりは西海岸最大のイベントである第9回ロサンジェルス・タイムズ・グランプリに照準を定めて行ったのだ。

それは再びリバーサイド・レースウエイに於いて1966年 (昭和41年) 10月30日開催された。前日の29日の予選でのピートは宿敵のミニ・クーパー3台に続き4番手だった。決勝の一周3.275マイルの20ラップレースは30日の正午にスタートをきった。

テッド・ブロックら先行の2台のミニはピートにとって8月のミニと違い、この日初めての戦いであった。最初の1-2ラップは彼等の実力を伺うと、加速面ではコンテッサよりはわずかに勝っているように思われるものの、ロールホールディングなどシャシー面に勝るコンテッサはミニに対してコーナーでパス出来ることだった。

レースの前半はコーナーでコンテッサが先行するものの1/2マイルの長いストレートではミニに先行されたが、レースが進むにつれてミニがコンテッサをパスするに時間がかかるようになってきた。そして1台のミニが敵でなくなり、ピートのコンテッサとテッド・ブロックのミニとの争いになって来たのだった。

この闘いはレース後半には激しいものとなり、コーナーでコンテッサが勝り、ストレートでストリップ・ストリームを利用してミニが前に出るという1ラップのうちに3度も首位が入れ替わるものだった。

4ラップを残した時点でピートは50mほどのリードをし、形勢有利と思われた。しかし、ターン6でルノーゴルデーニのアクシデントにより黄旗で追い越し禁止となった。ところが解除された時点でピートの後ろに迫っていたテッド・ブロックのミニは素早く加速して行ったのだ。ピートからリードを奪ってしまったのだ。

ピートは水温などエンジンのコンディションをチェック後、再びリードを奪う決意をしたのだった。ピートはターン9の最終コーナーでは絶対的にコンテッサの方が有利なことを掴んでおり、パスさせまいと懸命にコーナー取りをするミニに対して決戦を最終ラップに持ち込んだ。この作戦は成功し、チェッカード・フラグはコンテッサについて廻り切れないミニを尻目にピートが受けたのだった。

ピートは優勝し、ボブも2台のミニに続き4位入賞となった。8月のレースと違って、今度こそまぎれもなく打倒ミニを果たしたのだ。この日のピートとコンテッサのミニとのデットヒートは上位クラスを凌ぐ歓喜を観客から浴びることになった。それも日野という日本の小型乗用車では小さなメーカーがどこのメーカーよりも早く米国でこのような快挙を得たことに対する驚きと賞賛でもあった。

ビクトリーラン後の模様をピートは「非常に奇妙な光景だった。熱狂的な祝福の中、ピットロードに戻ると今までにない大勢の日本人に迎えられた。皆、我々を祝福をしてくれた。そして私に名詞を差し向けてきた。後でみると全て日本の自動車メーカーで”プリーズ・コンタクト……”と書かれていた」と語る。レース関係者がこのコンテッサの優勝を見るや否やピートのもとにやって来たのだった。

この快挙は日野として日本国内で各種メディアを通して ”コンテッサ1300クーペとチーム・サムライの快挙” として大きく報道すると共に、このサムライ・コンテッサを日本に里帰りさせ、年の明けた1967年 (昭和42年) 1月15日、船橋サーキットで開催された全日本自動車クラブ対抗レース大会でボブのドライブにより、またも優勝を手にする実力を見せたのだった。

折しもその時期、1967年 (昭和42年) シーズンに向けてミニに対して最大の懸案事項であった車両重量に関し130kgほど軽量化されたコンテッサ1300クーペL(Lはライト・ウエイトの意)とパワー・アップのためのシリンダー・ヘッドやエキパイなどの改造をし、より戦力アップした車両での新たなFIAのホモロゲーションを受けていた。

日野に多大な技術上の改善をもたらしたピート・ブロック・プロジェクトの日野、BREの熱意は何だったであろうか?タイムズGPでクラス優勝に導いたピートの闘志は何だったのであろうか?

BREではこのプロジェクトと並行して日野のためにコンテッサ1300のGR100型エンジンを持つプロトタイプ・レーサーの開発が進められていた。それは1967年 (昭和42年) 5月の第4回日本グランプリにボブのドライブするコンテッサ1300クーペと共にヒノ・サムライ・プロトがピートのドライブで出走することになっていたのだ。

966年10月30日 リバーサイド、カリフォルニア州、FIA/CASC/SCCA第9回タイムズGPに於いて、

クラス優勝を飾った日野コンテッサ 1300クーペと共に記念撮影

【表-8:ステージ1を中心としてサムライ・コンテッサの主な改良点 】

分類 |

機能 |

主な内容 |

エンジン |

吸気系 |

マニホールド形状/長さ |

排気系 |

マニホールド形状/長さ、ガスケット形状、パイプ/マフラー形状 |

|

シリンダーヘッド |

燃焼室の形状改良、タペット潤滑対策 |

|

ヘッドカバー |

オッペンハウザー用プリーザー |

|

カムシャフト |

プロファイル (257度、288度ほか) 、ギヤ材質/形状変更 |

|

ビストン |

ビストン/リング形状、セラミックコーティング |

|

コンロッド |

軽量化、外面ポリッシュ |

|

フライホイール |

軽量化 |

|

シリンダーブロック |

オイルライン経増大/数備性向上対応、カムペアリング組み込み |

|

潤滑系

|

オイルポンプのキャビテーション/油圧低下対策及び材質変更 |

|

オイルパンの発泡/片寄り防止、フロントオイルクーラー |

||

冷却系

|

水路ペンチュリー新設 (サーモスタットなし) 、逆ピッチ3枚ファン |

|

ファインドチュープ型ラジエターコア |

||

熱放散対策

|

オイルパン/ヘッドカバーの黒色アノダイジングペイント |

|

排気系の白色耐熱ペイント |

||

補器類 |

補器類ワイヤー入りファンベルト |

|

シャシー |

サスペンション |

アジャスタブルショックアブソーパー、リヤトーションバー |

トランスアクスル |

デフロック |

|

ホイール |

ワイド化、強化型 |

|

電装品 |

水温計/油圧計 |

ブルドン式 |

回転計 |

機械式 |

|

ワイパー |

レース用 |

|

イグニッションコイル |

高出力化 |

|

その他 |

作業性向上

|

カムシャフトの交換=ヘッドを外さず、エンジン脱着不要 |

エンジン脱着=チェーンブロック、ジャッキなど不要 |

【表-9:チームサムライ、レース参戦履歴 (1966年度) 】

レース開催日 (1$66年) |

車名主催、名称 |

場所 |

ピート・ブロック |

ボブ・ダンハム |

3月20日 |

SCCA |

ウイロースプリングス、カリフォルニア州 |

3位 |

4位 |

5月1日 |

USRRC |

リバーサイド、カリフォルニア州 |

R |

R |

5月8日 |

USRRC |

ラグナセカ、カリフォルニア州 |

3位 |

4位 |

5月29日 |

CSCC、リージョナルポイントレース |

サンタバーバラ、カリフォルニア州 |

R |

R |

6月19日 |

CSCC、ナショナルポイントレース |

ラスペガス、ネバダ州 |

3位 |

R |

7月3日 |

CSCC、リージョナルポイントレース |

パモーナ、カリフォルニア州 |

不明 |

不明 |

7月24日 |

CSCC、ナショナルポイントレース |

リバーサイド、カリフォルニア州 |

3位 |

4位 |

7月31日 |

トランザムシリーズ |

バージニア、パージニア州 |

不明 |

不明 |

8月14日 |

6時間耐久 |

リバーサイド、カリフォルニア州 |

不明 |

不明 |

8月24日 |

SCCA |

ソルトレークシティ、ユタ州 |

4位 |

3位 |

9月5日 |

SCCA |

コンチネンタル・ディバイド、コロラド州 |

R |

4位 |

9月18日 |

トランザムセダンサーキット |

リバーサイド、カリフォルニア州 |

DNS |

R |

10月2日 |

トランザムセダンサーキット |

ラスペガス、ネパダ州 |

不明 |

不明 |

10月30日 |

FIS/CASC/SCCA第9回タイムズGP |

リバーサイド、カリフォルニア州 |

1位 |

4位 |