コンテッサ物語

日野の夢 (ロマン) 、コンテッサに託して

“Una Tragedia Della Contessa = 悲劇のコンテッサ”

2. 伯爵夫人(コンテッサ)誕生へ、オリジナル国産乗用車づくり

日野自動車工業(以下、日野)は、1964年9月、乗用車先進国の西欧社会にも自信をもって輸出可能な待望の小型乗用車コンテッサ1300を世に出した。それは「星子イズム」に育まれた日野の創業時からの夢だった。ここではコンテッサ1300に至るまでの日野の小型乗用車の取り組みの歴史に触れてみよう。それは日野を取り巻く素晴しい人との出会いでもあった。

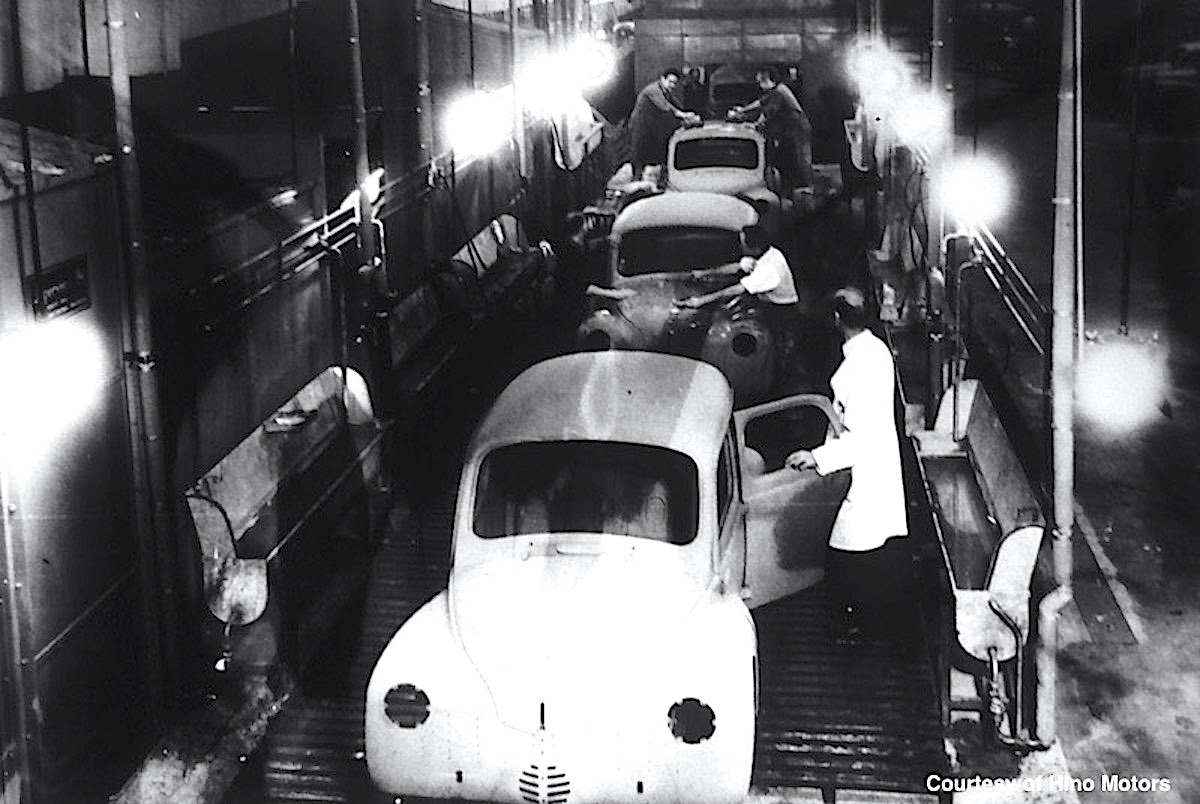

日野自動車のルノ-4CV,KD生産現場:ルノーの技術供与契約の結果としての極初期の塗装ライン。女性の活躍が目立つ。

比較参考:こちらはフランス・ルノー公団側の塗装ライン。プロセスの完全なコピーが行われた。

2.1 原点、星子イズム – The Origin, The Hoshiko-ism

日野の社歴をたどると、その創業は1942年(昭和17年)5月1日に設立された日野重工業(株)にさかのぼる。更にその母体は1910年(明治43年)創業の東京瓦斯電気工業(株)となる。創業当時の社名は東京瓦斯工業で、ガス、電気とエネルギー黎明期にガス需要家のためにマントルなどを製造・販売していた。その後、電灯のエネルギーの主力が電気になると東京瓦斯電気工業と改称した。

この辺のいきさつはいささか目的を異とするので別の機会に譲るとして、東京瓦斯電気工業(通称:ガス電)と云う名のもと早くも1917年(大正7年)に自動車部を設立した。そこで日野の車造りに後世、大きく影響を与えた星子 勇を紹介しておこう。

ルノー4CV及びコンテッサの開発・生産の総師であった家本 潔は1932年(昭和7年)東京瓦斯電気工業に入社した。ある日、家本は上司等に連れられて福沢一族の福沢 駒吉邸を訪問した。深い森林に囲まれた大邸宅に入ると遥か彼方から”ウォーン、ウォーン”とエンジンをレーシングする音がこだましていた。近づくと当時の高級スポーツカー ”デューセンバーク” であった。当主の福沢氏は「昨日はこの車で名古屋まで松茸を喰いに行って来た」とのことで車の話に花が咲いた。

福沢氏は家本の上司達に盛んにデューセンバークの様な車を造るべきだと勧めていたのだ。ガス電は少数ながら陸軍向けの乗用車を手がけており、将来の日本の乗用車の発展を目論んでいたのである。そんな中、ただムッツリと無言の内に話を聞いていた人物がいた。

この男こそ当時、日本の自動車界で鬼才と云われていた星子 勇であった。「星子さんはデューセンバークのようないい車を造りなさいとけしかけられるものの、そんなものはやったって駄目だと、星子さんの理想は大衆車を造ることだった。日本が豊かになるにはその当時の日本の農業人口を60%から15%程度にして、工業国家にしなければとならないと、そのためには大衆車によって自動車工業をちゃんとしなければならないと云うのが星子さんの強い考えだった」と家本は語る。星子の夢は単に自動車を造ることではなく工業国家を目指した壮大なものであった。

当時、ヨーロッパではAフォード、オペルなど気のきいた乗用車が出て来てきており、総合自動車メーカーを目指すには大衆車でなければと確固たる考え方が星子の胸の中にあったのだ。結局、この考え方そのもの、すなわち “星子イズム” となって、戦後の日野の復興期の立役者、中興の祖と云われた大久保 正二に大きな影響を与えたのである。

ここで星子自身に若干触れておこう。星子は1911年(明治44年)熊本高工を卒業後、住友鋳銅所他を経て日本自動車合資会社に奉職した。その間の農商務省の実業練習生としてイギリス及び米国にて自動車並びに飛行機の技術を研修し、若くして当時の日本に自動車技術界の頂点を究めていた。その薫陶を受けた人々には橋本 増治郎(快進社、ダット号)、蒔田 鉄次(白楊社、オートモ号)等が含まれている。錚々たるものである。

ガス電が自動車部を設立し自動車の製造を着手する際、その適任者を探し求めた際、当初、国産第一号蒸気自動車を完成させた岡山市の山羽 虎夫を技術顧問にと試みた。しかし、地元に於いて更なる発明に打ち込む意向のため成功しなかった。

そこで、当時33歳の働き盛りの星子に白羽の矢が立ったのだ。「日本合資自動車と云うのは外車のデーラーだったんです。星子さんはその当時、髀肉の嘆(持っている技術など生かせないで困っていることなどの比喩)をかこっていた。それが社長の松方(五郎)さんの招弊に応じてガス電にこられた。ガス電の自動車部は星子さんが来られて本物になった」と家本は語る。

その後、ガス電は松方と星子のもとに数多くの軍用車の開発・製造、航空機エンジンを手がけ、更に小中旅客機に手が及んだ。特筆すべきことは1938年(昭和13年)5月に世界航続距離記録を樹立した航研機の製造であろう。

しかしながら、星子は日野重工業の専務と云う要職にあった1944年(昭和19年)1月に激務がたたり卒然と他界してしまった。本格的国産車及び自動車工業に挑戦したパイオニアの死でもあった。星子は創業者松方五郎と共にその二人の頭文字をとり星松会として、日野では今日でも崇められている。

日野が他社に無い大型自動車と大衆車クラスの小型乗用車を製造することで待望の総合自動車メーカーを目指した原点がここにあったのである。星子の起用に見られるように、日野には技術に関し最高の人物に求め、また恵まれ、その思想を尊み、夢を実現して行くことが脈々と生き続けて伝統となっている。また、それがパイオニア精神とも言うべきガス電気質を形成したと云えよう。

若き 星子 勇 氏、東京瓦斯電気工業に入社 (1917年、33歳) 、その後、欧米調査へと、パリにて (1921年)

2.2 なぜルノー4CVを選択したか – ライセンス生産始

何故、日野の選択がルノー4CVだったのか?この問いを明らかにしてみよう。

第二次世界大戦中の軍事工場としての役目を果たした日野重工業は当然のことながらGHQ (連合国軍最高司令官総司令部) の賠償保全指定となり工場は封鎖されたが、当時、専務の大久保正二等の努力により1948年(昭和23年)1月8日に解除され事業再開となる。

総合自動車メーカーを目指すためには大型自動車の開発・製造・販売を手がけ、それは出来るだけ大きく、例えば110人乗りトレーラーバスを造ったことに見られるように、それは終戦直後の混乱期の交通手段として極めて明確な回答であった。この考え方、戦略の背景には、小型車は近い将来をみれば家族が段々と小さくなり4人程度が乗れれば十分、且つ経済的なものであると云う考え方を見ることができる。単純明快な理論だ。星子イズムが脈々と生きづいていたのだ。

1962年(昭和27年)、通産省は「乗用車関係提携及び組立契約に関する取扱方針」を10月3日に打ち出し,また業界への指導だった。これは販売のための外国資本は認めないが生産のための資本投下は考慮しよう云うもので、それは完全ノックダウン(CKD – Complete knock down)の形で一定量を輸入し、提携契約で供与される技術図面によって、部品の分解研究をしながら組み立てを行うことで、技術習得習得を短時間に行い、最終的に外国車を国産化をする目的が込められていた。

更に重要なことはその許可が2社ないし3社となっていたことだ。これに対し、日野の事情は日産がオースチン、いすゞがヒルマンと云う具合に競争関係にあり遅れは許されない状況にあった。

これと前後し、1952年(昭和27年)4月、フランスのルノー公団が世界各国でCKD生産をすすめていたルノー4CVの日本での展開の交渉に日野やその他数社へやって来たのだ。

ルノー公団の日野への提案は種々の難問があったものの「ルノー4CV」そのものは星子イズムを背にした起業家・大久保正二(当時、社長)にとって奮いたたせるに十分な製品であった。「どうだね、この車造れるか?」と大久保に尋ねられた家本(当時、工場長)は「一番取りつき易いと云う印象がありました。要するに国産化するに一番手っとり早い。つまり構造が簡単。それで車の性能は良い。簡単で思いきった設計ですから極めて軽い。それは小さいエンジンで少ない燃費で良く走る」と評価しており、更に「リヤ・エンジンであのサイズは非常にあっていた様です。軽い車で後輪荷重が軽かったらロードグリップが非常に貧弱になる。後で家族で日光に行ったがイロハ坂でスリップしたことがあったが普通の車だったらもっとひどかったろうと思います。そのことはコンテッサになってからも雪の降り初めなんかは他車を尻目に何時も悠々と….つまり、後輪荷重がちょっと多めと云うメリットが出ました」と長所を語る。( “戦後の日野の乗用車のお手本” を参照)

当時、簡単に造れる、すなわちメーカー側のメリット、簡単に乗れる、すなわち商品価値=ユーザー側のメリットと云うことで起業家にとっての条件は十分なものだった。

参考までに若干時間がずれるが表-1の1957年(昭和32年)当時の700ccクラスの世界に乗用車のエンジン・レイアウトを見て見よう。如何にこのクラスでリヤ・エンジン方式が有利であったかを証明するものである。当時、小さなサイズで大きな車内スペースを確保出来ること、プロペラ・シャフトが必要無いこと等簡素な構造がとれることや操縦性が優れていることで、このクラスは世界的にリヤ・エンジン方式だったのだ。

翌年の1953年(昭和28年)2月26日にはルノー公団と「ルノー4CV乗用車の組立並びに国産化」の契約がなされた。組立工場自体は前年から着工されており、契約と同時に早々と生産の運びとなった。「ルノー日野」の誕生である。( “ルノー日野KD生産:日本のモノづくりの再復興の原点” を参照)

その後、5年後の完全国産化を目指しての交渉は設計・生産に関するノウハウ公開など困難を究めたが大久保等の努力により進展した。この国産化に至る過程でルノー公団との交渉にあたった家本は当時を次の様に懐かしむ。「折衝は昭和32年ぐらいまで続きましたね。そして何回もルノー公団に行って、担当者とハードディスカッションをやりましたよ。ですけれどフランス人は気持ちの良いもので議論はすごく厳しいのですよね。理屈ぽくて。ところが ”ウイ、ボン” と言ってしまうと後は結構いいかげんですね」

次第に図面ばかりでなく、技術標準書、製造工程表なども入手出来るようになり、後々の日野の生産技術の向上に大いに貢献することになった。それはルノー公団の当時より取り入れていたIE(Industrial engineering – インダストリアル・エンジニアリング)の考え方であり精密巧緻を究めたものばかりであった。

フランスルノー公団と契約当時、ルノー社による日本でのイメージ、

社の定番である国のランドマーク (ここでは宮城前か) と美しき女性たち (1952年と推定)

2.3 完全国産化への技術習得 – 複写から創造へ

5年と云う短期間で完全国産化することは極めてハードワークであった。設計図を入手してから始めては遅いので、今で云うリバース・エンジニアリングとも云うべき手法で現物部品から図面を起こすことを進めた。生産設備に関しては完全国産化後、ロイヤリティーが切れることを予測して時期モデルとの共用を考慮しておくことが必要であった。100%の国産化へのステップは以下のようなものだった:

-

第1ステップ…完成車組立(板金組立一塗装一総組立)

-

日野工場東北部(現機構RE実験工場の建物)に1200坪のCKD工場(ホワイトボディAssy – paint – 艤装 – 検査タッチアップラインを含む)建設、月産200台をねらい設備設定をした。昭和28年3月第1号車がラインオフし、国産化の第一歩を印した.

-

第2ステップ…フロントアクスル、ステアリングシステム、クーリングシステムその他関連のユニット

-

第3ステップ…クラッチ、トランスミッション、デフ、リヤアクスル(各単品素材、部品、Assy)

-

第4ステップ…エンジン(素材、部品、Assy)

-

第5ステップ…ボディ(プレス品、ユニットAssy、ボディAssy)

また、もう一つの問題として、フランスの道路状況と車の使用状況が、その当時の日本と大きな隔たりがあったことだ。日本なりの変更を求められることが容易に予測された。

当時、新入社員であった鈴木孝(現、日野自工副社長)はエンジン部品の図面作りを現物から起こすことに日夜没頭した。例えば、カムシャフトは最初はスケッチから始め、最後にはボールで計る。更に経験から等速カムとの推測をたて、計算値から図面を起こし、現物とチェックする。「苦労しました。後から向こうから本当の図面が来たときは嬉しかったですね。ピッタリと一致しました」と鈴木は語る。

戦前、家本が新入社員であった頃、星子より教えを受けたように家本はルノー4CVをもって、次世代のエンジニアの育成を図ったのだ。しかし、ルノー4CVの勉強は単なる技術習得ではなく近い将来の小型乗用車の量産を目指したものだった。いずれにせよ、技術の進展というものはゼロからはありえないもので何がしらの優れたものをベースに更に発展するものである。

以上の様なことを経て、日本の国情に合わすべく、車全体に100項目以上の改良が日野の技術陣の努力により施され、1958年(昭和33年)に待望の完全国産化されたルノー日野が出荷された。この時の価格は68万円と当初の83万円に比較して大きな努力の後が見られる。

主な改良点は当時の日本の悪路に見合う足回りの強化であった。また、未だマイカーなんて云う状況ではとてもなく、主なユーザーはタクシーであったのだ。読者の中には ”神風タクシー=ルノー” のイメージをすぐ思い起こすことだろう。小型軽量・軽快なルノータクシーは巷をところ狭しと飛ばし駆け巡ったのだ。フランス的エスプリで極限まで合理的に造られたルノー4CVも日本の神風タクシーのドライバーにあったらひとたまりも無く彼等の改善要求にせまられたのだ。

日野はルノー公団とのロイヤリテーの再度延期などを行い1963年(昭和38年)8月に製造を打ち切り、翌年の3月にルノー公団との技術提携に終止符を打った。これまでの期間10年余りに累計で34,853台のルノー4CVが日野の工場から誕生した。また、それは日野の小型乗用車の企画・設計・製造に関するノウハウを短期間に蓄積するとともに大型車製造にも大きな影響を与えのだ。(参照:ルノー4CV国産化による自動車製造技術の飛躍的発展)

【参照】

-

ルノー日野(1953年)ノックダウン生産 – 日本のモノづくりの再復興の原点:先人に学ぶ

-

ルノー4CV国産化による自動車製造技術の飛躍的発展(日野自動車資料より)

-

近代的自動車工場への幕開け(日野自動車資料より)

日野駅そばの丘の上の日野のランドマークであった西洋館の後楽荘でて、ルノー4CV発売披露、多くのフランス関係者を招いて、フランス流パーティ、日野中興の祖、大久保社長によってフランス料理でのシャンパン&ワインと共にルノー4CVのケーキが振る舞われた。(1953年3月26日)

2.4 ルノーとの決別、デザインはアメリカン – コンテッサ900

ルノー4CVの生産・販売は当初からルノー公団との契約で何時の時点かで打ち切らざるを得ないことは明白であった。そのためにかなり早い時期から日野のオリジナル乗用車の開発の計画を進めていた。それは、ルノー4CVの製造が開始した時点でもあり、ルノー4CVの国産化と並行して進められたのだ。開発そのものは1955年(昭和30年)家本のもと、岩崎三郎(第2研究部長)を中心に開始された。その計画は次のようなものだった。

-

小型経済車であるが、タクシーにも向くように室内をひろくする。

-

車庫や駐車の便を考え外観はルノーなみにする。

-

スタイルは斬新で中級車の感覚を出す。

-

性能 – 加速、燃料消費、乗心地、操縦性などは国産第一級にする。

またこれらの条件をみたすためにはリヤ・エンジン方式の800ないし900ccでなければならないとした。

この基本構想はルノー4CVの特徴であった経済性、居住性、高性能を狙うものの、特にスタイル面ではルノーからの脱皮であったと云える。

スタイリングのデザインは1957年(昭和32年)入社したばかりに高戸正徳(現日野アストラ・デザイン取締役)を中心に、アイデア・スケッチ、1/5のクレイ・モデル、そして実物大のクレイ・モデルと進められた。

日野にはその当時、デザインのプロセスに関するノウハウは確立しておらず、この方法自身、高戸が大学で学んだそのものの実践であった。また、デザイン用のインダストリー・クレイなんぞは高戸の給料が一万円の時代にひとにぎり千円で大量に購入するにほど遠い話であって、1/5クレイ・モデルには市販の粘土を使用せざるを得なかった。思うように削れず、何となく削る、更にペイントは出来ずといった按配であったが、何とかポイントを抑えるべく努力がなされたのであった。

「何にも無いので学校で学んだ通りでやるしかありませんでした。それが全てでした。のみが無ければ自分で八王子まで買いに行ったとか、粘土の温度管理が分からず朝出社してみるとせっかく苦労した形も崩れていることもありました。しかし、非常に早くできました。皆、やる気がありました。少ない人数でしたから」と高戸は当時を懐かしく語る。

デザインにはおよそ3つに苦労があった。一つはコンテッサ900のスタイリングである。低く、長く、出来るだけ大きく、そして上等に見せるという基本テーマと共に ”ルノーの形が残ってはいかん、ルノーからの脱皮、ルノーの否定” と云う内部事情でルノー4CVから一線を引いたものにすることであった。これは将来、ルノー公団との技術提携解除後の予想される問題点を予め排除することでもあった。結果として、当時、世界的なトレンドでもあった50年代後半の米国車の流れを取り入れたものになった。

二つ目はプレス技術である。フロント・ライト廻りについてどの様な断面にすれば良いかというノウハウであった。これはテール・フィンについても同様であった。当時はまだ複雑な形状を効果的にプレスする技術が確立されてなかったのある。

三つ目は最大課題、サイド・エア・インテークの処理であった。へこますか?それとも膨らますか?これはぶつけるといけないのでやりたくない。へこますにはドアしかない。そうすると、今度はラインの流れが切れてしまう。と、最後まで思考錯誤の連続だった。

「ドア・ハンドル、バック・ミラー1つとってもルノーから持ってきたものはない。契約を打ち切るために細心の注意を払った。サイド・インテークは航空短大の協力を得て風同実験も行った」と高戸と一緒にモデルを削った家本は語る。

写真の比較の様に見事にルノー4CVからの決別を果たしている。これはルノー公団がルノー4CVの後継モデルとして世に出したドーフィンと比較しても明らかな方向性の違いを理解出来る。

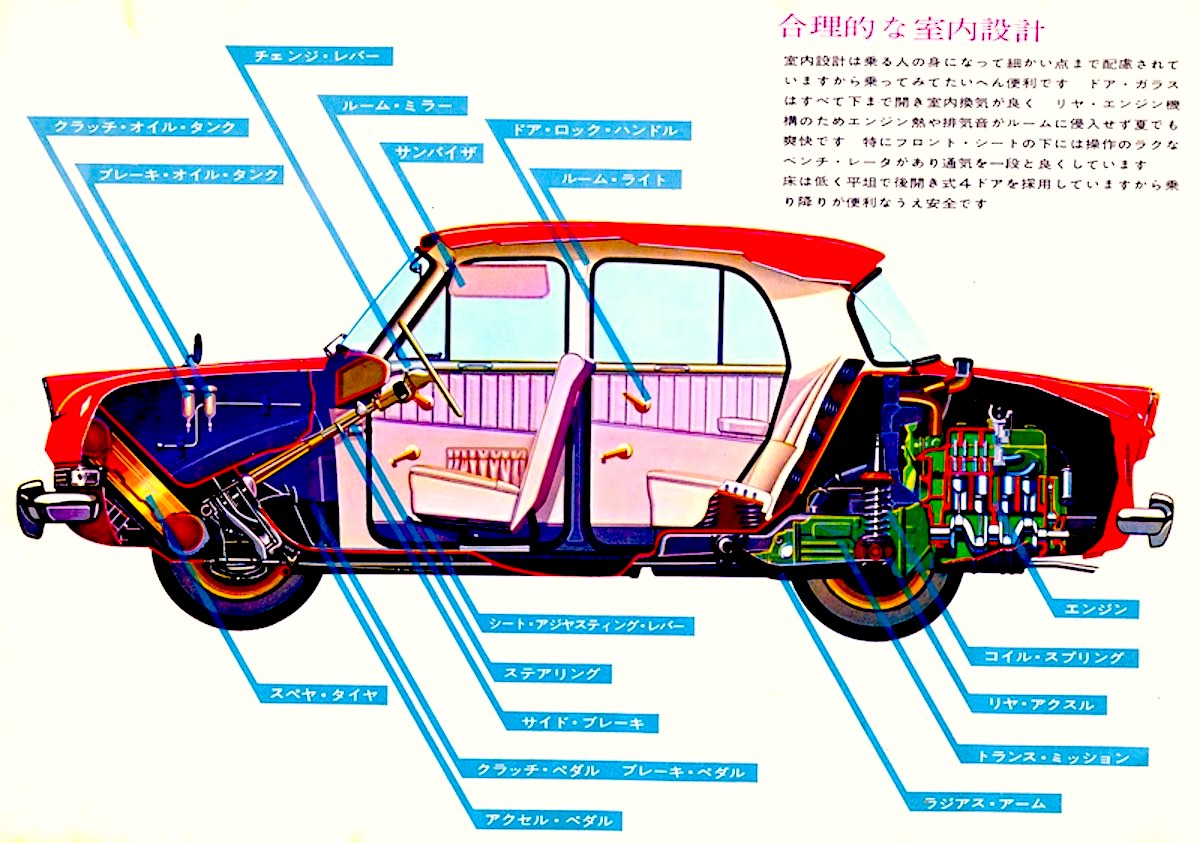

表 – 2 のルノー4CVとコンテッサ900の仕様の比較に注目してもらいたい。ルノー4CVに比較して大きく見えるコンテッサ900もほとんど同じサイズである。みかけより大きく見えるのだ。リヤ・シートを10cm弱広くとり法規ぎりぎりの3人掛けとしたところが由一の大きな違いだろう。また、内部構造の比較からみても明白な様に、レイアウトは完成されたと云ってもよいルノー4CVの合理性、すなわち ”乗用車の理想を実現した構造” をそのまま踏襲したのだ。

しかし、コンテッサ900には表から見えない部分に日野独自の新しい試みが随所に盛り込まれている。それはまずリア・サスペンションの構造である。コンテッサ900ではルノー4CVの欠点を取り除くために家本の下に武田 秀夫 (後にホンダに移籍、RA272のシャシー設計に始まり、オデッセイ RB1設計まで活躍) のオリジナル設計によりラジアス・アームを採用した。「サスペンションは全く独自の構造で、カーブでトーインになれば流れない。お前さん達(ルノー4CV)の様にはならない。極めて簡単な構造で、板バネを使い、これならねじってもよい」と家本が自我自賛するように、それはコスト的にも優れており、構造的にはサスペンションの上下方向の動きを利用した今で云う4輪ステアの性格を持ったものだった。その結果、軽いアンダー・ステアの味付け、コーナリング時のローリングの飛躍的防止、ブレーキングにおけるノーズ・ダイブの少ないものとなった。

その他はオートマティック・チョークの採用、RR車では世界初と云われる電磁セレクト式コラム・シフトの採用、更に電磁クラッチを利用しての2ペダル仕様などイージー・ドライブにも多くの配慮がなされた。

5年と云う短期間で完全国産化することは極めてハードワークであった。設計図を入手してから始めては遅いので、今で云うリバース・エンジニアリングとも云うべき手法で現物部品から図面を起こすことを進めた。生産設備に関しては完全国産化後、ロイヤリティーが切れることを予測して時期モデルとの共用を考慮しておくことが必要であった。100%の国産化へのステップは以下のようなものだった:

-

第1ステップ…完成車組立(板金組立一塗装一総組立)

日野工場東北部(現機構RE実験工場の建物)に1200坪のCKD工場(ホワイトボディAssy – paint – 艤装 – 検査タッチアップラインを含む)建設、月産200台をねらい設備設定をした。昭和28年3月第1号車がラインオフし、国産化の第一歩を印した.

-

第2ステップ…フロントアクスル、ステアリングシステム、クーリングシステムその他関連のユニット

-

第3ステップ…クラッチ、トランスミッション、デフ、リヤアクスル(各単品素材、部品、Assy)

-

第4ステップ…エンジン(素材、部品、Assy)

-

第5ステップ…ボディ(プレス品、ユニットAssy、ボディAssy)

また、もう一つの問題として、フランスの道路状況と車の使用状況が、その当時の日本と大きな隔たりがあったことだ。日本なりの変更を求められることが容易に予測された。

当時、新入社員であった鈴木孝(現、日野自工副社長)はエンジン部品の図面作りを現物から起こすことに日夜没頭した。例えば、カムシャフトは最初はスケッチから始め、最後にはボールで計る。更に経験から等速カムとの推測をたて、計算値から図面を起こし、現物とチェックする。「苦労しました。後から向こうから本当の図面が来たときは嬉しかったですね。ピッタリと一致しました」と鈴木は語る。

戦前、家本が新入社員であった頃、星子より教えを受けたように家本はルノー4CVをもって、次世代のエンジニアの育成を図ったのだ。しかし、ルノー4CVの勉強は単なる技術習得ではなく近い将来の小型乗用車の量産を目指したものだった。いずれにせよ、技術の進展というものはゼロからはありえないもので何がしらの優れたものをベースに更に発展するものである。

以上の様なことを経て、日本の国情に合わすべく、車全体に100項目以上の改良が日野の技術陣の努力により施され、1958年(昭和33年)に待望の完全国産化されたルノー日野が出荷された。この時の価格は68万円と当初の83万円に比較して大きな努力の後が見られる。

主な改良点は当時の日本の悪路に見合う足回りの強化であった。また、未だマイカーなんて云う状況ではとてもなく、主なユーザーはタクシーであったのだ。読者の中には ”神風タクシー=ルノー” のイメージをすぐ思い起こすことだろう。小型軽量・軽快なルノータクシーは巷をところ狭しと飛ばし駆け巡ったのだ。フランス的エスプリで極限まで合理的に造られたルノー4CVも日本の神風タクシーのドライバーにあったらひとたまりも無く彼等の改善要求にせまられたのだ。

日野はルノー公団とのロイヤリテーの再度延期などを行い1963年(昭和38年)8月に製造を打ち切り、翌年の3月にルノー公団との技術提携に終止符を打った。これまでの期間10年余りに累計で34,853台のルノー4CVが日野の工場から誕生した。また、それは日野の小型乗用車の企画・設計・製造に関するノウハウを短期間に蓄積するとともに大型車製造にも大きな影響を与えのだ。(参照:ルノー4CV国産化による自動車製造技術の飛躍的発展)

【参照】

-

ルノー日野(1953年)ノックダウン生産 – 日本のモノづくりの再復興の原点:先人に学ぶ

-

ルノー4CV国産化による自動車製造技術の飛躍的発展(日野自動車資料より)

-

近代的自動車工場への幕開け(日野自動車資料より)

当時のカタログに見る日野コンテッサ900の特徴:ルノー日野のから改良&進歩を視る。

参考までに以下に1954年当時のPA型ルノー 日野を示す。”ルノーとの決別” は可能だったのか?

同様にルノー4CVの構造 (フランスルノー)

2.5 フクロウ部隊の出現 – 試作車、闇の中の走行

1959年(昭和34年)1月、試作1号車が完成し、工場内の秘密のテストコースを大久保社長等関係者を前に走ったのである。

その後、試作車のテストが繰り返され、2号車、3号車と不具合を改善していった。不具合は予期されたものだが、それ等は無駄なゼイ肉をとるための車体の重量軽減や電磁セレクト式ギヤチェンジなど新しい試みへの反発でもあった。試作車が5、6号車へと増し、次第にバランスのとれたものとなってきた。

そして1960年(昭和35年)、 ”ふくろう部隊” の出現となった。社内でのテストが徐々に熟成されていったが、当然のことながら新型車は真っ昼間から堂々と工場の外に出る訳には行かないものである。そこで、試験部隊は試作車に擬装を施し深夜のみ、闇の中、社外を走りまわることが許されたのだ。そして夜明け前に帰ってくる。それを毎日繰り返す。完全なふくろう生活だった。20台に及ぶ試作車のテストの繰り返しの結果、メカニカル面の熟成が進み、その性能及び耐久性はルノー4CVの比ではなくなった。

1961年(昭和36年)2月27日、陽春を前にしては ”気品を秘めた美しい伯爵夫人” としてコンテッサ900は発表された。当時、専務取締役にあった家本は従業員に ”日野のヌーベル・バーグ” コンテッサの誕生と称し、この車をもって遠く海外の市場に進出するだろうことを説き、これまでの開発の努力を労うとともに、生産担当者には「バトンはすでに諸君に引き継がれていることを銘記して頂きたいと思います。この車を愛情をもって作ることは、諸君の誇りでもありかつ重大な使命でもあります」と希望を託した。

販売面では日野自動車販売の資本増加などに強化を行い、輸出に関しても日野自販にあった輸出部を日野自工に移すとともにコンテッサの名付け親でもあり、戦後工場再開に家本等と共に尽力した内田一郎日野自販常務が日野自工の常務として戻り輸出業務の陣頭指揮をとることになった。

ユーザーは相変わらずタクシー向けが多いものの本格的モータリゼーションの到来とともに個人オーナー向けも順調に売り上げを伸ばしていった。

コンテッサ900はその後、2度のマイナー・チェンジを受け更にスポーティ版である40馬力エンジン、4速フロア・シフト、バケット・シートなど盛り込んだコンテッサ900Sが加えられた。輸出は東南アジアを中心に遠くは南アフリカへと出荷され、フィリピンでは現地組み立てによる輸出(CKD)も進められた。

この様にコンテッサ900はルノー4CVの国産化で得た技術の実践であり、日野オリジナルの車造りであった。それは家本等が受けついた星子イズを具現化したものだった。結果的にコンテッサ900は963年(昭和39年)の末までに累計で47,299台が生産された。その内およそ6,000台は海外に出て行った。

コンテッサ1300 – デザイナー探し

コンテッサ900開発には並々ならぬ努力を注入した訳だが発表当時の1961年(昭和36年)春には既に次期モデルの開発に入っていた。それはワン・クラス上の車格、そしてデザイン面でよりプロフェショナルなものを要求したものだった。

特にデザインに関してコンテッサ900は社内で何から何まで案中模索とも言うべき無からの出発であったこと、また、同時期発表の商用車のブリスカは社外のインダストリアル・デザイナーを起用したものの、これはこれで否定するものでないが世界を目指すためには、やはりデザインはイタリーでやらなければ、と云う機運になっていたのだ。それは日産がすでにピンファリーナとの関係がほぼ見えてきたと云うことも拍車をかけたのだ。

1960年(昭和35年)のある時期、家本の命を持って当時パリのルノー公団にいた山内常範(現日野通商社長)は列車でトリノに向かったのだ。そこには戦前、松方五郎が星子勇をパートナーにした様に素晴しい新たな出会いが待っていたのだ。

第12回 東アフリカサファリラリー (1964年3月) に挑んでいた日野コンテッサ 900、実は1963年のプライベータチームの反省で、この年は4台+1台のサポートカーのワークス体制を組んでいた。これも海外輸出展開の大いなる野望をもっての戦略だった。

【表-1:700ccクラスの世界に乗用車のエンジン・レイアウト】

(Katalogo-Nummer der Automobil Revue 1957より抜粋)

駆動方式 |

車名 |

国 |

排気量 (cc) |

馬力-SAE (hp) |

自重 (kg) |

最高速度 (km/h) |

軸間 (cm) |

RR |

Renault 4CV |

フランス |

747 |

21 |

560 |

100 |

210 |

RR |

Renault Douphino |

フランス |

845 |

30 |

635 |

117 |

227 |

RR |

Alpine A106 |

フランス |

747 |

57.5 |

500 |

153 |

210 |

RR |

Autoblue |

フランス |

845 |

30 |

630 |

120 |

210 |

FF |

Citroen 2CV |

フランス |

425 |

12.5 |

490 |

78 |

240 |

RR |

Fiat 600 |

イタリア |

633 |

21.5 |

560 |

101 |

200 |

RR |

Fiat 600 MULTOLA |

イタリア |

633 |

21.5 |

700 |

90 |

200 |

RR |

Siata Amica |

イタリア |

633 |

21.5 |

585 |

100 |

|

RR |

Abarth 750 (Fiat 600) |

イタリア |

747 |

41.3 |

585 |

135 |

200 |

RR |

Moretti |

イタリア |

748 |

30 |

750 |

115 |

215 |

【表-2:コンテッサ900とルノー4CVの仕様比較】】

各項目 |

コンテッサ900 (PC-10) |

ルノー日野 PA-58 |

|

寸法 |

全長 (m) |

3.795 |

3.845 |

全幅 (m) |

1.475 |

1.435 |

|

全高 (m) |

1.415 |

1.44 |

|

室内長 (m) |

1.6 |

1.575 |

|

室内幅 (m) |

1.23 |

1.135 |

|

室内高 (m) |

1.175 |

1.08 |

|

ホイールベース (m) |

2.15 |

2.1 |

|

トレッド前 (m) |

1.21 |

1.21 |

|

トレッド後(m) |

1.20 |

1.21 |

|

空車重量 (Kg) |

720 |

635 |

|

乗車定員(名) |

5 |

4 |

|

性能 |

最高速度 (km/h) |

110 |

100 |

登板能力 (Sinsθ) |

0.33 |

0.27 |

|

最小回転半径 (m) |

4.3 |

4.2 |

|

制動距離(m、初速50km/h) |

14 |

14 |

|

燃料消費率 (km/L、定地40km/h) |

20 |

20 |

|

エンジン |

シリンダー数 |

4 |

4 |

内径 (mm) |

60 |

54.5 |

|

行程 (mm) |

79 |

80 |

|

総排気量 (cc) |

893 |

748 |

|

圧縮比 |

8 |

7.25 |

|

ミッション |

変速比第1速及び後退 |

3.7 |

3.7 |

第2速 |

1.81 |

1.81 |

|

第3速 |

1.07 |

1.07 |

|

最終減速比 |

4.62 |

4.71 |

|

タイヤ空気圧 |

前輪 (kg/cm²) |

0.85 |

0.9 |

後輪 (kg/cm²) |

1.7 |

1.6 |