04_基本的事項_塗装:製作過程 – 旧車は走ってこそ! (2013年型新造コンテッサ)

全てはここから始まった!

1976年末に購入、年明けて1977年1月に自宅に搬入した際のカラーリングはポルシェホワイト&オレンジだった。

塗装の目的

目的:

-

当然のことながら基本のサビや腐食の予防

-

最も重要している日常メンテナンス性の向上

-

そして、見た目感の向上

-

過去 – レビュー (1995年作業) 史実重視で完全オリジナルに!

過去 – レビュー (1977年作業)

1976年末入手後、1977年に入り、暗中模索、オリジナルを正確に知ることなく、とにもかくにも外装の化粧直しを始めた!我が作業方針の原点となった!

-

コストを節約するために外せるものは全て自宅で外した。

-

完全剥離はリスクを感じていたので状態の良かった前後ボンネット&ルーフはガソリンで塗装面を剥離して日野出荷時の下地を残した!

-

外した部品はクリーンアップあるいはクロームメッキを施した。部品の取付もすべて自分でおこなった。

-

このような作業を許していただいた板金工場に今でも感謝している。

過去 – レビュー (1988年作業) 筑波クラッシュ修復

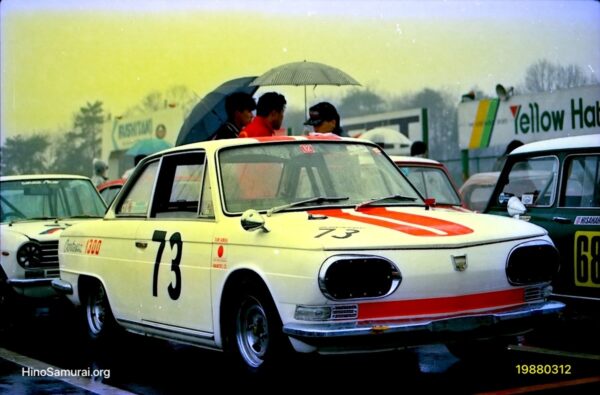

TACS筑波ミーティング 1988年3月12日、Pクラス参戦

-

ある方がこれでこの個体はなくなると、….実はそれほどの痛恨のダメージがその後に生かされる。

-

人間様同様、身体でも心でも傷つけば、それに対して修復出来、その後はそれ以前よりも強くなるのです。実にいい経験だった。

過去 – レビュー (1995年作業) 史実重視で完全オリジナルに!

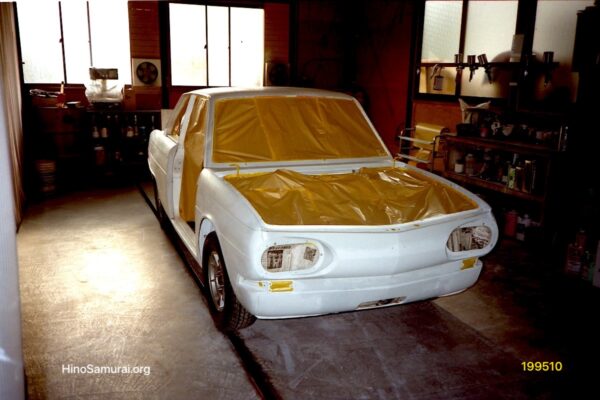

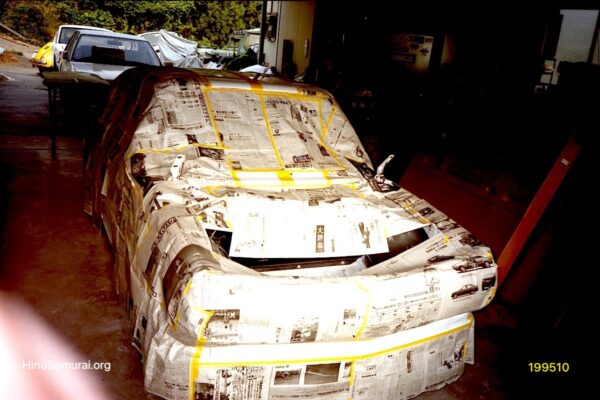

「第31回 東京モーターショー 1995」のテーマ舘「モータースポーツの世界」出展に向けて、過去の塗装の経験をもとに全面的に新たな方法を模索した。第一はロサンゼルスの当時のペインター、Dave Kentさんに色見本を作ってもらうことであった。第二は板金&塗装プロセスの抜本的な変更であった。

-

色については今まで2回の塗装はいわゆる「ナンちゃって」カラーだった。Daveさんの「白よりも白い白」を忠実に再現した。

-

そして1977年の塗装自体が職人の言う「とにかく平にする」で薄いパテを多用、それが1988年の筑波でのクラッシュで露呈、その修復にさらにとんてもない量のパテが使用されていたのだ。

-

これを反省として、「パテ無し板金」にチャレンジ、局所的に若干使用したが基本、パテを使わず手鈑金で日野工場のプレスラインを重視する方向とした。手板金では直せない微細な凹凸には目を瞑り、それで良しとした。

新ガイドライン – 経験&反省の上に! さらなるパテ無し&クリーンイメージを目指す!

過去の反省と方向性:

-

今回は人の触れる外側ではなく、人の目に決して触れない部分の塗装である。美観も重要であるが、ポイントはメンテンス性重視である。これには過去のノウハウは無駄にはならないだろう!

-

パテ。これが問題、少々の凸凹は目を瞑り、それは勲章である!と、これは大正解である。最大の経験として継承する!

-

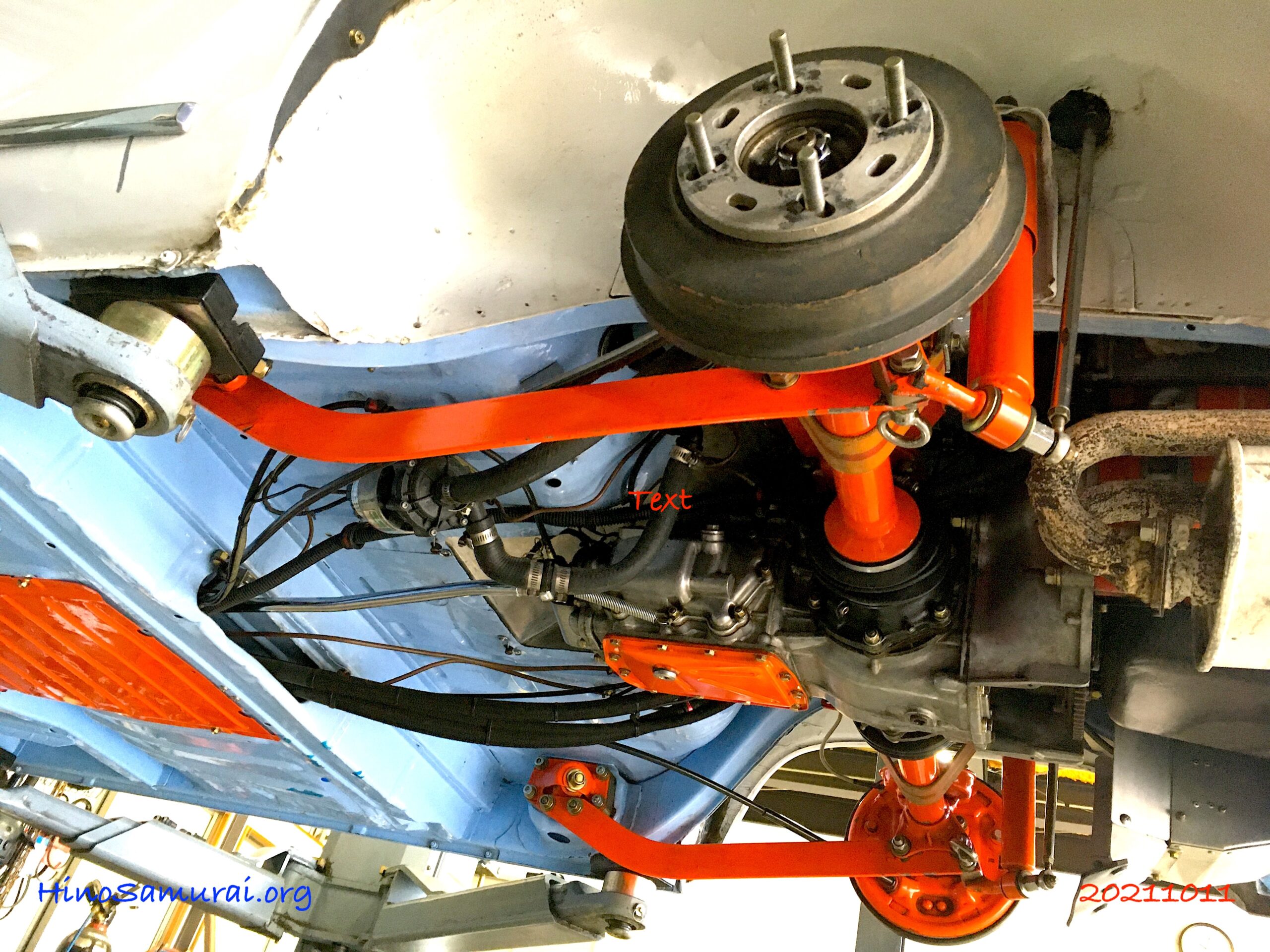

エンジンルームや足回りの汚れ、油にまみれた汚れをどうするか?単なる塗装やアンダーコートなどの処置が汚れの原因を創っていると分析。よって外観なみのちゃんとした下地処理、しっかりとして塗装、そして表面を保護するクリヤを施せば解決できるはずである。

-

そして最終的には全体最適であり、それを事前にイメージをしっかりと描いて、プロセスを確立させて進めることである。

ボデー内面、部品&アッシー – 準備 (2001年5月作業開始)

ボデーの内部や下面のすべての部品を取り外す

-

とのもかくにも作業試薬するために取り外す。

-

取り外した部品の状況はサンドブラスのページを参照。

ボデー内面&下部 – 剥離 (2002年5月作業開始)

ボデーの内部や下面の塗装&錆を取り除く

-

ボデー仮面もトランクと同様なプロセスで剥離してとにもかくにも塗装を剥がして地金状態にしていった。

-

尚、この個体はシャシーブラックやアンダーコートは日野自動車の出荷時から入ってない。

ボデー内面 – 下地&シーリング (2002年5月作業開始)

ウレタン2液のプラサフェを入れる

-

ボデー前、中間、後ろ (エンジンベイ) と分けて作業する。

サフェーサ完了後は、ボデーの接合部分をシーリング

-

シーリング完了後はその上にピンポイントで再度サフェーサを入れた。

-

初めての作業、当初は材料を大量消費、最後のころは最小消費かつ滑らかな仕上がりになった!

ボデー内面 – 色入れ&仕上げ (2003年11月作業開始)

色は兼ねてから決めていた空色、ウレタン二液を使用

-

下地同様に長年付き合いのある板金塗装屋さんにおいで頂き前部に色を入れて、この先の作業の指南を受けた!

-

冒頭の画像のようにボデーはボルト一本 (トータルで4本) で浮かした。ドンガラで軽いのでそうした。

ボデー下中央からエンジンベイまでは自分で塗装!

-

ここまでの一連の塗装作業含めて逆さ吹きのできるHVLP塗装ガン (Sears Craftsman by UK Devilbiss) を使用してボデー下側に色を入れて行った。

そして最終工程、クリア、最上級のウレタン二液を選択した!

-

時は12月31日、とにもかくにも年内に終わりたいとこの日になんとか完了した。

-

やはり最上級のクリア (ウレタン二液) 使用は正しかった。目論見通りの光沢感が得られた。

04_基本的事項_部品&アッシーの塗装:製作過程 – 旧車は走ってこそ! (2013年型新造コンテッサ)

部品&アッシー – サフェーサー (2003年4月作業開始)

サフェーサーも兼ねてから使用していたウレタン二液

-

5月の連休初日に始めた作業、当初、屋外のガレージ屋根下で進めてが近居への迷惑を反省した。

-

兎にも角にも数ヶ月ガレージの中でサンブラスト後のパーツを数ヶ月養生したものを流れ作業のように一気に進めた。

部品&アッシー – オレンジ、色入れ (2003年7月作業開始)

オレンジ色も兼ねてから使用していたウレタン二液!

-

屋外でのスプレーは流石にやめて、ガレージ屋根下にテントを貼り、即席の塗装ブースとした。結果的にこれは成功だった。

-

色入れも一気に終え、ガレージの中で乾燥させた。

部品&アッシー – クリア吹き付け (2003年9月作業開始)

ボデー裏側と同様に最上級 (BMWなど) ウレタン二液を使用!

-

これも一気にテントの塗装ブースで吹き上げる。

-

ボデーの溝部分やフェンダーの奥深い部分を念入りにクリアーを入れて置いた!

- また、ボデー下部と同様にフェンダーとボデーの接合部分のあらゆるところにシーリングを施した。

塗装:全体感、ただし、2021年、約14,000km走行後!

-

一連の本作業を開始してからおよそ20年後の状態をあえてここに公開。

-

2013年、公道復帰後、約14,000km走行、それも季節、雨風を問わず、尚且つ、6年余りの競技走行をしている。

-

やはり、ヤレは避けれないが、仕方ないことであり、塗装が剥げたりしてないことがこの作業をした甲斐がありと感ずる。

20241101 Original

20251019 Recovered

20251025 IAdded

ご注意 – Notice

-

本サイトのデータ、すなわち代替品/使用可能品例 (プロセスも含む) は、当サイト・オーナー、また情報提供いただいた個人の見識です。それはフォーム・フィット・ファンクション (Form, fit and function) というレベルのメンテナンスに於ける互換性を意味するものです。実際の使用にあたっては,個人差が当然あります。それを理解した上でご参照・利用下さい。代替品/使用可能品例については、情報提供は歓迎するものです。こちらからお願いいたします(実名表記にて)。

-

本サイトの知恵集(Tips & Knowledgebase)に記述してある内容は、あくまで日野コンテッサ1300に関するアマチュアの経験です。自らの手を汚し、自らのコンテッサをメンテナンスし、自らドライブを楽しむアマチュアのみを想定しています。自車を他人に委ねておられる方、あるいはプロフェショナルの方は対象ではありません。これについてご意見のある方はこちらまで(実名表記にて)。