2013年型新造コンテッサ

製作過程 – 旧車は走ってこそ!

制作&追加中

第31回 東京モーターショー 1995展示に向けて – 外観は適切に対処…

1995年10月 – 東京モーターショー

我がコンテッサ (BRE・チームサムライ・コンテッサ1300) にとって記念すべき出来事は、「第31回 東京モーターショー 1995」において、テーマ舘「モータースポーツの世界」で各社の代表的なレーシングカーと共に日野自動車の歴史上の代表として展示に供したことです。

この重要な展示のためにチームサムライの本来のカラーに戻しました。当時のペインター、Dave Kentさんにカラー見本を作っていただきました (画像右上)。

氏曰く「白よりも白い白」とか、南カリフォルニアの碧い空のもとでピュアなアメリカンレーシングホワイトになります。

東京モーターショー 1995、クルマいじり中断、そしてリノベーション決断!

リノベーションの方向性につながった出会い!- ポモナスワップミート

2001年1月、ビジネスで米国に出張しました。その際にカルフォルニア州ロサンゼルス南のPomona Swap Meetで拝見したMGのエンジンベイ&シャシー (背景画像) を見てビビッと!これだと思いました。自分の思い描いていたものが浮き彫りになりました。よくあるクロームだらけでなく、ギミックのないクリーンなイメージで全体感のバランスが取れており、クルマの維持に必要なことだけをしているという感じでした。それ以来、この画像を毎日のように眺め、自分の目指すコンテッサの原点になりました。すなわち、このMGのようにネジ&ワッシャ一つまでバラしてクリーンにすることしかない、それがベストで唯一の手段だと…

2000年 – リノベーションの決断

下回り全般、錆止めなど施していたものの画像のように実に醜い状態でした。サビサビはなく朽ち果ててもないものも生気が感じられません。当然です、何せ、この個体は1966年後半、南カリフォルニアで改造されて以来、何も手を入れてなかったのです。これら醜い状態をしばらく眺めていたら、年明けて、2001年あたり、おもむろに方向性がみえてきたのです。「リノベーション」の決断です。それは「レストレーション」でも「プリザベーション」でもありません。この際ですから「刷新」をすることでした。

上記の1995年10月の「第31回 東京モーターショー 1995」出展は、日野自動車の広報担当者から前年度の1994年秋に打診を受け、出展への決断をし、早速、段取りなどの打ち合わせに入りました。日本最大の国際イベント&国際ブランドである日野自動車の展示とあって、緊張をもって進めました。

この個体を入手後の1977年に施した塗装カラーは白&オレンジであるものの、米国当時のものとは異なるということはその後のリサーチでわかっていました。すなわち、1977年の塗装色はよくある「なんちゃって」カラーだったのです。これではいけない、展示するレベルではないと判断し、当時、BREでこの個体にペイントをしたDave Kenntさんにお願いをし、正しい色を再現してもらいました。

およそ1年を経て、よくある話ですがショー会場持ち込みのぎりぎりのタイミングで一応完成とし、幕張メッセの会場に搬入しました。そして2週間の展示、何度か現場に足を運びました。大勢の皆さんにご覧いただき、指をさしたり、そしてカメラに収めておりました。我がコンテッサ、いや日野のレーシングカーは他の名だたるレーシングカーに負けてないと感じました。

ショーが終わり、日野自動車の広報担当者から、「展示は大好評だった。他社に負けないレーシングカーが日野にあったことを示せた。しかも、綺麗な本物の個体であり、他社と一線を画していた!」と、お言葉をいただきました。これまでの1年の苦労が吹っ飛んだ瞬間であります。

1995年4月 – クルマいじり中断!

実は1995年4月、20数年のサラリーマン生活に終止符を打ちました。つまり、独立宣言であり、その6月に自分の会社を立ち上げました。前年度の1994年から準備に奔走していた時期でした。そんなことと並行していた思い出多き東京モーターショー展示のプロジェクトでした。

現実には、独立に際して自分として決断というか覚悟をしていたことがありました。それはこの先、自分のビジネスに専念、ついてはクルマ趣味を中断するということでした。自分たちで立ち上げた日野コンテッサクラブの役員も1995年4月の総会をもって辞退、また、各種のイベント参加や雑誌社の取材などもすべてお断りしました。

クルマ趣味中断は正解であり、1年365日、1日24時間とよく言いますが、自分がやりたかったビジネスに集中できました。一生のうちでもっとも楽しい時間だったと思っております。若さもあり、数日、都内の事務所に泊まり込むこともめずらしくありませんでした。

約5年を経た2000年、もうそろそろいいかなと、クルマ、すなわち我がコンテッサをいじりたくなりました。週一、土曜の午後、数時間、息抜き程度を目標としました。

安易な決断はまったく役に立たず!

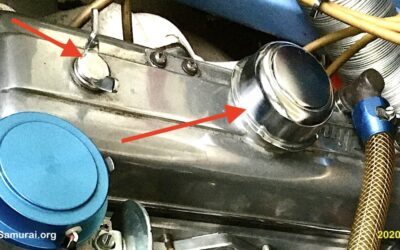

1995年、せっかく外装をきれいにしたのから、まだ手をつけてない下回り&内装を綺麗にしたいと思いました。そこで上の画像のようにアンダーパネルのクリーンアップを軽い気持ちで取り掛かりました。その当時、知られ始めた「Por15 Rust Preventive Coating」のブラック、クォーター缶を入手、作業をすすめました。

事前のリサーチでPOR-15のラストフリーはこの作業に最適と目論んでいました。しかし、実際に塗るというかコーティングというか使ってみた結果は自分として「❌」であり、処理したアンダーカバー3枚は「没」としました。なにが「❌」というと、巷によくある野外の建造物や水タンク、また走りもしない屋外展示の蒸気機関車のような感じだったのです。すっきり感というか潔さ良さが全く感じられなかったのです。目的は正しいのでしょうか…単に錆を避けるというだけで自分の考えとは一致しなかったのです。

リノベーション開始 – ビジョン、そして戦略が重要!

リノベーション – ビジョン (あるいは妄想?)

「リノベーション」、よくある「改修」ではなく、「刷新」であります。「ビジョン」はこの個体を自分の趣味あるいは人生の一部として楽しむにはどうするかということであり、それは「見てくれ50%、でも走って200%の感動!」であり、走るコンテッサを目指すことでした。

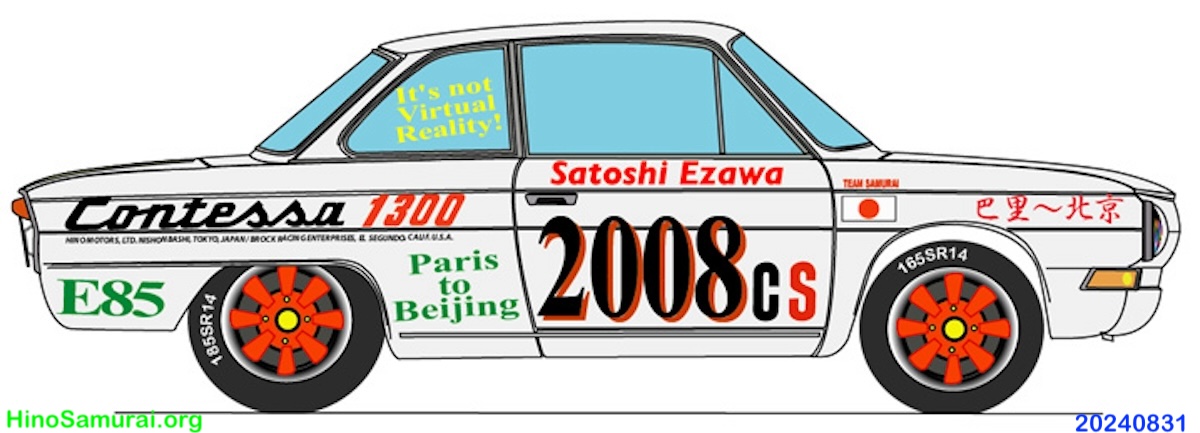

具体的なイメージとして、当時あった「パリ-北京ラリー」の妄想でした。今でもよくある大手イベント業者主催の雲の上のような「北京ラリー-パリ」ではなく、大いに興味をさそったのは「有志をつのって助け合いでパリから北京を目指す」とでもいうか、それは大きなサポートもなくひたすら20~30台がダンゴになって苦楽を共にしてパリから北京を目指す普通の人&クルマたちの本当の冒険旅行のようでした。

オフロード走行を前提とした車高を上げ、タイヤもそれなりに大径。ホイールにワンオフ製作の「American Racing Equipment TORQ-ETTE」パターンのコピーをイメージ!これらはあくまで妄想です。

「リノベーション」開始後、走るレベルの具体的な目標は画像のように当時の「パリ-北京ラリー」に耐えうることに目標を置きました。

実現性は別として大いに夢を見ながら進めました。また、HPにこの画像を載せたらルノー4CVで単独で「パリ-北京」走破を目指している欧州ルクセンブルクのの冒険家 (Steven Weinbergさん) からもコンタクトをいただきました。

リノベーション – 戦略&戦術

次のように、「リノベーション戦略&戦術」を打ち立てました:

-

大原則として、操作上のインターフェースを変えない、外観にも手を加えない、すなわちオリジナルを尊重する。また、ボデーやシャシーなど加工・切断をしない。

-

経費最小、プロセス最短。つまり余計なことをやらない。結果的に余計な金は使わない。

-

特殊な部品や将来再現困難な部品を使用しない、あるいは造らない。

-

世界中、どこでも入手できる部品を使用する。メンテナンスする上でコンテッサを特殊なものにしない。

-

部分最適ではない、全体最適である!FUN TO DRIVEの基本要素である。またコンテッサ1300の乗り味を消さない!

-

BREが改造をした日野レーシングとしてのサムライコンテッサの利点は残す。コンテッサの史実のために必須である!またレーシングカーは常の進歩することを踏まえ新規事項は取り入れ、それは史実の進化と考える。

-

日野の設計上&製造上、賛同できないものは自分なりに根拠をもって正したものにする。

-

製品寿命を延ばす、すなわち末長く楽しめること。また、メンテナン&その作業は容易なものにする。

-

昔のような本気モードのサーキットでの競技走行は目的とせず、しかしある程度の競技走行に耐えうること。エンジンについては基本的にストックのノーマルとし、その範疇で最高の仕上げを目指す。

-

最終的に60年近く前の日野自動車の部品を如何に使わないか (使う必要がない) である。しかし優れたものは残す。

-

鈑金塗装:外したものはオレンジ、外さないものはブルーにペイント、そしてブラケット類はクロームメッキとする。アルミ材質はポリッシュする。鈑金に際して、パテを使用しない、工場出荷のようにする。

-

電気&配管、メタル加工&工作:教則本 (参考文献 – 座右の書) にあるように航空機品質とする。

-

ボルト&ナット類は適宜、強度、材質を現代のもので選択する、またスプリングワッシャの排除。

-

作業プロセスは米国の業者 (ガレージやサプライヤー) で学んだことを踏襲、また自分の技術習得に充てる。また、新しい技術を排除せずさまざまな文献を参考にする (参考文献 – 座右の書) 。セオリーを尊ぶこと!

-

などなど….

そんなこんだですすめた内容について、画像を中心に以下のようにまとめてみました。日野コンテッサ1300クーペをご自分の手を汚しながら現代車に負けないような走りを見ざしている皆さんすべてにお役にたてれば幸いです。また、自分自身の備忘録としました。コメント&ご意見を歓迎します。

リノベーションの各プロセスの詳細:基本的事項&各部位

04_基本的事項_塗装:製作過程 – 旧車は走ってこそ! (2013年型新造コンテッサ)

04_基本的事項_塗装:製作過程 - 旧車は走ってこそ! (2013年型新造コンテッサ)全てはここから始まった!1976年末に購入、年明けて1977年1月に自宅に搬入した際のカラーリングはポルシェホワイト&オレンジだった。塗装の目的目的: 当然のことながら基本のサビや腐食の予防 最も重要している日常メンテナンス性の向上 そして、見た目感の向上 過去 - レビュー (1995年作業) 史実重視で完全オリジナルに! 過去 - レビュー (1977年作業)1976年末入手後、1977年に入り、暗中模索、オリジナルを正確に知ることなく、とにもかくにも外装の化粧直しを始めた!我が作業方針の原点となった! コストを節約するために外せるものは全て自宅で外した。 完全剥離はリスクを感じていたので状態の良かった前後ボンネット&ルーフはガソリンで塗装面を剥離して日野出荷時の下地を残した! 外した部品はクリーンアップあるいはクロームメッキを施した。部品の取付もすべて自分でおこなった。 このような作業を許していただいた板金工場に今でも感謝している。 過去 - レビュー (1988年作業)...

03_基本的事項_メッキ_ポリッシュ:製作過程 – 旧車は走ってこそ! (2013年型新造コンテッサ)

03_基本的事項_メッキ_ポリッシュ:製作過程 - 旧車は走ってこそ! (2013年型新造コンテッサ)メッキの目的目的: サビのリスクを減らす 日常のメンテナンスを楽にする 見た目感の向上を図る 結果的にこまめに手入れをすることになる! メッキ - 教訓!メッキ業者にお任せはしない、仕上がり状態の指示が重要、そして重要な全体感 画像はクラッチのフォークレバー、見ての通り非常に綺麗に仕上がっている。しかし、自分としては不合格であった。理由は他の部品含めて全体の見た目の統一感がくずれてしまうことだった。おそらくメッキ業者はよかれで腕をふるったと思うがそれは職人によりレベルや考え方が異なるのである。 これを経験に仕上がりを左右するバフがけはしないようにした。自分が下地の処理をすることで、出来上がりのレベルをコントロールできることが判った。貴重な教訓であった。 メッキはサビ防止やメンテナンスの容易性であり、この機能性を優先している。一点豪華主義のような見てくれでは二の次である。 メッキ - 過去レビュー (1977年作業)40数年前のメッキの現状...

02_基本的事項_ブラスティング:製作過程 – 旧車は走ってこそ! (2013年型新造コンテッサ)

02_基本的事項_ブラスティング:製作過程 - 旧車は走ってこそ! (2013年型新造コンテッサ)サンドブラスティングの目的目的: 素材を壊すことなく業面の塗装やサビを取り除く 後の工程のメッキ、ポリッシュ、また塗装の仕上がりを向上させる 注意として処理をした後、即座に錆止め処理が必要である サンドブラスティング - 仕上がり例サンドブラスティング - 作業期間:2003年1月〜2003年3月 サンドブラスティングの目的は部品の素材 (鉄板や鋳物など) を極力痛めず、表面の塗装や錆を取り去ること! まず出来上がりを見てみましょう!しっかりと地肌がでて新品のような無垢な状態!綺麗な地肌は実に気持がよい。またヒビなどの損傷の確認も容易である。 鋳鉄の地肌、きれいな状態が現れてくる。 機械加工された面はそれなりに加工時の状態がきれいに現れる (まだワイヤブラシで磨いてないが...) 厚手の鉄板ものも加工後の状態に、また溶接跡もくっきりと現れてくる。 鋳鉄の地肌、本当にきれいなものである。 機械加工された面は細くて腰の柔らかい真鍮ワイヤブラシで本当にきれいなる。...

01_基本的事項_全体の考え方&進め方:製作過程 – 旧車は走ってこそ! (2013年型新造コンテッサ)

01_基本的事項_全体の考え方&進め方:製作過程 – 旧車は走ってこそ! (2013年型新造コンテッサ)整備マニュアル&パーツリスト日野コンテッサ1300 整備説明書 何はともあれ、最初に紹介したいのがこの日野コンテッサ1300の整備説明書である。セダンとクーペ共に日野自動車から出版されていた。 基本的なデータや分解&組立プロセスが網羅されている。エンジンなど何回も分解&組立をしても毎回この説明書を読んでいる。特にトルク値については勘に頼らず記載のデータを参考にしている。 基本となるセダンの整備書については、「コンテッサ1300の整備」として、当時の山海堂から出版されていた。今でも多くのオークションサイトで見ることができる。 注意として、これら整備説明書は、「Waht」、「Where」、および「When」であり、重要な原理原則の裏書となる「Why」と経験値が求められる「How」のステップバイステップについては記述されてない。これらは経験&知識あるベテランに聞くしかない。あるいは自分で経験するしかない。そのために「参考文献 - 座右の書」があり、貴重な情報が得られる。...

着手予定項目:製作過程 – 旧車は走ってこそ! (2013年型新造コンテッサ)

-

-

05_基本的事項_パターン (型紙)

-

06_基本的事項_鈑金工作

-

07_基本的事項_ボルト&ナット

-

08_基本的事項_治工具製作

-

09_基本的事項_配管 (エンジン&B/Cオイル)

-

10_パワートレイン_キャブレター

-

11_パワートレイン_エンジン本体 (腰上&腰下)

-

12_パワートレイン_燃料、アクセル

-

13_パワートレイン_冷却

-

14_パワートレイン_ミッション&デフ、ドライブ系

-

15_パワートレイン_クラッチ

-

16_パワートレイン_点火系

-

17_パワートレイン_カム

-

18_パワートレイン_吸排気系

-

19_シャシー_サスペンション

-

20_シャシー_メンバー、マウント類

-

21_シャシー_ブレーキ

-

22_シャシー_ホイール&タイヤ

-

23_シャシー_ステアリング

-

24_電装_配線

-

25_電装_機器 (ライト、メーターなど)

-

26_内部艤装 (インテリア) _シートほか

-

27_外部艤装 (エクステリア) _バンパー、デカール、ファスナーなど

-

28_ボデー_アンダーカバー他

-

29_アメニティ_ヒーターなど

-

30_総合テスト_車検取得から

-