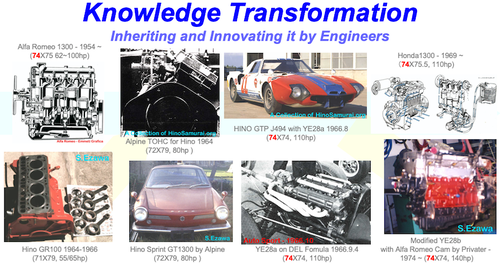

Knowledge Transformation - Inheriting and Innovating it by Engineers

(アルピーヌ・エンジニアリングの呪縛)

1964年初め、日野コンテッサ1300が市場に登場する遥か前に日野自動車は日野コンテッサの時期スポーツカーのためのエンジン開発をフランス、ディエップのアルピーヌ・エンジニアリングと契約を結びました。これは所謂、日野コンテッサ900スプリントの市場投入を中止 (1964年1月プレスリリース) した後の新たな本格的なスポーツカー制作のチャレンジとして間髪入れず始まったものです。日野自動車の世界に通用するスポーツカーを制作すると言う野心は続いていたのです。

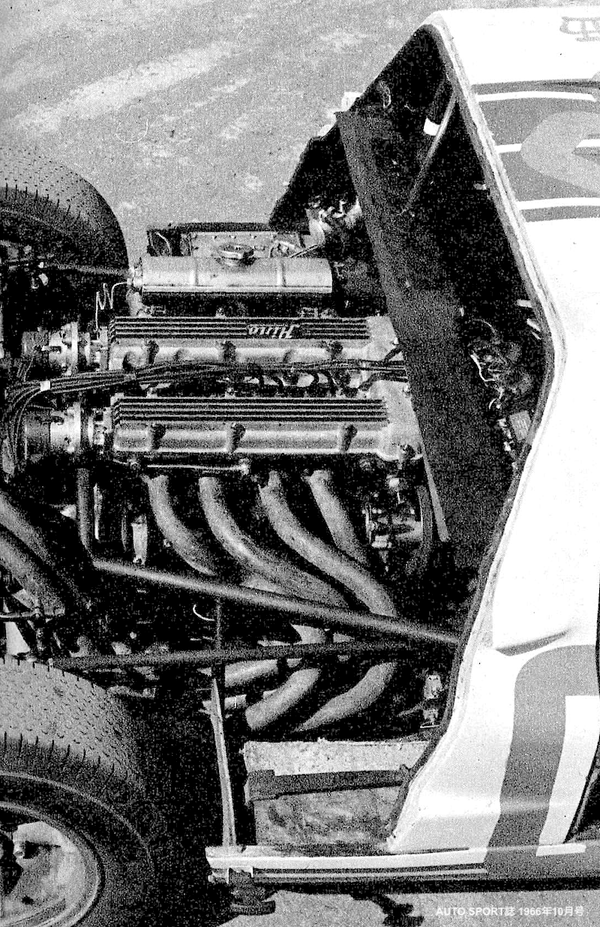

完成後、アルピーヌ・エンジニアリング定番の地元テストコース、

Aéro-Club de Dieppeの飛行場 (Google Map) で試験をする日野スプリント1300GT。

この個体には本稿記載の日野コンテッサ1300 GR100エンジン改のTOHCが搭載されていた。

残念ながらこのモデルの存在は日本の日野自動車の内部では抹殺された。おそらく社内のパワーゲームだった。

その後の1990年代のオールドターマー誌取材 (当サイトオーナー) でもそれは変わりなかった。知らぬ存ぜぬであった。

具体的にはスタイリング&基本設計はミケロッティ・スタジオ、ボデー&シャシー制作&エンジン開発およびグラファイバーボデーの量産治具開発はアルピーヌ・エンジニアリングと、日伊仏の国際プロジェクトでした。ここではそのスポーツカー用エンジン (契約は競技用エンジンではない) がどのように進展したか 副題:“アルピーヌ・エンジニアリングの呪縛” とともに簡単に記述します。

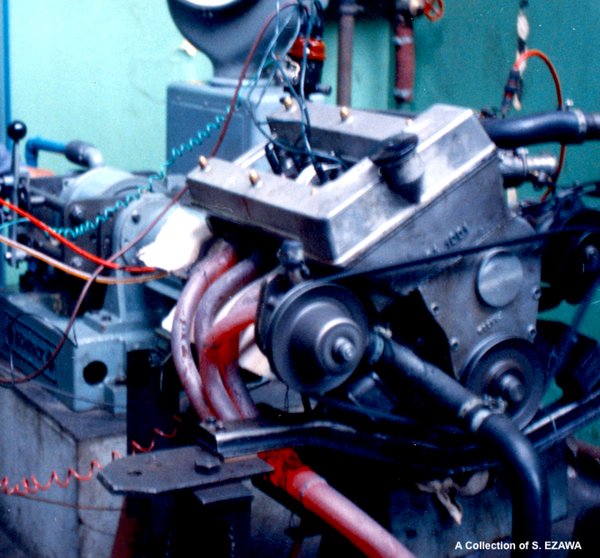

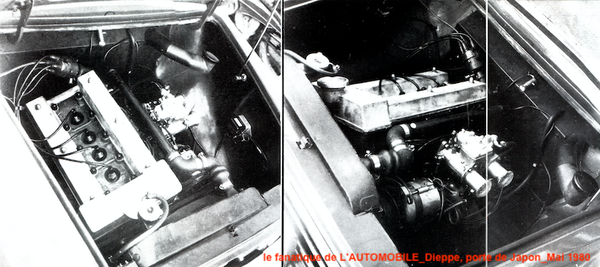

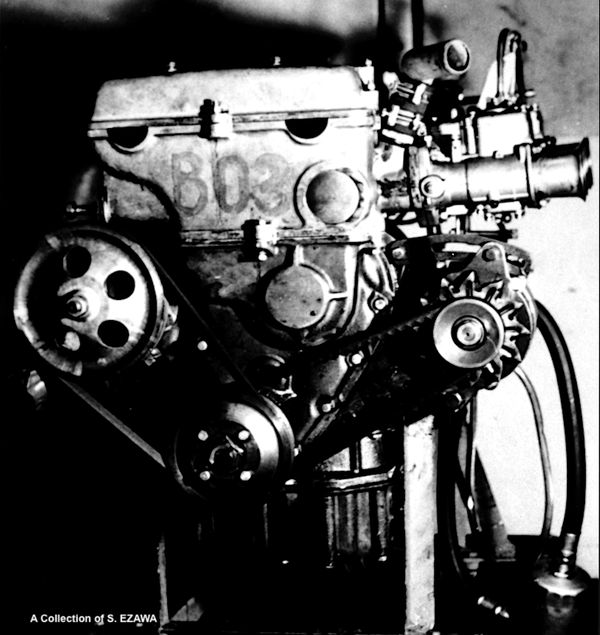

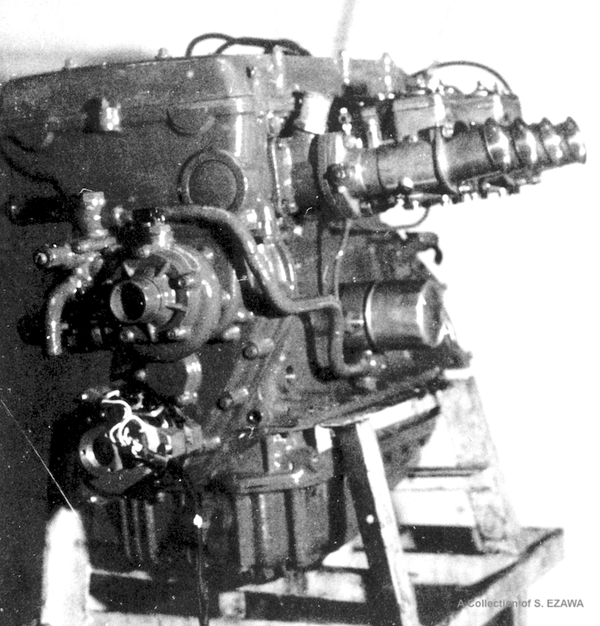

アルピーヌ・エンジニアリングで試験される日野GR100エンジン改のTOHC。

これは2号機と分析、エキパイは真っ赤である!

契約通りに日野自動車に納入されたこのエンジンも日野スプリント1300GT同様に不遇であった。

日野自動車はアルピーヌを参考 ( ホボコピー) にしたものの日野との関わり合いを長い間否定していた。

2000年半ばの当サイトオーナーの問い合わせに対して、参考に関しては、"誰でも同じと考える” と正された。

アルピーヌのエンジンは生涯人目にさらすことを拒否されていたのだ。最終的には廃棄処分となっていた。

フランス、ディエップのアルピーヌ・エンジニアリング、日野GR100改 TOHCエンジンが誕生(1964年)

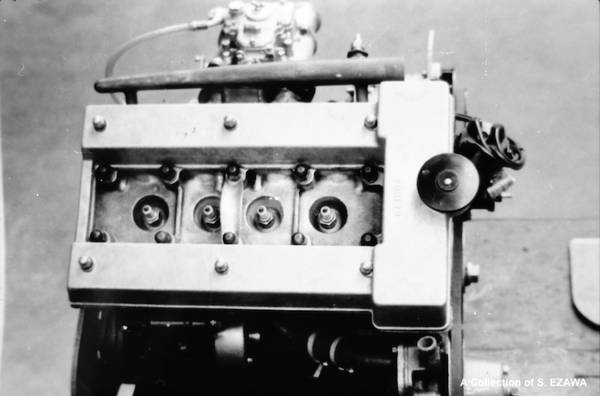

日野コンテッサ1300 GR100エンジンのロワーデッキと、当時のアルファロメオ1300ccの技術&パーツからの新しいTOHCエンジン (所謂、DOHC) を発明するためのアイデアは、短期間で低予算(期間:1964年初期〜1964年後半)に基づくエンジニアのアイデアでありました。

このアルピーヌの発明は、日野のウォーターポンプをブロックの横に配置し、ブロックの左側からラジエータからの冷水を排出してシリンダー 1/2番&3/4番の中間に流し、シリンダーヘッドの上部右側から温水を取り出しラジエータに流すためのレイアウトでした。この実験的なTOHCの場合、カムカバーは極単純な金型を使用した1つの部品であるものの、それはアルファロメオのそれを感じさせるものです。

この基本レイアウトは、日野の以降のTOHC以降のシリーズすべてに影響を与えることになりました。アルピーヌのボア&ストロークは72mm x 79mmでした。以下の写真は、この高性能エンジンの技術的問題を研究するために日野に送られたアルピーヌによる初期モデルです。

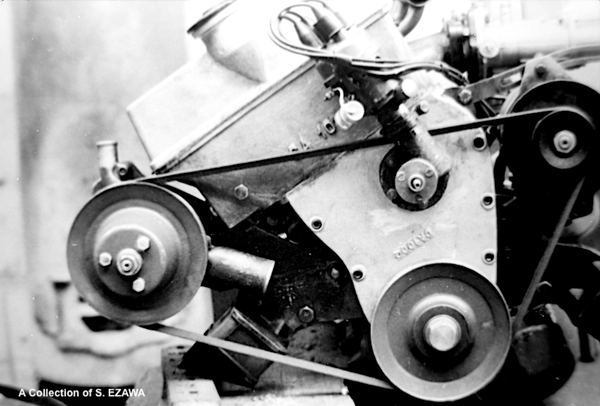

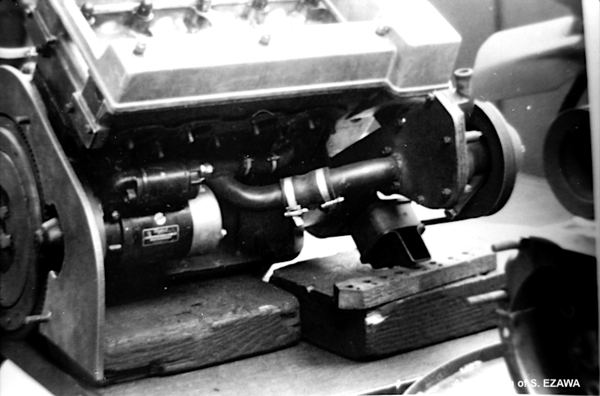

アルピーヌでの改造に苦心がみられるウォーターポンプやディスビューのレイアウト (1号機)

ウォーターポンプから出た水はブロックの横の穴から入りシリンダーから冷却する。

上方向からみるとシリンダーヘットの景観がアルファ1300との類似を感じる。

ヘッドを冷却した温水は上部から右方向ラジエータと流れる。

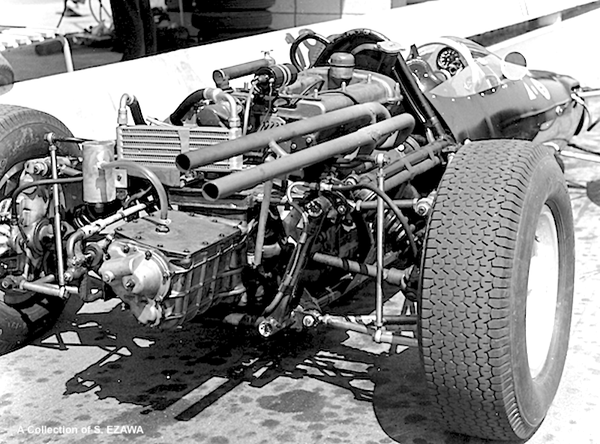

日野 1965 GTプロト (GTP) での最初の実験的なTOHCエンジン

日野自動車の競技用TOHCエンジンの開発プロジェクトは、1964年末に日野GT Protoプログラムで始まりました。当初、日野はエンジンをゼロから開発することを目論みました。しかし、最終的には競技用でないスポーツカー用に開発されたアルピーヌ・エンジニアリングのTOHCエンジンを参考にして開発を開始しました。これは謂わば、開発期間を短縮するためのものでした。

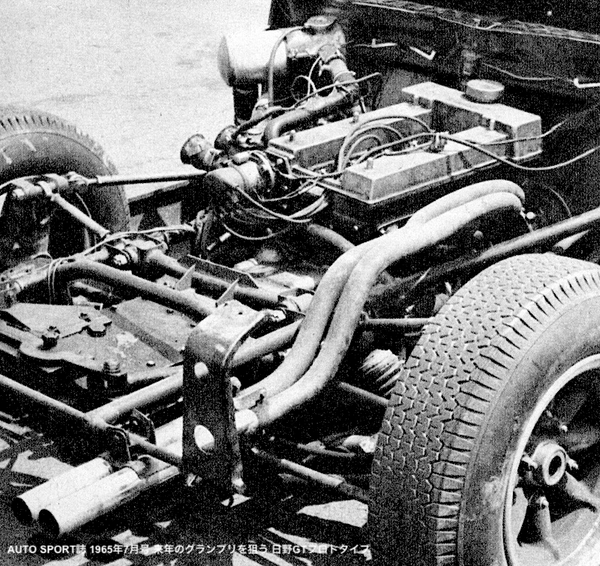

クーパーFIII (英国、Cooper T72) のシャーシテクノロジーとコンポーネントに基づくGTPは、初期段階のアルピーヌ・エンジニアリングのTOHCエンジンベースであり、カムカバーなどから見てもそれが判明できます。車は1965年の春に走行状態にあり、1965年の東京モーターショーに展示出品されました。

スポーツカーエンジンを目的としてアルピーヌTOHCをベースにした競技用エンジンが1965年春にGTプロトと合体された。

GTプロトは、"日野コンテッサGTプロトタイプ" として1965年の東京モーターショーで展示された。

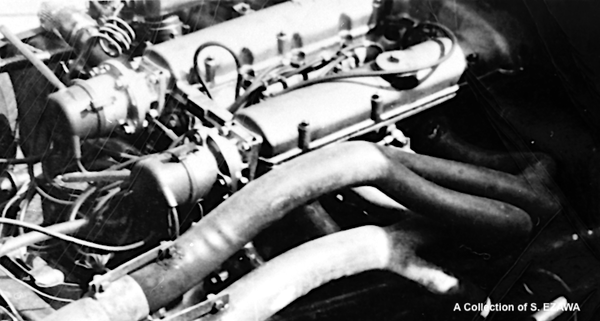

日野スプリントGT 1300とパワーユニット、アルピーヌ・エンジニアリングによるフランス、ディエップ(1964年〜)

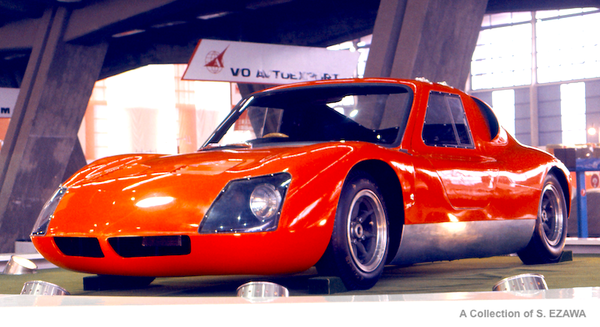

1964年、アルピーヌ・エンジニアリングは日野に向けて、高性能ライトワイトのヨーロピアンテイストスポーツカーの開発とプラスチックボディの検討を行う共同プロジェクトを準備していました。1964年後半にはGR100ブロックをベースにしたTOHCエンジンが完成し、契約通り、初期の1台は研究開発用に日野に送られました。さらに改良をすすめたもう一台は日野スプリント1300GTに搭載されました。

シャーシの設計は、アルピーヌの1xxシリーズと完全に同じアーキテクチャを備えたもので1964年に完成しており、またボディスキンはすべてのアルピーヌのクルマたちと同様にプラスチックでした。この日野スプリント1300 GTは、1966年のパリオートサロンに他の日野コンテッサともに出展、その間、山岳道路をはじめとするヨーロッパの自動車道全体でベンチマークが進められ、最終的に日野工場の送られました (以下の画像) 。

画像の上は、日野スプリントGT 1300に搭載されていたGR100ベースのより成熟したTOHCで、ディストリビューターのレイアウトはCAMシャフトによって直接駆動されるようになりました。下の画像は日本で撮った写真ですが、日野自動車の識者の意見では日野工場でないと若干異論がありました。しかし、一連の写真ではこの日野スプリントGT 1300の向かい側には明らかに同年の夏前に火災を起こした日野プロトが鎮座しています。よって日野工場の一角であることには間違い無いと分析します。おそらくこの場所は社員であっても知られたく無い非常に特殊なものが置かれた特別な場所ではないかと推測します。

2号機エンジンが日野スプリント1300GTに搭載され、プレスへの公開含めテスト走行が進められた。

日野自動車の納入され、特別な場所に保管されたようだ。ここに消失した日野プロトが見られる。

フランスパリ南郊、有名なリナ・モンレリ (AUTODROME DE LINAS-MONTLHERY) サーキットでのテスト走行

809 W 76は試験走行ナンバーで76はアルピーヌ・エンジニアリングがあるルーアン県 (Rouen) を指す。

時期は不明であるが、1966年秋のパリショー出品前と推測する。

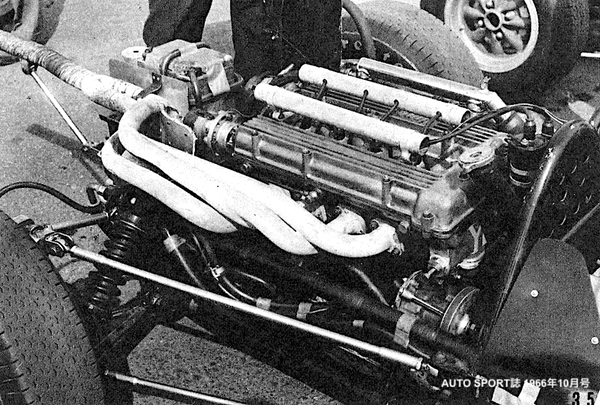

実験段階での日野のTOHCの進化 (1965年〜1966年)

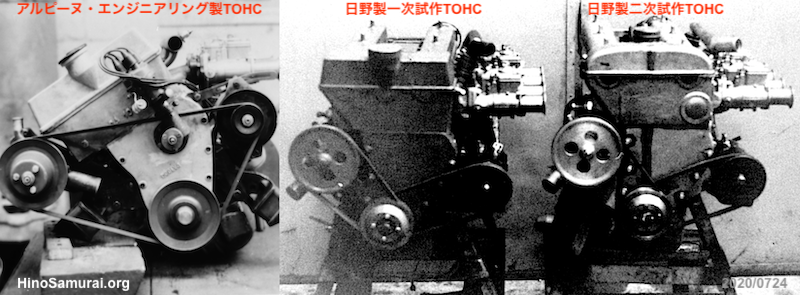

以下の画像は、日野のTOHCエンジンの進化の過程です。 左上が初期モデル 、右上が二次モデル、 形状を含めてアルピーヌ・エンジニアリングによる基本的な考え方、レイアウト、スキーマを拡張したことは非常に明らかです。YE28と呼ばれる下の画像が1966年中頃に成熟した後期モデルでも、たとえば、オイルサンプなどの一部で新しいパターンを制作しても、基本的には同じです。これは、エンジニアリングが改善によって強化された可能性があることを示しものですが、基本的なスキーマまたはアーキテクチャは、エンジニアリングの制約によって変更することが難しい場合があることを示すものです。

これらのプロセスで、ボア Xストロークは、1964年の構想設計時のGR100ブロックを使用した場合の最大回転数を最も高められる原点であった74mmX74mmのスクェアとなりました。左下の二つの画像の上は、フォーミュラとGTPカーの開発を含む日野のコントラクトレーシングチームによるDELフォーミュラのDEL MKIIIcに搭載されたYE28暫定と推測します。 その下はコード名J494と呼ばれる新型GTPに搭載されたYE28 (正式版) です。

日野は競技の場でTOHCを証明し成熟させるのに非常に保守的なプロセスではありましたしたが、契約レースチームは高性能エンジンで勝利することを期待していました。この辺は、当事者の意見は諸々あるようですが、やはり技術主体の工場技術者とプロレースチームの間には大きな隔たりがあったことは明白です。

左がアルピーヌ・エンジニアリング開発 日野GR100改TOHCエンジン、中央は一次試作、右が二次試作。

プレミティブではあるが改善の跡が見える。最後にはドライサンプが試された。

”アルピーヌ・エンジニアリングの呪縛” であるかのような進化過程!

目標110HPのYE28へと発展した。大きなリファインの跡が明確である。これはYE28 (正式版) 。

1966年初夏にはYE28暫定前の二次試作?、これはシングルディストリビュータ 、DEL MK3Cに搭載、試験に供された。

同時期、1966年初夏、ツインディストリビュータ となったYE28暫定。新しい日野プロトに搭載。

船橋サーキットで残念ながら消失した。

目標の110HPに到達したYE28 (正式版) 、これは1966年秋口のレースでのDEL MKIIIC。

同様にYE28 (正式版) 、1966年8月14日の富士スピードウェイでデビュー戦で優勝した日野プロト、ドライバーは山西三喜夫。

同上の日野プロト、カーナンバー "02" は、当時のNAC主催レースで山西選手に与えた特別なもの。

1967年のレースシーズンに向けての進化

オリジナルのYE28 (正式版) の進化版 (所謂、改良版) としてのYE28Aは日野自動車最後のTOHCとなりました。マグネシウムなどの材料の多用を含みウォーターポンプやオルタネータの直接ギアドライブなどの技術者の素晴らしいアクションでありました。この間、構想設計から2年弱と実に短い時間ですが大きな進歩をしました。競技用エンジン開発のあらゆる要素が研究&実験されていたようです。

日野自動車は次期1967 GTPを完了せずにガソリンエンジン開発含めて競技活動が中止となりました。それは1966年10月15日のトヨタ自動車との業務提携が発表と同時でした。それにはコンテッサ1300の市場撤退が盛り込まれていました。日野自動車の役員以外の一般従業員にとっては驚天動地のような事象だったと推測します。

1964年の初期のGPレーシングエンジンの構想設計やYE28やYE28A (下の画像) など一連のTOHCエンジンを進めたエンジニアは、日野がコンテッサプログラム終了に伴い (あるいは前から)ホンダに移籍しました。ホンダに移籍した技術者はF1エンジンの開発と改良に貢献し、ホンダでのS800以降のよりコンベンショナルなクルマづくりへの転換&進展に大いに貢献したと分析しています。

さらに進化した日野 YE28Aエンジン。当時の常としてマグネシウムの多用!

フリクションロス減少のためにダイレクドライブのウォータープンプやオルタネータ 。

こうなると全体の景観がシンプル且つスリムで精悍になり戦闘力が増したように見え好印象である。

それは "アルピーヌ・エンジニアリングの呪縛” から脱皮したかに見える!

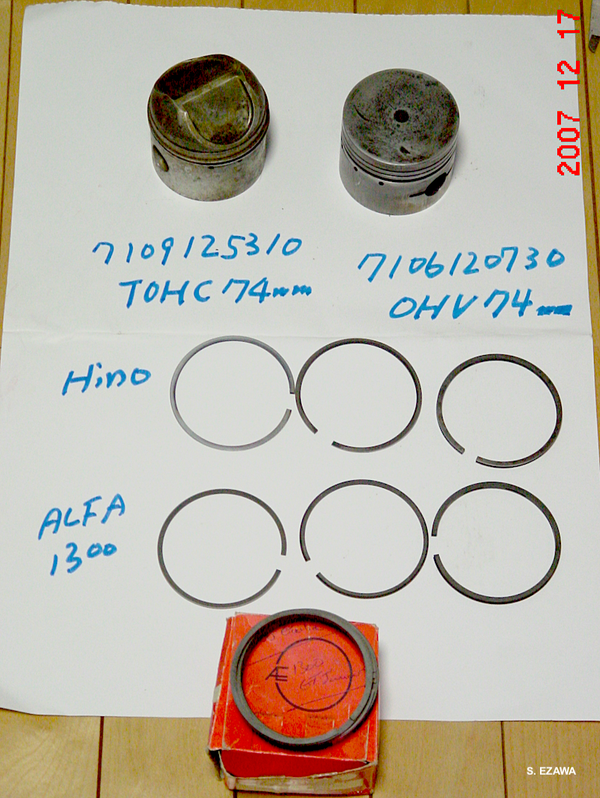

74の検証、....空想ではない!

アルピーヌ・エンジニアリンに端を発する日野自動車のTOHCエンジンのシリーズは、トヨタ自動車との業務提携に伴い1966年後半にコンテッサプログラムを終了、レースフィールドを含む市場で顕著な成功を収めることが出来なかった非常に短命なものでした。しかし、ホンダの70年代前後からのモデルは、基本的なエンジニアリングが 日野コンテッサ1300やTOHCエンジン開発をベースにした日野テクノロジーの影響は明らかであり、ホンダの後々のモデルにも明確に影響を与えたと分析しています。

また、アルファロメオ 1300のエンジン部品が、日野のYE28A TOHC 74mmピストンや日野の特別なワークス用OHVエンジンであった74mmピストンにも使用できることも分かってきました。それら74mmエンジンのピストンリングは "使用可能" を超えて、フォーム・フィット・ファンクションのセオリーに基づいてアルファロメオ 1300 "同じ" と言って良いです。実に面白いものです。

検証のためにアルファロメオ1300のピストンリングをeBayで購入し、現物比較してみた!

この今日な74mmのボアについてを考えると、日野のエンジニアは構想設計でGR100エンジンから得られる能力の可能性を74mmのボア (ストロークも74mm) と設定、しかしそれ以前にイタリアのアルファロメオ社は74mmの1300cc TOHCエンジンは1950年代半ばの市場に投入していました。高性能エンジンを目指すとエンジニア誰でもが同じ解を導き出すようです。また、1960年代後半のホンダ社のHONDA 1300も同様にボア は74mmです。まったく奇遇、あるいは必然の帰結なのでしょうか?

エンジニアリングというものは、人のノウハウあるいは経験によって、国境、企業を超えて、人によって連鎖して行くものと考えます。最近で言う、イノベーション、これは突然に出るものではなく、すべて過去の知識&知恵の蓄積と新たな要件の組み合わせによって出現すると考えます。よって、”Knowledge Transformation - Inheriting and Innovating it by Engineers " としました。点みたいな事象を集めて関連性を精査すると大きな発見となり将来へのナレッジとなります。

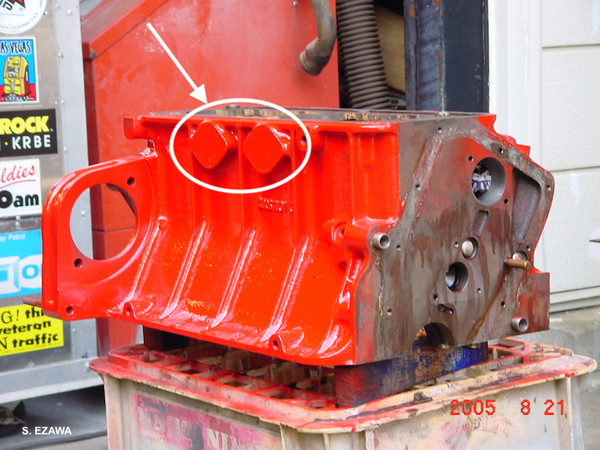

アルピーヌ・エンジニアリングは日野コンテッサ1300のGR100エンジンのブロックの横に穴を開けた。

その後、日野の高性能競技用エンジンには生涯その証しが残った。

このブロックはコンテッサ市場撤退後にトヨタプリスカ向けに使用されたものである。

当時の関係者の証言では、日野自動車は業務提携先のトヨタへの気遣いで相当なる品質管理を進めたとのこと。

その一つがエンジンブロックで最後に開発された競技用エンジンの型を使用したそうだ。

さすが水穴は塞がれているが、高性能エンジン開発の足跡がうかがえる部分である。

"アルピーヌ・エンジニアリングの呪縛” の痕跡は完全に消し去れなかったようだ!

画像のブロックは当サイトオーナーの現車のエンジンである。

同上のブロックを使用した現行エンジン。

"アルピーヌ・エンジニアリングの呪縛” の水穴が見えないところにあるとは誰も気がつくまい!

それにしても非力で平凡な日野のエンジンも工夫次第で格好良く見える、オーナーの自画自賛!

(SE, 2008.1.13, Original)

(Renewed 2017.8.12)

(Refined 2020.7.24)

(Refined 2021.10.26)

本ページへのコメント&意見はこちら迄 (実名表記にて) 。

Any Comments to here would be appreciated (Please Use your one name)