猛暑ではありますが、時間があれば、日々、長期保管の部品を整理しております。とにもかくにも、この先、不要なものは廃棄するよう進めております。

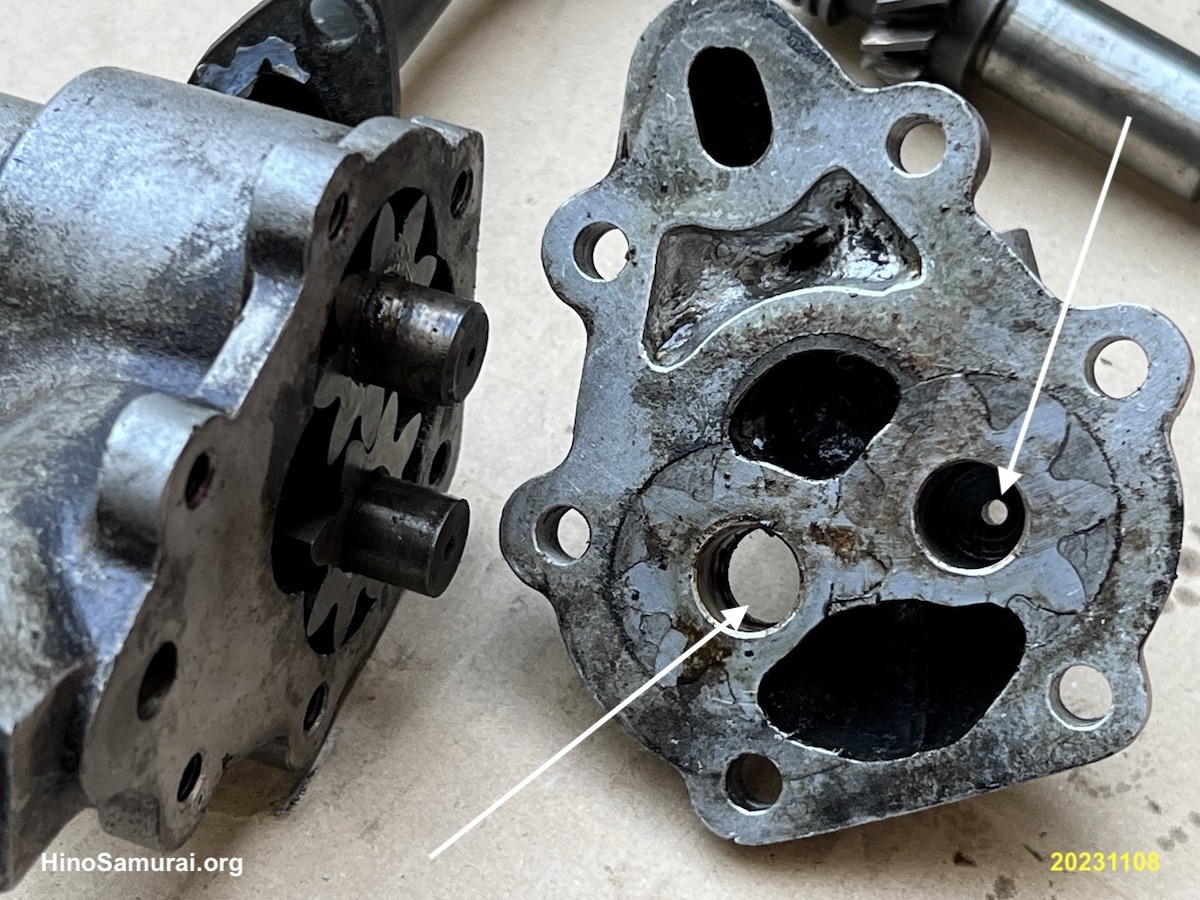

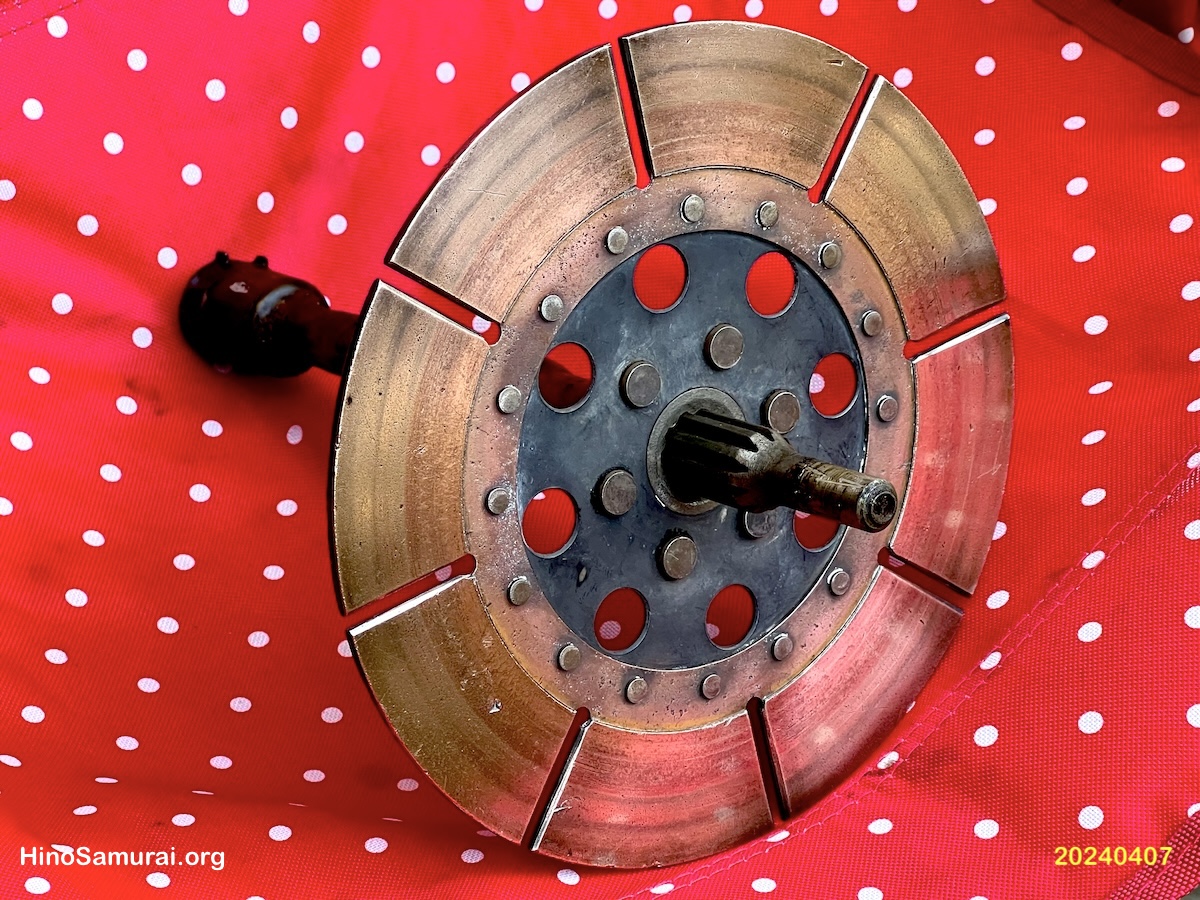

しかし、その中で、使わずとも廃棄できないのが画像のクーラントアウトレットケースです。どのコンテッサ1300にある部品ですが、これは歴史的に特別なものです。

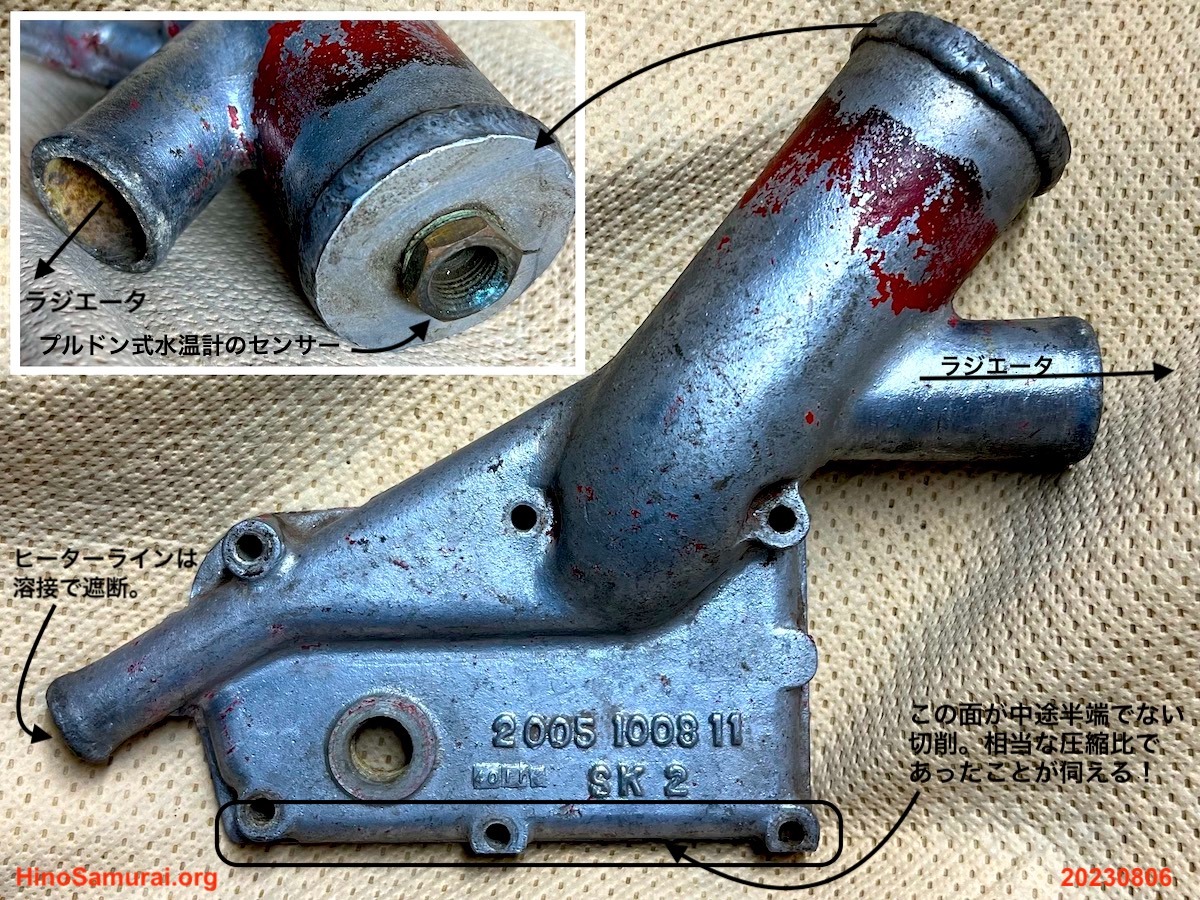

コンテッサクーペがロサンジェルスのBRE (Brock Racing Enterprises) でセダンレース活動していた際のもので、画像の図のように日野の設計意図とは異なった方法で用いられていました。

ラジエータファンも吐き出し&3枚ファンで冷却効率を稼ぐというものです。サーモスタットは使わず、ラインに流量を制限する構造、そしてラジエータもワンオフのハリソン型でありました。

そんな背景をもったこのクーラントアウトレットケース、よく見ると下部の切削が中途半端でない、おそらく高圧縮 (12以上) の特別製のヘッドだったのでしょう。