ミステリーなど:旧コンテンツ&ブログより

人車共OH中 - コンロッドのミステリー (2019.11.16)

先週記述のようにコンロッドの差異に気づきました。

そこで色々取り出し、品番をチェックしました。先週、大端部の厚さが異なっていると気がついたコンロッドは品番 2 005 1211 00 (画像の左二つ) と同じものです。28.0mm vs. 27.7mmでした。

そこでもう一つ出してみました。品番は 7 112 1211 00 (画像の右二つ) で、これは試作品番あるいはワークス向けに出された部品です。これらは28.0mmでした。

おそらくこの程度の違いはいいのではないかという気になりました。

画像のコンロッド&ピストンの経緯は以下の通りです (思い出した際に備忘録を):

一番左:これは今回投入しようとしているセットです。先般記述のように友人からのものです。その前の使用者は1970年までFiscoで活躍したSさん、その前は1967年1月の全日本ドライバーズ選手権の優勝したダンハムさんの個体、さらにその前はピートさんが優勝した1966年10月のLA Timps GPの個体と分析します。ピストンについては、友人がエンジン始動不可の際にメンテナンスしていた当時のDELでバラし (それには自分もその場に居た) 、新たなピストンを組み込み、未使用だったものです。その状態で今日に至っています。

左から二つ目:これは1970年代の半ば、日野の試作車などの外注先の工場にあったエンジンからのもので、当時、自分のクーペに搭載したものです。ピストンは所謂、”74” でワークスに供給された薄型リングの1,360ccエンジンのものです。このエンジンは2~3年でボロボロになり、トヨタ K型の75ミリ (1,390cc程度になる) に入れ替えました。このエンジンは強力でした。

左から3つ目:上記と同じ工場からのもので、同様に “74” ピストンのエンジンで八王子の友人のクーペに搭載されていました。しかし、ある時期にダメになり、トヨタ K型の73ミリ (1,330cc程度になる) に入れ替えました。それもダメになり、その際、ジャンクとして引き取りました。面白いことにコンロッドは 7 112 1211 00 でスペシャルです。

一番右:これはBREの部品、多くの残骸パーツの中からかきあつめたコンロッドです。7 112 1211 00 の品番、同じものでこうも軽くして磨き上げたのかと感心するものです。飛行機エンジンのコンロッドを彷彿させられます。当時の米国の航空機エンジンのなども背景にしたOHVエンジンのチューンアップ技術&経験の深さを垣間見るもです。

人車共OH中 - シリンダーライナーのミステリー (2019.11.17)

日野コンテッサ1300のGR100はウエットライナーです。当時の日野の技術で1-2番、3-4番の間には1ミリ弱の間隙を設けて水の流れを作ったそうです。もちろん冷却のためであります。

上の画像のようにライナーを合わせるとその隙間が明らかに目視することが出来ます。これを設計した当時の日野の技術者はこの狭いスリットのような間隙を何時も自慢されておりました。おそらく日野自動車が初めて設計した小型ガソリンエンジンなのでそれなりの思いやりがあったのだろうと思う場面でした。

そして上の画像のあるのがそのスリットが存在しないシリンダーライナーです。

このライナーは私が1976年に入手したBRE製のクーペ “L” に入っていたものです。

何時の時点にこのスペシャルなライナーが入ったかは定かではありません。

前オーナーによると、このオリジナルの設計を変えたスリット無しの厚いライナーの目的は、ボアアップしたライナーの剛性を上げるためだったと聞いております。

それは正に正論です。スポーツキットの72.2ミリ程度ならそんなに剛性を気にする必要はないでしょう。しかし、それがワークスに供給した74ミリならそれなりの考慮があったのではないかと推測するものです。

当時からボアアップしたライナーはフニャフニャになって踊っているかも知れないと我々仲間内で議論していました。やはり、競技に取り組んでおられる方はちゃんと対策をしていたのだと思います。私はこの厚みのあるスリット無しのライナーで何年も日常使用しましたが冷却に何ら問題を感じませんでした。と、言うことは日野の技術者の思い入れは技術上のよかれだったのかとも結果的にそうかも知れません。

以下に参考までに形状の画像を示します。左がスペシャルの大きなボアアップしたものです。右は標準品のライナー (画像はスポーツキット) です。見ての通り、ボアアップのライナーはフラットな構造で組み付けた際に厚みによりスリットは無くなります。問題はライナーの下部がわかりやすのですが、一番下のようにそこがカミソリ状態になってしまうことからもライナーの厚みが明らかなリスクであることは間違いありません。

追記:上記の1-2番、3-4番の間の間隙、当時の高性能エンジンであった日産 SR311 2Lエンジンの断面図をみるとありません。つまり、そこには冷却水を流してなかったようです。と、いうことは無くてもよいのではと考えます。日野の技術者は卓上の設計のこだわりを現場の実務より優先したのではないかと推測します。でもそのスピリットを否定するものではありません。 (2019.11.20)

参考文献:DATSUN COMPETITION PREPARATION MANUAL by BOB SHARP RACING with NISSAN MOTOR CORP. IN U.S.A.

人車共OH中 - シリンダーライナーのミステリー (続) (2019.11.20)

先日、日野ワークスに供給された排気量アップ (1358cc) の74mmのボアのライナーは標準品と異なって強度を上げるために厚いものだったことを書きました。そのスペシャルなライナーは1976年に手にしたクーペ “L” に入っていました。当時の購入先の前のオーナーは、K型の75mmピストンを使用する場合は厚いライナーを変えないとダメと強く言っていました。

厚いライナーの検証に画像を参照ください。左のライナーはストックの標準品で前回書いたように段付きになっています。右のライナーはその部分がフラットで胴回り全体も太いものになっています。つまり厚いということです。

右のライナーは日野プロトのレーシングエンジン、YE28のものです。すなわちボア:74mm、ストローク:74mm、高回転向けにスクェアにしています。下の画像でライナー下部の厚みの違いを明確に目視できます。

これで判明したことは、日野は、当初のライナー間に冷却の間隙を設けたがそれをやめて、ピストン径の増大に伴うライナーの強度を保証するために厚いものを制作していたことです。それもOHVにもツインカムにも同様なことをされたと分析します。競技向けでもロングストローク故にそんなに高回転でもないOHVエンジンにもそうしていたことに敬服するものです。

人車共OH中 - アイドルギヤのミステリー (2019.11.22)

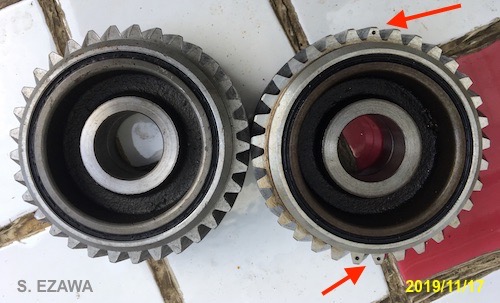

またまたミステリーです。画像はクランクシャフトからカムシャフトを駆動するためにその中間に入っているアイドルギヤです。長年、保存したいたものです (左の部品) 。

これは日野独自の設計によりアルミ製で中間にゴムのダンパーが入っています。これはノイズの削減が目的です。ルノーを踏襲した設計のコンテッサ900では独特のカラカラ音を発してユーザーの批判をかったようです。

そこでコンテッサ1300では、アルミのギヤにダンパーとサンドイッチしたと設計者にお聞きしています。しかし、市場では900であったノイズが1300でもあると指摘、すなわち改善がないと評価さた部分です。

日野最後のガソリンエンジンとなるトヨタ向けのブリスカ1300のエンジンにはオイルラインからノズルを設けてこのアイドルギヤに吹き付け、ようやく悪魔のカラカラ音も収まり静かなエンジンになりました。しかし、時すでに遅し、生産中止になったコンテッサ1300には適用はされず市場撤退となりました。

さて、本題のミステリーは、通常は右のアイドルギヤのようにクランクシャフトのギヤ (下側二つ) とカムシャフトギヤ (上側一つ) の合マークが入っていますが、左側のアイドルギヤにはそれが存在しません。これは何故でしょうか?

目下、理由は不明であります。この未使用の部品も使う際には右のアイドルギヤ同様な位置に打刻すれば良いでしょう。大したことではありません。でもミステリーですネ。

人車共OH中 - ピストンリングのミステリー (2019.11.29)

画像の左のピストンは日野品番:7109125310のYE28用、右は日野品番:7106120730、共に高回転向け競技向けエンジンに製作された74mmの径、所謂74ピストンです。

左のものはオイルリングがありません。当時の日野の設計&試験に関する書物を読むと、そこにはちゃんとピストンの下部ではありますがオイルリングが存在します。それはどの過程で省かれたかは分析できていません。少なくとも米国のオーナーがチューンナップした結果のYE28エンジンのピストンにはオイルリングが存在しません。またスペアパーツにもありません。

オーナーの証言によると、オイルリングは使用しなかったこと、高回転向けの薄い二つのコンプレッションリングだけを使用したとのことです。さらにそのオイルリングにはアルファロメオのものを使用、そのために大量のオイルリングをストックしていました。また、取付方法や使用オイルにもノウハウがあったようです。

以上の話がミステリーではありません。ミステリーは画像の右の74mmピストンのコンプレッションリングとオイルリングです。リングのサイズをチェックすると米国のオーナーが使ったアルファロメオのそれと同サイズです。これはいけるぞと思い、早速、イタリアからアルファロメオ1300のリングセットを購入してみました。

結果的にサイズ的には日野のそれとアルファロメオのそれは同じであり、フォーム・フィット・ファンクションとして使えると考えております。多くのノウハウがある断面形状については完全には分析できていませんが、今のところ、日野ワークスだけに提供されたOHV 74ピストンのエンジンが新品のリングを使ってOH (オーバーホール) できると期待しております。

しかし、1960年代の日野のエンジニアは何故、1950年代から市場に出ているアルファロメオ1300のTOHCエンジン (ボア:74mm X ストローク:74mm) のピストンと同じサイズであったのかが興味あるところです。

人車共OH中 - クランクシャフトのミステリー (2020.3.31)

昨年来、オーバーホールを目指しているクランクシャフト です。

以前から気になっていることです。それはギア側にあるカウンターウェイトにある刻印です。そこにはC-T 3.500、その下に4814とあります。

米国の当時の書物には一般的にクランクのベアリングなどのデータは打刻されるのが一般的とあります。

日野製のクランクシャフト にはそのようなクランクのデータを表す打刻は見たことがありません。

本品は米国で改造&開発されたGR100のクランクシャフトです。その意味が気にるところです。毎日、頭を回転させていると段々とその謎 = ミステリーが解けそうです。

“C-T” は、当時のロサンゼルスのエンジン加工屋であり、ダイナミックバランスの技術に定評のあった “C-T Automotive Inc.” ではないかと推測します。このショップは確か、80年代前半に訪問しようとしましたがすでになかった記憶があります。このクランクは “C-T Automotive” で開発されたものと断定するに至っております。

そして、”3.500” ですが、これはおそらくインチを表すものと断定するに至っております。それは “88.9” ミリに相当します。その次の “4814” 、これについては今、謎解き中です。

こんなことをして50数年前を紐解くのも日野車ヒストリアンとしても光栄と思うものです。なぜならば、残念ながら、日野自動車のレーシングカーについては誰も真実を語れる方が存在しません。この様な現物から当時のことを導き出すのが重要であり且つ正確な歴史を組み立てられることと信じます。

966年当時、BREの日野コンテッサ1300クーペはパワーアップのために

このようにOHVエンジンのチューニングのメッカであったロサンゼルを駆け巡っていた。

人車共OH中 - フライホイールのミステリー (2020.4.19)

先日、磨いたフライホイールに新しいクラッチカバー (日野純正) を合わせてみました。そうしたら思わぬことを発見しました。

昔、使ったときは気にしてなかったのですが、クラッチカバーの取り付け位置が合いません。画像のようにボルトの位置が軽量化用の穴があいている部分になってしまうのです。

そこで昔使ったクラッチカバーを出してみました。下の画像のように取り付け位置はちゃんと会うのです。

このクラッチカバーは日野製ではなく米国BREで製作されたと聞いていたカスタム品です。おそらく他車のものを改造した二個一のようで、そのための溶接をした後もあります。80年代後半のTACS筑波の参戦の際には使っていました。

そうかこの一枚もののフライホイールもカスタムだったのかと今になって学びました。つくりもまるで違うし歯の部分の厚さも薄いのです。まるで考古学です。しかし、こちらは形だけ残すものでなく今からもちゃんと競技に耐えるようなことを目論んでいるのです。

このミステリーも歴史の糸をたどって現物動態保存に向けて謎解きとなります。

人車共OH中 - コンロッドのミステリー (2020.4.29)

コロナの影響でしょうか、毎日がスッキリしない生活です。正に目に見えない敵との戦いとはこのようなものかと思います。

さてこの日はだいぶ前から進めているコンロッドのチェックとクリーンアップです。これも何十年かぶりにグリース漬けにしたものを引っ張りだしています。その昔、オーバーホールをしたものの再度エンジン始動できなかったという代物です。先のクランクなどとの組みの部品です。

ここ最近、固執したグリースを取り除くべくオイルに浸していました。それを表面の汚れを取り除くと面白いマーキングが出てきました。青丸のところはキャップとの合いマーク (左から1番、2番、そして3番) でこれは一般的なOH時の打刻です。問題はその上の赤丸です。左から、A、C、そしてEと大きな文字が描かれています。これは何を意味するのでしょうか?

BやCがどこかにあるのでしょうか?4番のコンロッドはまだクリーンアップしてないので何が出るか楽しみです。これで行けば、 "G" がでれば、ビンゴ!と行くでしょうか?この現物は何を語ろうとしてるのでしょう!哲学みたいですね!

自分の推測が確かならば、このエンジンは米国カリフォルニアでの1966年 L.A. Times GP 、後に1967年1月の船橋などを経て、その後はプライベートに渡り1968/1969年の日本GPなどにエントリー出走したのですから、これを実可動状態にするのは悠久の夢をみているようなものです。まだまだ尽きることのない考古学の楽しみが続きます。たかがOH、されどOH、それはメカだけではない、その先にある先人の哲学を学び取る、あるいは悟る必要がありそうです!

人車共OH中 - 軽量コンロッドのミステリー (2020.5.17)

先般以来、ピストンやコンロッドのクリーンアップ&チューンアップを進めています。

そこで気になっていたのがしまい込んであったBRE製にポリッシュしたコンロッドです。今回使う訳ではありませんが、どうなっているのかとしげしげと眺めています。

相当な軽量化をしているなと、そこで重量を測りました。驚愕の383グラムです。これはストックのコンロッドの重量 = 0.65kg (内燃機関 1966/12 Vol.15、’67 国産自動車用エンジン諸元表) 、すなわち650グラムに比較して、何と、59%しかありません。すなわち41%も軽減されています。

それなりの裏付けがあってこのような加工がされたのでしょう。しかし不具合なく機能したのでしょうか?自分としては分かりません。記録もデータも残念ながらありません。事実としては勝ったエンジンと言われるものにはこのようなものを使った形跡がないと分析しています。

ではコンテッサのコンロッドが比類なく重いのか?現代の同じ138mmのコンロッドのサイズを持つクルマは多くありますが、その中でSUZUKI M15A (スイフトなど) の社外H Beamでおよそ522グラムです。結構あります。おそらくその程度のマスが必要ということでしょう。でもそれらH断面のコンロッドは800馬力までいけるようです。

時代の進歩とはすごいものです。これを考えると、BREの383グラムの超軽量コンロッド、コンテッサは競技エンジンでも800馬力の1/10程度のたったの80馬力程度なのでこれもありかなと思うものです。