「一月往ぬる二月逃げる三月去る」といわれるように本当にあっという間!今日は月末28日、2月も終わり、明日は三月です。

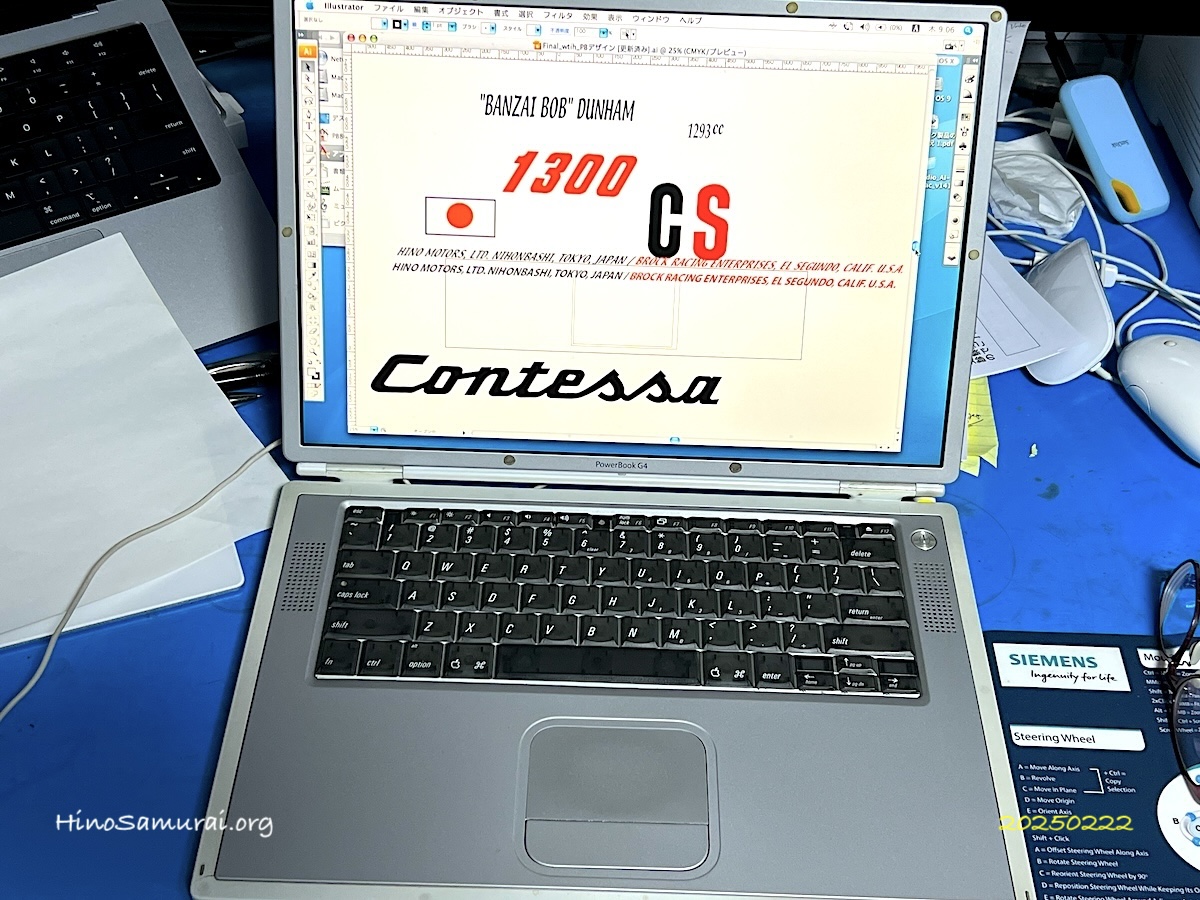

画像はホンダと同時期に国産フォーミュラをコンテッサベースで開発したデルレーシングの古のDELバッジのレプリカです。以前、「デル・ダンディ・ツーリング (DEL DANDY TOURING) 」を所有した際に欠けていたこのバッジを制作しました。

10枚制作、すでに売却したデル号のホイールとリヤピラーに計6枚貼っていました。残る4枚が行方不明でした。先の連休にガレージのレース用部品の小箱の片隅に眠っているのを発見しました。

4つありますのでホイールにもってこいです。折角ですから使おうと目論み始めました!