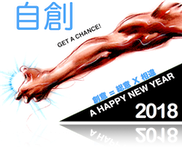

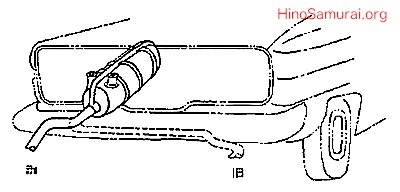

日野コンテッサ1300のマフターのテールパイプに以下の図(左の “新” と右の“旧”)に示すように二つの種類が存在する。当初は車両には、 “旧” の長い、後方からみて右出しの形状であった。

右出しの “旧” から左出しの “新” への変更理由は、「排気音の音質の改善」と当時のデーラー向けの資料には書かれている。また、 “新” への変更適用の車台番号との関係は以下のようである:

- コンテッサ1300セダン及び1300S => PD100-533531

- コンテッサ1300クーペ => PD300-102069

部品番号は参考までに:

- マフラーアッシー:

3 002 2401 08 ( “新” )

3 002 2401 06 ( “旧” ) - テールパイプ:

2 002 2460 00 ( “新” )

2 002 2405 05 ( “旧” ) - ハンガー:

3 002 2406 02 ( “旧” のみ)

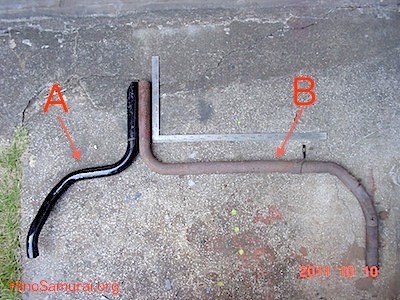

時期的には1966年前半と推測する。実際、これらのテールパイプはどのような形状であったかは以下を参照されたい。尚、 “新” 、左側の “A” は未使用、右側の "B"、 “旧” は使用過程品である。

右はマフラー本体への差し込み部分である。以外と深いもので、およそ「18cm」である。おそらくこの程度は入らないと振動と重みで亀裂が入るのだろう。特に改良型と推測されるハンガーの無い “新” は重要である。

右の2枚の写真は改良型の “新” の全体像であり、結構めんどうなカーブであることがご理解出来るだろう。特に重要なのはテールのエンドが下方向に向いていることであり、後方吸入の巨大なラジエータファンへの吸い込み防止への考慮と推測する。これは当時の日野の補給品、これと同じものを再現されたい方はぜひ参考にされたい。

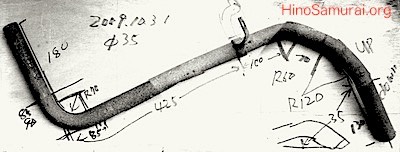

右’は、“旧”の右出しのテールパイプの実測寸法である。

さて、 “旧” の右出しのオリジナルの再現をと、プロならば適切なパイプをあぶって曲げるとか、パイプベンダーを使うとか経験と技術、そして設備があろう。素人がどうするかと、例えば、バイクの四気筒のパイク用を適当に合わせると出来そうである。

(註) 日野のパイプの外径は35mm、写真の2輪のパイプの外径は38mm。

右は “新” の左出しの同様な「出来そう」な例である。なんとかなりそうである。

(註) 日野のパイプの外径は35mm、写真の2輪のパイプの外径は38mm。

と、いうものの、折角のきれいに出来ているステンの特性マフラーには、きれいな一本モノのステンのテールパイプしかないと、以下のように微妙に異なる形状で二本、パイプベンダーでの制作をした。

(註) 日野のパイプの外径は35mm、写真のステンのパイプの外径は38mm。

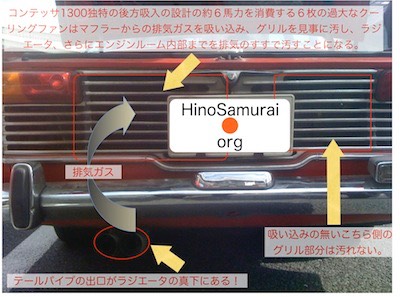

結果的に、装着をして試し、上の写真の右のものに決めた。下記、2枚の写真は標準の曲がりが大きなテールパイプとの比較である。本来は黒いパイプのように、オーバーライダーの左にテールエンドをもってくると言うのが当時のセオリーであり、日野の設計だった。理由は、上にも書いた様にこの位置までテールエンドをもって来ないと巨大な6枚ファンにより、廃棄ガスを吸い込んでしまうからである。それはグリルを汚し、ラジエータをすすだらけにし、さらにエンジンルームを真っ黒にしてしまうからである。なぜ、そんな冷却システムを作ってしまったかはエンジニアのエゴかもしれないが、実際、この位置でもリスクはある。

では、何故、下記のステンはそれに反して、大幅に右にあるかと言えば、理由は巨大は6枚ファンを排して、3枚ファンにしたからである。これでもほとんど吸い込みはない。また冷却は通常、それで十分であり、ファンノイズは大幅に減少し、馬力ロス(6枚ファンは5~6馬力と言われる)も無くなる。これについては、当時の東京日野のルノー日野4CVからの代理店は自身の経験と実験を持って、新車のでリバー時に自社で改造して納品していた。いわば、実証済みである。ついでにあまりパイプが曲がっているのも、個人的は好きではない。

上記の、排気ガスを吸ってしまうと言う例を以下に示す。カッコいいストレートなヂュアルテールエンドのASNAマフラーも各所を排気ガスで汚して行く。そして、このグリルだけではなく、ラジエータもすすだらけ、エンジンルームも同様にすすだらけとなる。

でも、汚れても、ASNAマフラーも良いかな?一応、サウンドも良いし。。。。

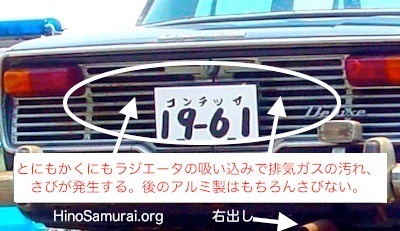

因に、右出しのテールパイプでも、鉄製メッキのグリル (後に、アルミ製に変更される) は、以下の写真で解るように、ラジエータ部分の吸い込み部分を見事に可視化するようにその部分にさびが発生する。排気ガスをしっかりと吸っている証しである。ひょっとしたら、左出しにしたのはその方が吸い込みが空力的に弱いのかもとも推測する。 (註:下記の写真のバンパーが錆びているのはある時期のロットの問題と推測、これは別途、記述予定)

参考文献:

- 昭和41年5月27日付け、デーラー・ノート:No.小-0355 (1-1)

(SE, Original 2011.10.10)

(Revised 2015.8.10)

本データ、すなわち代替品/使用可能品例は、当サイト・オーナー、また情報提供いただいた個人の見識に於けるものです。それは、FORM/FIT/FUNCTIONというレベルのメンテナンスに於ける互換性を意味するものです。実際の使用にあたっては,個人差が当然ありますので、それを理解した上でご参照・利用下さい。また、代替品/使用可能品例については、情報提供は歓迎するものです。こちらからお願いいたします(実名表記にて)。

本ページへのコメント&意見はこちら迄(実名表記にて)。

Any Comments to here would be appreciated (Please Use your one name)